还记得几年前,一条负面新闻从发酵到登上热搜,通常要经历数天时间。

但现在?

可能只需两个小时。

在海弘公关近三个月接手的案例中,有超70%的危机事件,其初始传播节点是短视频平台,尤其是抖音、小红书、快手。而这些平台的共同特征是:

算法驱动放大 + 情绪激发传播 + 用户碎片判断。

也就是说,公众不再“看完全貌”再发声,而是根据一段30秒的视频就完成了立场选择。

这背后带来的公关挑战,正在彻底改变整个危机应对策略的底层逻辑。

什么是“危机窗口期”?

危机窗口期,指的是舆情事件初发至广泛传播之间,品牌可以有效干预的时间段。

过去,这个窗口可能有1–3天,足以调研、判断、决策。

现在,这个窗口期常常不到3小时,甚至在你还没回应时,平台就已经“判你有罪”。

我们观察到三个明显变化:

1.传播节奏快于组织响应

个体拍摄—剪辑—发布—爆发,链路极短。传统组织流程跟不上新媒体节奏。

2.判断逻辑从“事实优先”转向“情绪优先”

短视频强情绪表达导致“代入式愤怒”传播——用户不是在“分析事实”,而是在“表达态度”。

3.内容层级错位,真相难以替代情绪记忆

等你终于发声明了,用户只记得第一条视频,“纠偏”永远跑不过“初印象”。

那么,品牌如何适应这种环境?

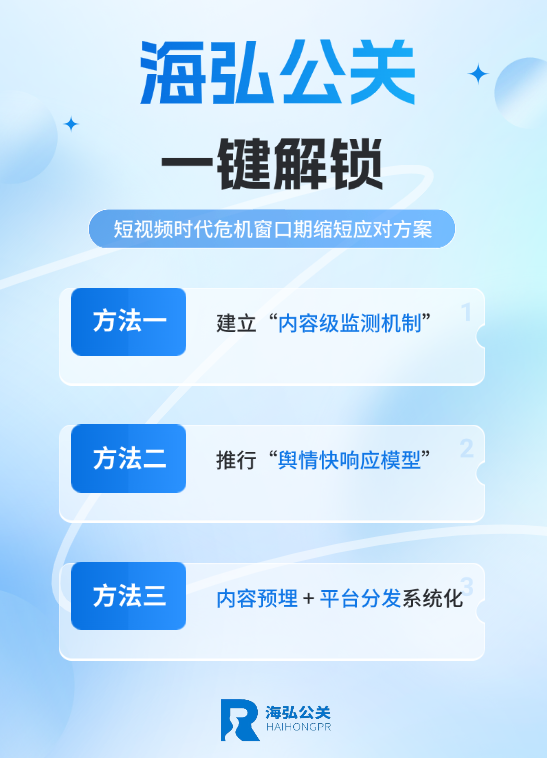

方法一:建立“内容级监测机制”

不仅看热搜、新闻,还要日常监测短视频关键词、潜在情绪内容,提前锁定“低量高风险素材”。

方法二:推行“舆情快响应模型”

海弘为部分企业定制的机制是:1小时内判断是否干预,3小时内发布第一份节奏控制内容。

方法三:内容预埋 + 平台分发系统化

不是事发后补救,而是在平时就布局平台声量,提高算法对正面内容的推荐权重。

危机窗口期在变短,但组织反应不应变慢。

如果你的企业还停留在“出事再发公告”的思维中,可能已经错过了真正的公关时代节奏。

海弘公关,专注“危机节奏管理系统”,让回应走在爆发前。

【广告】免责声明:本内容为广告,相关素材由广告主提供,广告主对本广告内容的真实性负责。蚌埠新闻网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资、消费建议。据此操作,风险自担!!!

【广告】免责声明:本内容为广告,相关素材由广告主提供,广告主对本广告内容的真实性负责。蚌埠新闻网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资、消费建议。据此操作,风险自担!!!