淮河蚌埠渡的记载应始于1685年

——对《关于淮河蚌埠渡在历史上出现的时间探源》的补正

文图/辛 建

2023年7月25日,笔者在《蚌埠日报》第6版“小南山”专版上,发表了“蚌埠地方史新探系列稿之七”《水陆交冲标志的重要建构——关于淮河“蚌埠渡”在历史上出现的时间探源》一文,依据当时所能见到的唐代至清代的有关史料,对淮河蚌埠渡出现在历史记载的时间进行了探讨,得出了该渡口最早记载出现“在清代康熙至雍正年间,而非明代初期”的结论。而此结论的主要依据为成书于雍正四年(1726)由清廷组织编纂印行的《古今图书集成》,在该书“方舆汇编·职方典”第830卷“凤阳府部汇考四·凤阳府关梁考”中有相关记载。

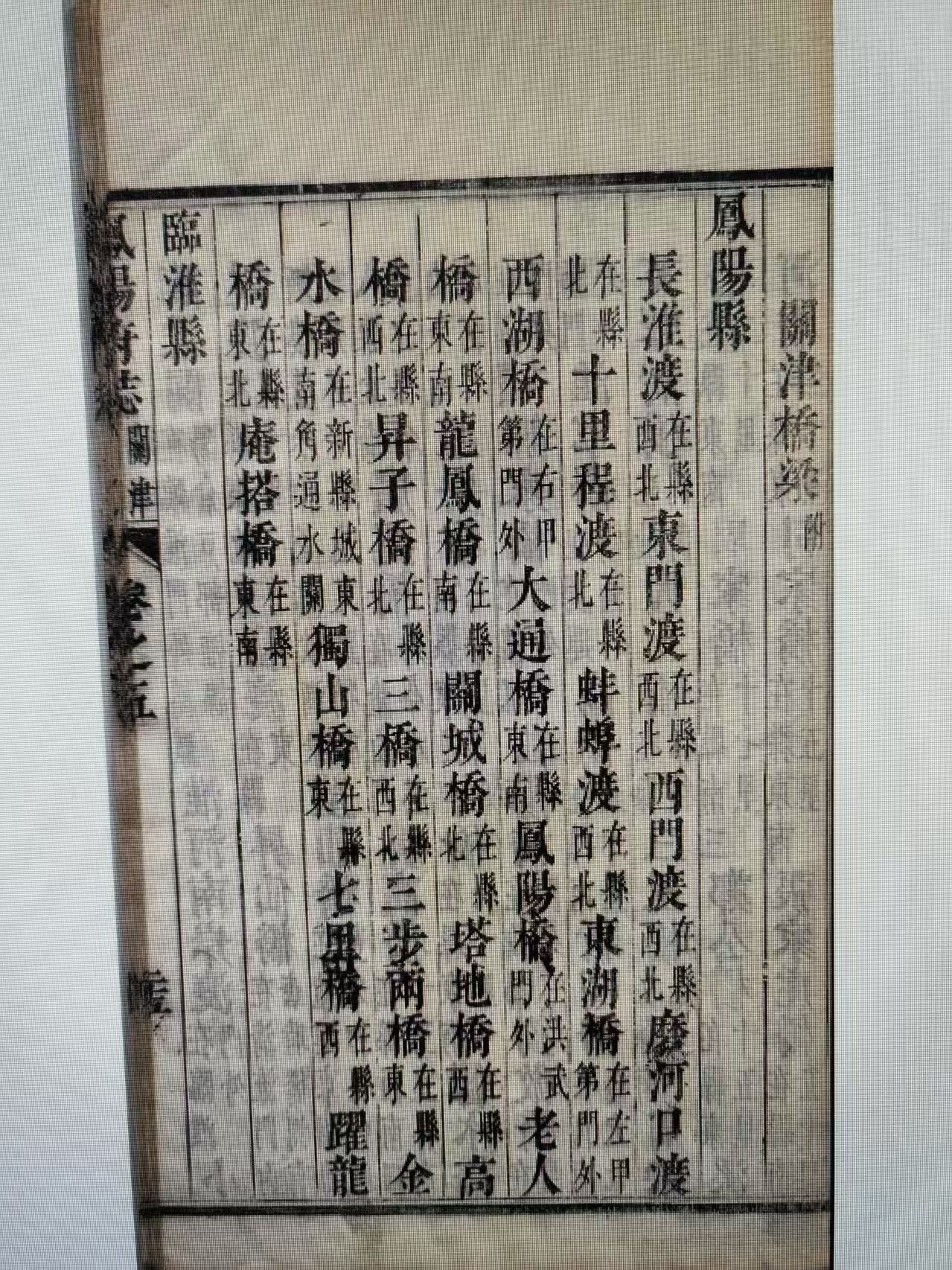

成书于1685年的《康熙凤阳府志》中有关淮河蚌埠渡的记载。

成书于1685年的《康熙凤阳府志》中有关淮河蚌埠渡的记载。

最近,笔者又有幸查阅到以往尚未接触过的罕见清代方志史料《康熙凤阳府志》(由时任凤阳府知府耿继志主编,依据所序该书成于“康熙岁次乙丑”,康熙二十四年即1685年印行)影印原版时,发现在该书卷之第五“山川·关津桥梁附”记载有凤阳县境淮河渡口,依次为“长淮渡,在县西北;东门渡,在县西北;西门渡,在县西北;磨河口渡,在县北;十里程渡,在县北;蚌渡,在县西北”等6个渡口(见图)。

对比雍正年间印行的《古今图书集成》的有关部分,可以看出,《康熙凤阳府志》比《古今图书集成》中的类似记载不仅早41年,而且后者记载的来源应为前者;不同的是,《康熙凤阳府志》记载蚌埠渡时沿用了“蚌”(音阜)这个明代曾使用过记载蚌埠的地名,而《古今图书集成》在记载蚌埠渡时,则直接使用当时已通行的“蚌埠”地名。

据此,并参照前文唐代至明代尚未出现淮河蚌埠渡记载的考证,与成书于康熙二十三年(1684)的《康熙江南通志》卷之第八“山川下·关津桥梁附”部分涉及淮河渡口时也尚未出现类似有关”蚌埠渡”记载的事实,淮河蚌埠渡最早出现于历史记载的时间应在清康熙二十四年(公历1685年)。