城市,是承载人民美好生活向往的空间载体。它如同一个有机生命体,在岁月的洗礼中不断生长、吐故纳新。面对城市发展的新阶段,蚌埠市秉持以人民为中心的发展思想,以“绣花”般的精细功夫,下笔城市更新,摒弃大拆大建,着力在提升城市功能品质、激发内生动力、增进民生福祉上做文章。

从一个市集的焕新,到一个公园的蝶变,再到一个老旧小区的“逆生长”,蚌埠正通过一系列有温度、有厚度的更新实践,让城市肌理更有序、城市空间更宜人、市民生活更幸福。

近日,蚌埠市委党校学者与蚌埠日报记者深入城市更新一线,探寻这座城市在高质量发展道路上,如何绘就一幅人与城和谐共生的幸福画卷。

实践案例一:市集焕新颜 激发城市活力

九月的夜晚,龙子湖畔的青春市集灯火璀璨,人声鼎沸。这个由原大学城小吃街焕新升级而来的市集,自9月1日正式开市以来,迅速成为城市新晋“顶流”,日均客流量保持在1.5万人次左右,最高时突破1.8万。

“最大的感觉就是干净、整洁!”安徽财经大学大二学生梅岩松一边品尝着记忆中的梅菜扣肉饼,一边对新环境赞不绝口,“以前在路边,总有些担心。现在每个摊位都有了固定的门面,统一的规划,吃起来心里踏实多了。”

从无序摊点到文旅地标,青春市集的蝶变,是城市管理者“堵疏结合”智慧的体现。市集内,跳跃的“多巴胺配色”与“我爱蚌埠”等墙绘标语交相辉映,近200个摊位规划有序。对于在此经营了二十多年的水果摊主李玉舟夫妇而言,这不仅是地点的迁移,更是事业的新生。“以前我们的生意只面对大学生,现在市集往西就是网红打卡点龙鳞叠水,客户群体完全不一样了,对未来更有信心了!”

信心源于实实在在的支撑。经营杂粮粥的李方许算了一笔“幸福账”:“以前的租金是900块钱一个月,现在这里只要600块钱,第一批入驻还能减免三个月租金!”更让他满意的是硬件的全面升级,“水电燃气直接通到店里,配上了冰箱,食材更新鲜,做出来的东西品质也更好!”

为确保市集长效运营,一个综合服务大厅进驻现场,市场监管、公安等多部门一站式办公,一台“个体智能审批一体机”让商户自助办理证照,最快几分钟即可完成。面对开市后涌现的停车难、垃圾清扫不及时等新问题,运营方迅速响应,不仅将199个机动车位增加至500个,还增派保洁人员分区域定时清扫,确保环境整洁。

“我们着力把青春市集打造成为一个集‘吃喝玩乐、文创购物、体育休闲、社交服务’于一体的公园式文旅市集。”安徽尚禹建设工程管理有限公司负责人丁干介绍。作为“龙子湖生态文旅街区项目”的先行板块,青春市集正以蓬勃的烟火气,为城市注入源源不断的青春活力。

【观察员说】市委党校二级调研员 朱学明

青春市集项目通过转换和创新发展思路,变被动为主动,不仅有效解决了大学城周边的流动摊点“老大难”问题,直至推动形成了一个文旅产业重点项目,这种发展思路对于我市的城市更新和重点项目的打造具有重要的启示和借鉴意义。

围绕“干就干成一流”的长期目标,建议青春市集项目高起点推动产业规划和项目布局,着力提升产业、形态、人文和服务特色,着力营造烟火气息与艺术潮流同在的消费场景,厚植与龙子湖风景区相融共生的产业生态,力争将其打造成为集餐饮、休闲娱乐、文创市集为一体的能够充分体现蚌埠特色和淮河文化元素的一站式体验综合街区和休闲艺术空间,从而推动我市文旅产业和消费型经济的快速发展。

实践案例二:荒地披绿衣 涵养生活品质

曾经的城市荒地,如今绿意盎然,成为周边居民的“后花园”和“会客厅”。位于禹会区的市民活动中心公园,生动诠释了“300米见绿、500米入园”的美好生活愿景。

“以前这里只是一片荒地,环境杂乱无章,”家住附近的市民张女士感慨道,“现在公园建成后,每天都有很多人来散步、跳舞、聊天,这里成了大家的‘后花园’。”

禹会区市民活动中心项目由南侧的市民公园和北侧的市民活动中心构成。已基本建成的南地块公园内,一条南北向轴线贯穿,线性铺装的步道与规整的树阵相得益彰,弧形景墙、阳光草坪、健身设施一应俱全,充分体现了“以人为本”的设计理念。

“每天晚饭后,我都会带着孩子来这里散步,这里空气清新,设施齐全,孩子们玩得特别开心。”市民李先生的话语中充满了满足感。

公园的建设不仅是景观的提升,更是城市生态理念的实践。作为城市中的一片“绿肺”,它有效改善了周边微气候,缓解了热岛效应。“公园的建设是城市生态文明建设的一个缩影,体现了蚌埠市在城市更新中的绿色发展理念。”蚌埠禹投集团有限公司相关项目负责人贺丹勋说。

据项目现场负责人戚杨杨介绍,目前北侧项目已进展到外立面玻璃幕墙大面积施工、屋面防水及室内消防管道安装施工等阶段,预计12月底基本完成外立面装饰及室外景观绿化,计划于明年上半年正式向市民开放。届时,这座集休闲、文化、生态于一体的现代化城市公园,将与北侧的市民活动中心共同构成一个多元化文化休闲空间,成为禹会区一张崭新的城市名片。

【观察员说】市委党校第89期县处级干部进修班学员

市政协机关党组成员、研究室主任万家阳

绿色是生命的象征,是活力的象征。禹会区市民广场建设,它改变的绝非只是一块荒地,同时也是以微环境的变化,潜移默化改变人的心灵,改变人的生活方式,让生活在城市钢筋水泥丛林中的市民有了更多的活动、交流的空间,拉近了人与人、心与心之间的距离。从更深层次而言,绿地广场的建成是城市空间治理现代化的生动实践,它撬动了“金角银边”的潜在价值,将碎片化的闲置地块转化为高可达性的活力枢纽,实现了土地资源的精细化再生。其开放共享的运营模式,如果引入市民参与管理等创新机制,还可以培育居民共建家园的归属感。当周边社区的老人们在晨曦中悠然打起太极拳,年轻父母周末带着孩子扎营嬉戏,这片绿地已然超越了物理空间,升华为凝聚邻里情感、激活社区自治的文化符号。

诚然,广场未来的长效维护与活力维系仍需持续投入智慧——设施的管理、绿植的养护、活动的策划,每一项都是精细的课题。但其落成本身,已然为我们描绘出理想城市的清晰图景:渴求呼吸空间的人们不必远行,诗意栖居就在推窗可见的转角处。这片蓬勃生长的绿地终将长成枝繁叶茂的公共福祉之树,滋养每一个向往美好生活的市民心灵。

实践案例三:小区换新貌 托举民生幸福

“改造以后小区环境大变样了!路面非常整洁,管道都换了,外围的水电线也都规整了,看着跟花园小区一样,住着很舒服。”在高新区秦集镇山南新村小区,居住二十多年的王刘琴女士对小区的变化赞不绝口。

山南新村是一个典型的老旧小区,改造前,“墙皮脱落、路面塌陷、停车乱七八糟、各种网线跟蜘蛛网一样”是社区党委书记景凤成口中的真实写照。自2023年7月启动改造以来,这个小区经历了一场由内而外的“新生”。

改造的核心,是解决群众最关切的“急难愁盼”。针对“停车难”,社区一方面将原有近3米的非标车位按2.5米标准重新划线;另一方面,在征得居民同意后,适当缩减过宽的绿化带,“挤”出了宝贵的停车空间。针对空中“蜘蛛网”,施工队将弱电全部埋入地下,天际线豁然开朗。

改造过程也是一场考验基层治理能力的“攻坚战”,最大的难题是清理居民在房前屋后私种了二十多年的树木。“好多居民不愿意,但小区绿化要统一规划,不能因为一棵树影响整个大局。”景凤成回忆,社区干部们挨家挨户做工作,并向上级请示,确立了“可以移栽,不能擅自砍伐”的原则。在政策依据和大部分居民的支持下,这项最难的工作最终得以顺利推进。

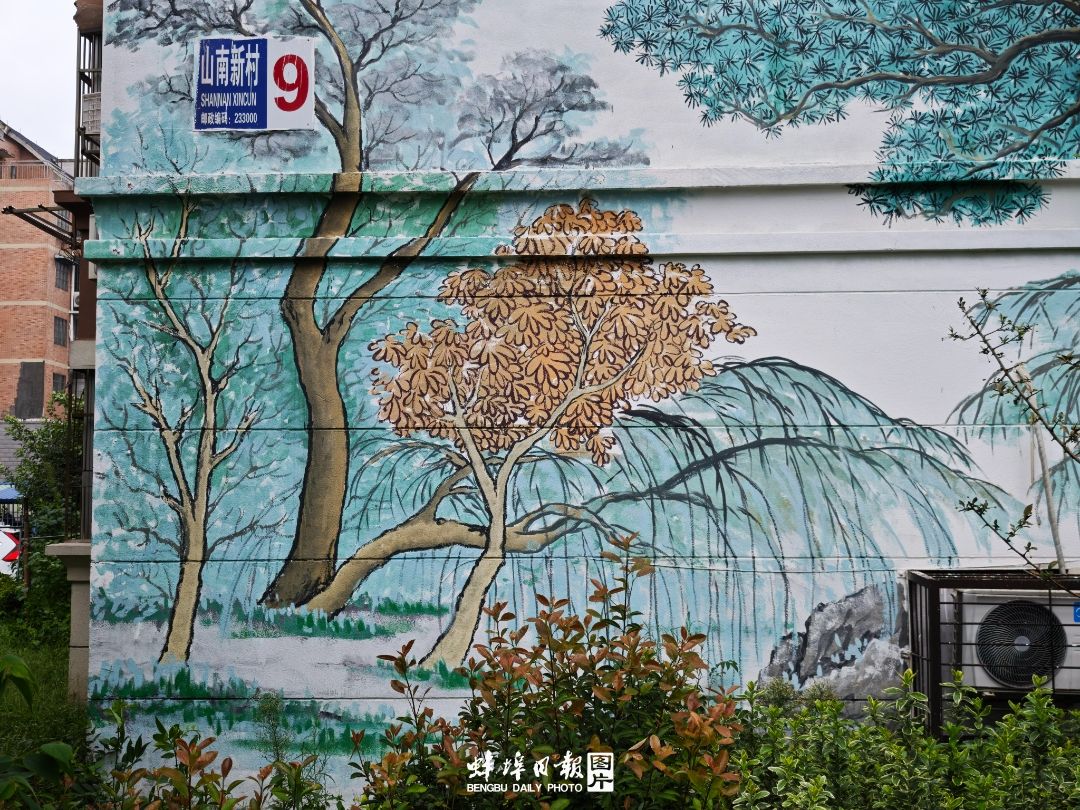

如今,走进山南新村,道路平整,停车有序,粉刷一新的墙体上绘着雅致的山水画,曾经的“老破小”变成了环境优美的“新家园”。这场历时一年的改造,不仅改善了“面子”,更做实了“里子”,托举起居民们稳稳的幸福。

从激发消费活力的商业市集,到涵养生态品质的城市公园,再到关乎切身利益的居住家园,蚌埠的城市更新,正是在这样一个个具体的场景中落笔、着墨。它描绘的不仅是城市面貌的日新月异,更是人民群众获得感、幸福感、安全感的持续提升。一幅人与城和谐共生、共赴美好的新画卷,正在淮畔大地徐徐展开。

【观察员说】市委党校第34期中青年干部培训班学员

市委办公室信息综合室主任 李晓东

城市像人,会变老;城市也不像人,因为它可以焕新容颜。老旧小区改造就是帮助城市换体态、换机能的一项跟老百姓息息相关的民生工程。任何一项工作的背后,都有一个理念在指导,这个理念直接决定着这项工作的成效和老百姓最终的价值判断。民生工程的终极价值判断就是它是不是一项“民心工程”。是不是老百姓最急需的?反映最强烈的?工作的过程有没有尊重大多数老百姓的意愿?有没有兼顾少数人群的特殊需要?最终的这盘“菜”,老百姓觉得好不好吃、实惠不实惠?等等。山南新村在小区改造的过程中调整车位尺寸、弱电线路下埋、移栽二十年老树的做法都反衬出职能部门的工作方式方法是体察民情、顺应民意、体量民怨的,是愿意和老百姓站在一边考虑问题的。这对民生工作而言,是最弥足珍贵的。坚持以问题为导向推动工作是市委一再强调的工作方式方法,我们十分期待能看到更多既解决了“老大难”问题、又办得漂漂亮亮的民生工程、民心工程。

【理论文章】

以高水平城市更新建设现代化人民城市

市委党校公共管理教研部 吴秀才

今年的中央城市工作会议将城市更新作为现代化人民城市建设的重要抓手。从“旧城改造”“棚户区改造”到“微改造”,再到“城市更新”,体现我们对城市运行和发展路径认识的进一步提升。未来,要通过城市更新保持城市活力与竞争力。

一、城市更新更新什么?

城市更新不是一维的,而是立体的,涵盖物理空间改造、功能业态升级、历史文化传承、治理体系再造等方面。

(一)更新物理空间,优化城市基底

物理空间是城市发展的基底,物理空间的更新重点在于补齐物理空间短板,提升生产、生活、生态环境的舒适性。一是改善居住条件,针对老旧小区,坚持拆改留并举,开展节能改造、加装电梯、完善水电气路等基础设施。二是提升公共空间,通过改造提升街区里弄、城市滨水区/河滩、建造“口袋公园”等,增加居民休闲场所,为市民慢下脚步、亲近自然提供公共空间。三是完善公共服务,利用社区闲置住房、租赁住房改造养老、托育、医疗等设施,构建“15分钟生活圈”,实现功能配套。

(二)更新功能业态,激发城市活力

功能业态是城市经济发展的核心载体,更新功能业态可以促进产业升级和经济动能转换进而更好地服务人民群众,促进新经济,带动新消费。一是有效盘活闲置资产,推动产业升级,系统梳理城区闲置或低效旧厂房、旧仓库、旧楼宇,结合地区发展更新改造为产业园、创客空间、特色中心等,引入新兴产业,为城市发展注入新活力。二是体验式改造,促进文商旅融合,依托历史文化街区、特色风貌街区,引入餐饮美食、娱乐休闲、文化社交等新业态,植入文创、展览、演艺等新功能,打造消费地标和旅游目的地。

(三)更新文化生态,传承城市文脉

文化生态是城市差异的重要体现,更新文化生态可以传承城市历史积淀,创新文化呈现形态,推动历史与现代对话,让人民群众记得住乡愁。一是保护历史文化遗存,坚持“应保尽保”,避免大拆大建,采用“微更新”等手段,修缮历史建筑、传统民居,保留城市肌理,使城市留下记忆。二是活化利用文化资源,结合本地文化资源情况,通过功能置换、主题打造、场景营造、活动策划等方式,打造体验化、社交化、功能化、差异化的活态文化空间,提升文化资源的综合价值。

(四)更新治理体系,增强城市效能

治理体系是城市运行的重要支撑,更新治理体系可以摆脱城市治理的路径依赖,构建共建共治共享的长效机制。一是推动城市治理现代化,建立起党组织统一领导、政府依法履责、各类组织积极协同、群众广泛参与,自治、法治、德治相结合的城市治理体系,通过多元参与推动城市治理提质增效。二是依托绿色与智慧,提升效能,推广绿色建筑、海绵城市技术,利用大数据、物联网、人工智能等现代信息技术手段,推动智慧城市建设,提升城市治理精细化水平。

二、如何开展城市更新?

2025年城市工作会议提出坚持城市内涵式发展为主线,城市更新是城市内涵式发展的体现,要实现高水平城市更新,必须告别粗放式的发展模式,转向内涵式发展新范式。

一、坚持规划引领

高水平城市更新必须谋定而后动。要在充分开展城市体检的基础上,与国土空间规划紧密衔接,科学编制城市更新专项规划。从城市整体功能布局出发,地块——片区——城区协同推进,明确城市更新的目标、策略和项目,避免碎片化、斑点化更新,确保系统性和协同性。同时,要避免一哄而上,避免造成城市更新中烂尾现象。

二、坚持多元共治

城市更新必须多元参与,协同共治。城市更新是系统工程,要构建“政府引导、市场运作、公众参与”的多元共治模式。各级各地政府是“更新规则制定者”和“更新项目监管者”,不断完善城市更新标准,搭建交流沟通平台,确保公共利益最大化。市场组织要发挥在资金、技术、专业人才等方面优势,服务城市更新。人民群众对城市更新感知最明显,从项目立项、方案设计、建设监督到后期管护,要充分听取民意、汇聚民智,使城市更新回应居民需求。

三、坚持绣花功夫

高水平城市更新贵在精细、精心、精准。城市更新更应体现内涵式发展的要求,精细谋划、精心设计、精准实施。摒弃一拆了之、拆除重建模式,注重采用有机更新、微改造、微更新等方式,保护城市肌理。注重更新的实用性与艺术性,一方面聚焦服务居民生活,一方面聚焦城市品质提升,一砖一瓦、一草一木都要精心考量。采用新工艺、新材料,将城市风貌保留与功能现代化相互融合。

四、坚持长效运营

高水平城市更新需要长效运营作保障,必须改变“重建设、轻运营”的思维定式,前置长期运营具体方案。建立一支涵盖项目招引、市场营销、活动策划、社群管理、数字技术的运营团队,预留运营推广基金和资产更新基金,用于活动开展、空间维护和场景优化,根据市场和技术的升级情况,持续微调和小规模迭代运营管理和业态组合,确保持续充满活力。

城市更新是城市革命,涉及空间、功能、理念和治理等方面。高水平城市更新要始终坚持以人民为中心,超前谋划,综合施策,推动城市内涵式发展,建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市。(融媒体记者 王立春 文/图)