民八大火及其对蚌埠的影响

文/辛 建

1919年4月,地处皖北的蚌埠市区发生了重大火灾,给当地平民生命和公私财产带来了巨大损失,并引起当时全国舆论界,如上海《申报》《新闻报》《时事新报》、天津《大公报》等的普遍关注;由于这场大火发生的年份在民国八年(1919),所以被时人称之为“民八大火”。时隔78年后,此次重大火灾的简要经过,也被载入由中国社会科学院近代史研究所编撰的史学巨著《中华民国大事记》(李新总编,中国文史出版社1997年版)。本文主要依据当时新闻报道和档案资料,探析民八大火发生的经过及其对当地影响。

民八大火发生前蚌埠社会发展概况

1912年(民国元年)津浦铁路全线通车后,地处津浦路与淮河交会处的蚌埠,凭借“交通便利,轮軏互有之区”的得天独厚条件和“扼南北之要冲”的军事要地位置,迅速发展起来,至1919年民八大火发生前,城市建成区面积较前有了明显增加,市区常住人口与流动人口总数已达5万人左右,成为皖北和沿淮首屈一指的商贸中心城市(蚌埠当时人口数系依据《申报》1924年2月23日第2张第1版载《蚌埠通信》中有关数字推算)。

蚌埠的发展与繁盛,可从当时的出版物中得到有力佐证:

1919年初版的教科书《大中华安徽省地理志》(作者林传甲,安徽省教育会编辑,京师中国地学会总发行,书中所用资料截至1918年底)载:“安徽之商业,非集中于省城(安庆);沿江莫重于芜湖,沿淮莫重于蚌埠”“蚌埠前本沿淮一乡镇,自铁路由此渡淮,遂为沿淮上下民船荟萃之区,昔年钟离、寿春之形势,近代三河尖、正阳关之商务,皆合并于此,水陆通衢,淮水流域出入百货俱由此集散,地价腾贵至数十倍,往岁十亩之家,今为巨富,且安武军于此设安徽督军行辕,兼辖江北淮徐海,俨然一新省会,洵与济南、徐州形势鼎立而三矣”(载该书下册第183页—188页)。

在商贸日渐繁盛的同时,蚌埠的城市建设也出现了日新月异的景象。道路建筑方面,津浦铁路未通车之前,淮河南岸仅有一条南北不足百米的老大街、一条东西沿河岸形成的顺河街,1912年新辟头道街、二道街、车站后街;1916年新增大马路、华盛街、国庆街、国安街、国富街、国治街、国强路等街道,头道街更名华昌街,二道街更名二马路;1918年春,大马路天桥建成,桥两端与路面成“S”形衔接,为华东第一座公铁市政立交桥(参见蚌埠市地方志编纂委员会编:《蚌埠市志》,方志出版社1995年版第12页-15页)。房屋建筑方面,时人记载“自津浦铁路通,蚌埠之建筑一新,皆新式房屋居多,足征世运进步”(《大中华安徽省地理志》上册第121页)。

初兴的蚌埠虽然发展很快,但由于原先这里仅为凤阳县所辖一边远集市,市政建设基础非常薄弱,崛起过程中又缺乏必要的城市规划等因素,其中也蕴含着在一定条件下触发重大灾害的隐患。民八大火正是在这样的历史背景下发生的。

民八大火发生的经过

1919年(民国八年)入春后,蚌埠市区及周边一直雨水稀少,天气异常干燥。4月11日(农历三月十一)上午8时许,位于菜市街附近的某木匠铺(房屋仅一幢)因所用木料过湿,木工就点燃剩余锯末来烘烤之,不料失慎将木料烘烧起火,霎时间引燃用木板搭建而成的铺屋。此时恰东南风正剧,风借火力,火以风狂,火势迅速由木匠铺而及于菜市场,再由菜市场而及华昌街、中正街、二马路、中山街、顺河街、大关巷、老船塘一带,“但见黑烟四起、火光直上”,顷刻间成燎原之势(《续纪蚌埠大火之惨剧》,载《申报》1919年4月19日第7版)。

突如其来的大火迅速蔓延,使不少人来不及逃生即葬身火海。东来旅馆某屋内之宿客,当火至窗前时,睡梦未醒,以致惨遭焚毙(参见《蚌埠大火纪详》,载《申报》1919年4月17日第7版)。二马路有谢姓父子,向来以修船桨为业,父子各携铜元十余串逃生,导致行动过缓,遂俱葬身火中;某姓家主为送其子弟往学校上课,未十分钟间,全部家产被烧损失殆尽,除随身衣服外,一无所存;大观园澡堂中,有正在池中沐浴的浴客未及逃生者,有因等候取出寄柜贵重物品而致死者,有以起身过迟而及于难者(参见则鸣:《二十六年来蚌埠社会之回顾》之一〇三,载《皖北时报》1937年7月16日)。

这场大火延烧范围,东自交通旅馆迤西起,西至河岸码头止,南自菜市迤南起,北至第一楼旅馆止,差不多占当时市区大半面积;起火时间自上午8时许,至下午1时左右始熄,历时约5小时。共烧毁“警察总局、蚌埠税关、江苏银行、储蓄银行、蚌埠商会、水利协会、英美烟公司、祥泰木行公司、各转运公司及大小旅馆、酒馆、质典、盐栈、浴堂、表铺、书铺、绸缎铺、洋货铺,并内外住户共计数百家……上海、常州等处客帮买存蚌埠黄豆、小麦等货,因无车可装,堆在车站站台候车者,亦烧去一千数百吨;最危险者,淮河边有子药库(弹药库)一所,火势已近,幸经派兵护运,否则炸裂或足毁全市为墟”(《蚌埠大火续志》,载《时事新报》1919年4月19日,第2张第2版)。

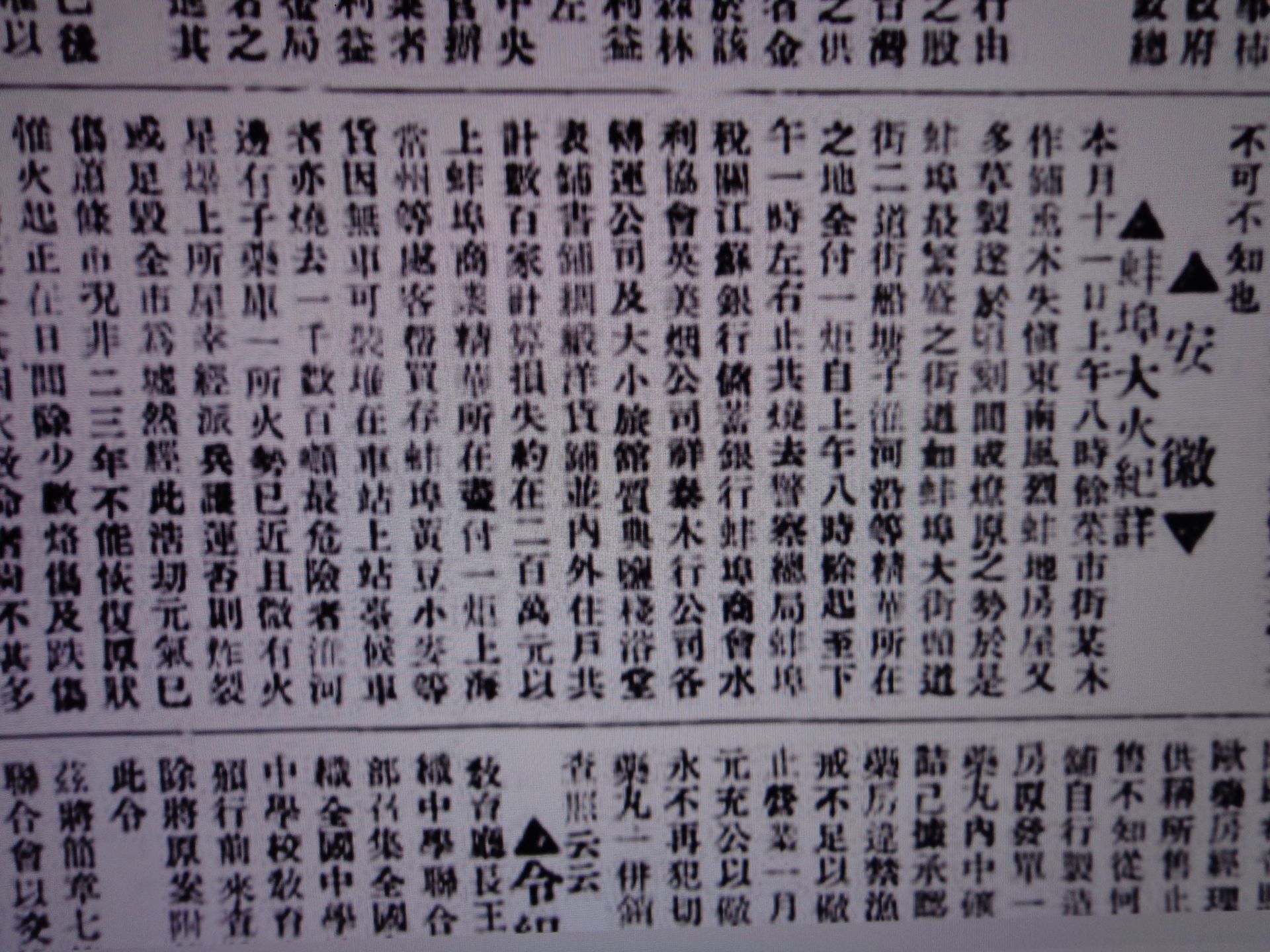

天津《大公报》1919年4月17日第2张刊载的新闻《安徽蚌埠大火纪详》

民八大火对当时蚌埠的影响

1.大火给当时蚌埠带来空前浩劫,造成惨重损失

首先是人员伤亡。由于在此之前当地也发生过若干次小的火灾,并未造成严重后果,居民对防火的警惕性不高,“当(此次)起火时,各商户及住户以为寻常经见之事,毫不介意,及至燃眉,群相奔避逃生。”(《蚌埠大火纪详》,载《申报》1919年4月17日第7版),往往错过了时机。据灾后实地调查,仅“澡堂、栈房共烧死一百六十余人”(《续纪蚌埠大火之惨剧》,载《申报》1919年4月19日第7版),加上其他地方“尚有不知姓名”的被难者,总计被烧死者约170人(则鸣:《二十六年来蚌埠社会之回顾》第103篇记:“综合烧死人数,除尚有不知姓名外,不下一百数十人”,载《皖北时报》1937年7月16日)。而因火灾烧伤及跌伤者更是难以计数,“哭者、号者、跌者、伤者拥拥攘攘,声震天地,凄惨状况尤不忍笔叙”(《蚌埠大火纪详》,载《申报》1919年4月17日第7版)。

其次是财产损失。这次火灾造成了“蚌埠最繁盛之街道如大街头道街、二道街、船塘子、淮河沿等精华所在之地全付一炬”,除建筑物外,铁路轨木,粮食、蔴袋等亦被延及,“计算损失约在二百万元(银元)以上”(《蚌埠大火续志》,载《时事新报》1919年4月19日,第2张第2版;则鸣:《二十六年来蚌埠社会之回顾》第103篇记:此次大火“全埠损失不下三百余万”,载《皖北时报》1937年7月16日)。其中商民损失尤为惨重,以致时人哀叹:“蚌埠本为商务繁华之区,不幸竟惨罹此祸,其资本丰厚者固可重建华屋依然树帜,其藉挪借成小本营业者,遭此损失呼助无门,窃恐此一般叫苦之人不亡身于火炽焰烈之中,亦将亡于残灰余烬之后也”(《蚌埠大火纪详》,载《申报》1919年4月17日第7版)。

2.大火造成的浩劫和灾难,使蚌埠市区商民无力声援和参与随后不久发生的遍及全国的五四运动

据当时上海《申报》报道,蚌埠遭此大火后,“以致锦绣灿烂、方兴未艾之商垣,顷刻间化为乌有,而今身历其境,瓦砾遍地,灰烬尚燃,满目凄凉,如入无人之境”(《蚌埠大火纪详》,载《申报》1919年4月17日第7版);而《时事新报》则认为“蚌埠经此浩劫,元气已伤,市况萧条,非二三年不能恢复原状”(《蚌埠大火续志》,载《时事新报》1919年4月19日,第2张第2版)。也使得远在安庆的皖省议会“以蚌埠此次火灾甚惨,人民流离失所者颇众”,电请在蚌的安徽督军兼长江巡阅使倪嗣冲迅速“筹款赈抚以惠灾黎”(《申报》1919年5月1日第7版)。

在蚌埠刚刚遭遇大火灾的背景下,不到一个月时间,北京就发生了影响甚广的五四爱国运动,全国各地纷起响应,甚至蚌埠周边的怀远等地都出现了声援义举,开展抵制日货活动(参见《申报》1919年6月2日第8版)。而蚌埠市区对此却无反响,对比在此前后每逢遇到重要事件当地一般都会有所表示的实际情况,这显然是由于在遭逢大火之后的特定时期,当地大多数商民劫后余生,自身生存都成了问题(“各家男妇望地而哭,拨火寻灰,泪流满面”,载《申报》1919年4月19日第7版),自然也无力投身当时几乎遍及全国重要城镇的五四运动,开展声援活动。

3.大火客观上暴露出初期蚌埠城市建设特别是城市消防的薄弱环节,也促使蚌埠城区道路改造和消防能力的提升一场火灾就给刚兴起的蚌埠带来极其惨重的损失,其背后的原因是多方面的:首先是当时的蚌埠城区框架虽初步拉开,但由于缺乏整体规划,布局亦不甚合理,街道过于稠密且狭窄,有的“路(宽)仅数尺”,使灾害发生时欲迅速疏散人员和开展救援工作遭遇很大困难;其次是草房、简易房在市区房屋建筑中占比过高,“全市房屋多半为仓猝间所建成,苇墙草顶者约占十之三,砖墙瓦顶者亦占十之三,鳞次栉比……其目的只在暂避风吹日晒雨淋,而营业状况此间未以此面稍减”(则鸣:《二十六年来蚌埠社会之回顾》第103篇,载《皖北时报》1937年7月);再次是当局与一般商民的防火意识普遍比较淡漠,缺乏必要的消防组织与设施,更缺乏必要的消防实战演练,以致火灾发生后,“虽有警察并无消防队及太平水桶;起火之后,仅有本地水会之担水夫数名各街鸣锣,不敢近前,虽数尺高之墙垣,亦不敢攀登,而警察又素无消防智识技能,当此之时,两拳空空,无法施救。”(《蚌埠大火纪详》,载《申报》1919年4月17日第7版)。加上当时大风猛烈,火势难遏,所以造成奇重损失。

火灾之后,当时驻节蚌埠的安徽督军兼长江巡阅使倪嗣冲对此曾作过如下反思:“此次火灾虽属其时风烈所致,然实在縁因皆由于草屋过多,消防办理不善,以致无从求援”(李良玉等:《倪嗣冲年谱》,黄山书社2010年版第225页)。虽然倪嗣冲对火灾的起因有一定认识,也曾筹划“临时急赈”受灾商民,但其主要心思并非用在此事上,加上其患病日久且逐渐加重(是年9月自蚌北上,赴天津就医;回蚌后不久在小南山阅兵时因中风从马上摔下,此后时有神志失常,半身不遂。参见《倪嗣冲年谱》第231页-235页),致使蚌埠火灾的善后工作进展迟缓,火灾预防工作仍没有得到应有的重视,直至另一场大的火灾又在时隔半年后降临此地。

当年10月17日夜间10时,设于蚌埠二马路附近的“皖北镇守使署起火,延烧安武军第七路旅部、第三路团部暨水利局等机关,并钱庄、典铺、民房共千间”;由于此次大火肇于官署(火灾起因成谜),虽然“损坏官物较前(次)更甚”,民用建筑损失亦重,但所幸的是无人员伤亡的记载(参见《申报》1919年10月23日第7版)。

只是在蚌埠一年之中连续发生两次大的火灾形势下,倪嗣冲方于是年底拨款1万银元,派员赴沪购办救火器具(参见《倪嗣冲年谱》第235页)。以此为起点,蚌埠市区的日常消防才真正提上日程。

在此后的几年里,由蚌埠警察厅长(此前为蚌埠警察专局局长,1921年后该专局升格为厅)马祥斌主持,拨派“马路工程队”将蚌埠道路分期修筑、拓宽,疏通沟渠,使之“渐有条理”,“所有市内各马路经营开辟,日事兴修,颇为地方所称道”(《时事新报》1924年4月20日,第2张第2版);并组建了直属警察厅的专业消防队(配有队员30人,以后又陆续增加了人数),配备的消防器具中有最新式水龙4架,以及皮袋、水桶、水斗等各种救火用具,并开展消防实战演练(参见《申报》1924年10月6日第7版)。与此同时,“经富商之投资及华洋义赈会之资助”,灾后市区房屋重建也得以展开,主要街道两旁原有草房一律拆除,改为砖木结构,房屋建筑数量也较灾前增多(参见则鸣:《二十六年来蚌埠社会之回顾》之七十五,载《皖北时报》1937年6月)。

从1922年(民国十一年)开始,蚌埠的城市消防能力有了明显提升。仅据上海《申报》记载,1923年—1924年两年间,蚌埠警察厅所属消防队就会同当地军警,先后及时扑灭了中正街南头方复昌杂货店火灾、东菜市附近某居民家火灾、兴平街邱宅火灾、新船塘西岭居民白兆卿家火灾、火车站后王家营刘宅火灾等5起火灾,有效遏制了火势向周围蔓延,不使其形成大的灾害,为皖北第一商埠的繁盛做出了积极的努力。