固镇垓下大汶口文化城址的发现,填补了江淮地区无史前古城的历史空白,入选2009年度全国十大考古新发现

鸟瞰垓下

鸟瞰垓下

距今7000余年的双墩文化兴盛之后的一千多年间,蚌埠历史并没有沉寂,虽然没有特别重大的历史事件,但涂山南北、淮河两岸先民一直在繁衍生息,孕育发展着淮夷族群文化。考古发现,除涂山禹会村遗址外,还有固镇集东遗址、南城孜遗址,怀远双崮堆等一批新石器时代文化遗存。《蚌埠古代历史文化陈列》展版介绍,这些遗址均位于河流两侧的台地上,普遍有两个文化层伴生,下层为大汶口中晚期文化,上层为龙山文化,显示出文化传承的连续性。

在距今约5100年的时候,在淮河北部支流古洨水今沱河之畔,渐渐形成较大的聚落,一座古城拔地而起。

固镇垓下大汶口文化城址的考古成果,填补了江淮地区无史前古城的历史空白,被誉为淮河流域“大汶口文化第一城”,入选2009年度全国十大考古新发现。

“霸王城”流传千年

“垓”字在《说文解字》中释为“河边高地”,形象概括出垓下遗址的地貌。

垓下遗址位于固镇县城东南24公里的濠城镇北,是秦末汉初垓下之战的古战场。遗址地势北高南低,北部、西部为沱河围绕,总面积20余万平方米。1986年公布为省级文物保护单位,2013年公布为第七批全国重点文物保护单位。沱河南岸台地之上,依稀可见遗址核心区的古城城垣。古城略呈西长东短的梯形,城垣高两三米,四角为弧角,北部、东部城垣保存较为完整。城垣内面积约15万平方米,南部为村庄,北部及城垣外围均为耕地或林地。

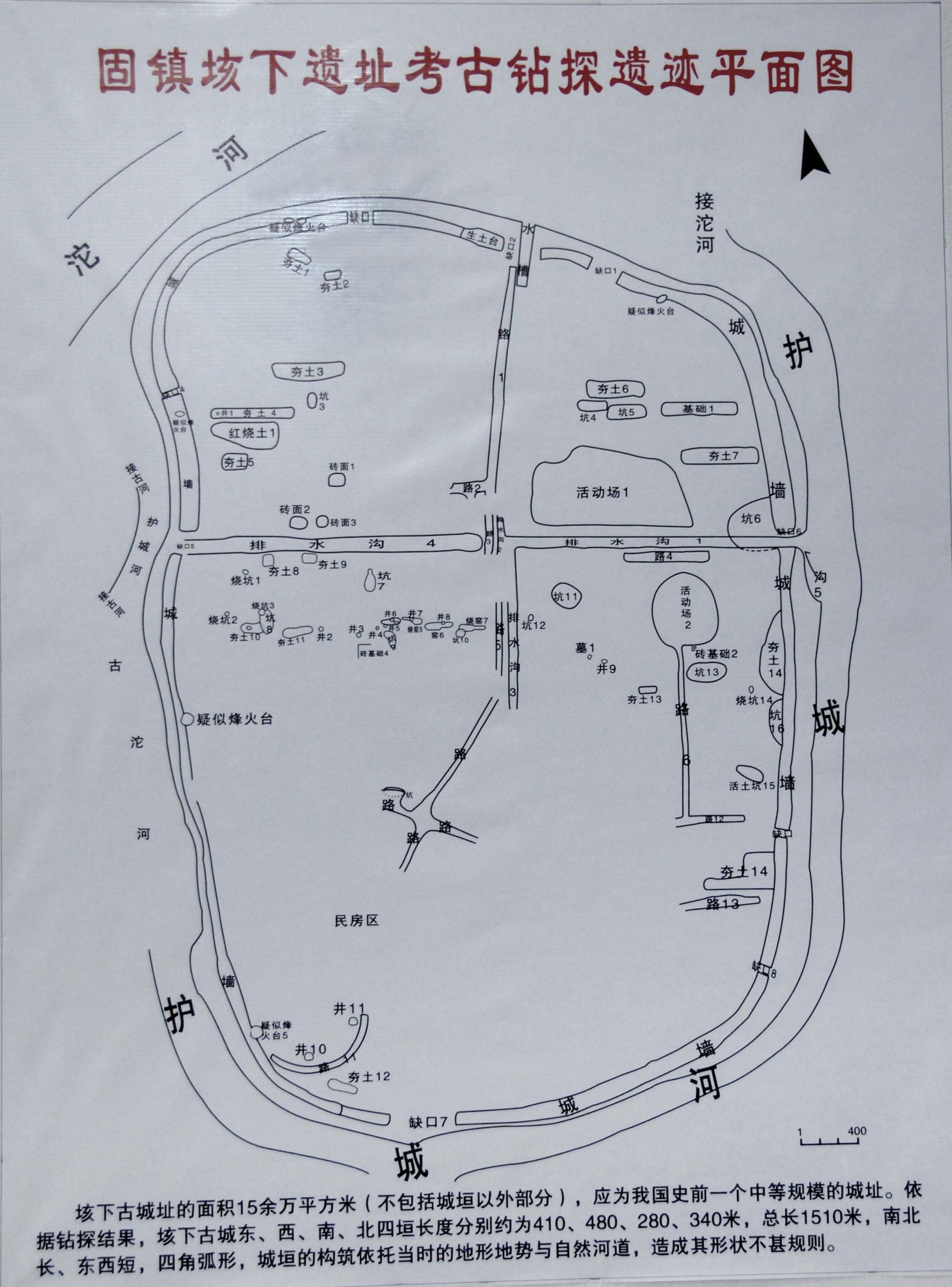

垓下考古平面图

垓下考古平面图

垓下遗址俗称“霸王城”,遗址上的村庄为霸王城村。据村内老人介绍,在上世纪30年代,霸王城的土城墙还有两人高。抗战初期国民政府“撤城御敌”,推平了土城,形成今日地貌。古人利用沱河半绕城垣西部、北部的自然形态,在东部、南部开挖人工河,与沱河联通形成护城河。上世纪50年代修沱河,遗址西部河道略作北移,护城河形状稍有改变。从沱河北岸南望,古城的轮廓依稀可辨。遗址内外还有“虞姬浣发池”、“榆抱桑”、“御花井”、“饮马井”、汉代尚书陈咸墓、许慎桥等古迹。走在古城遗址上,随处可见秦汉至晋代的残砖碎瓦,村民在耕作时经常发现“裤子钱”即楚大布、五铢钱等先秦和汉代货币,铜剑、铜矛、箭镞、弩机等兵器也不鲜见。

遗址的周围还分布着数百座大大小小的土丘,传说这些土丘是垓下大战期间楚汉两军布兵列阵的营垒,考古勘探为汉代墓葬群。这些汉墓俗称“古堆”或“谷堆”,当地有“濠城古堆三千三,数罢金山数银山”之语。大小“古堆”围绕着垓下古城,形成众星拱月之势。

“城下城”重见天日

2010年6月11日,2009年度全国十大考古新发现评选结果揭晓,固镇垓下大汶口文化城址从全国24个初评项目中脱颖而出。安徽省文物考古研究所联合固镇县文物管理所发掘发现,在著名“垓下之战”战场核心秦汉垓下古城之下,竟还叠压着一座史前古城。历经3年4次考古发掘,考古人员在汉代增筑的城墙之下,发现早期堆筑城墙,城内外还发现壕沟,台形基址、红烧土堆积、窑址、水井、沟槽等遗迹,年代确定为大汶口文化晚期,距今约4500-5100年。这一重大发现,填补了江淮地区无史前古城址的空白,被学界誉为“大汶口文化第一城”。

2007年春,安徽省考古研究所联合固镇县文管所对遗址进行钻探试掘,至2009年,先后进行了四次考古发掘。发掘出新石器时代、汉代、宋代等不同时期的遗迹,出土石器、陶器、铜器、铁器、玉器以及瓷器等众多文化遗物。发现这是一处重要的古代城址,由城墙(即土垣)、城门、护城河、道路与排水系统、夯土建筑基址、红烧土遗迹、活动场地、窑址、水井、灰坑等不同时期的多类遗迹组成。

2007年8月18日固镇县召开垓下遗址考古发掘成果新闻发布会(资料照片)

2007年8月18日固镇县召开垓下遗址考古发掘成果新闻发布会(资料照片)

城址东、西、南、北四面城墙走向较清楚,长度分别约410米、480米、280米、340米。城墙基部宽度不一,残存高度不等,夯筑痕迹不明显,判断筑城方式为堆筑。9处城墙缺口按位置、宽度和特征等,推测其中4处属城门缺口,东、西、南、北各1。令人惊奇的竟还有一座水门,位于北城墙中段略偏东位置,一条40多米长的斜向沟槽与北部沱河相通。北城墙和西城墙上还有5座近圆形垒筑红烧土台。

城墙解剖是揭秘建筑年代的关键,考古人员在东城墙中段开挖两条探沟,解剖结果相似:揭除现代耕土层后,就看到了墙体,地层分布较清晰,由此推断城墙的修筑时间为史前和汉代两个时期。汉代墙斜压于史前墙体的内侧,呈坡状堆积。出土的文化遗物主要是新石器时代晚期的碎陶片,仅见零星汉代绳纹红陶片。墙体构筑方式仍是以堆筑为主。

钻探结果表明,护城河总长约1600米,现残存口宽14~30米不等。护城河东、南段以及西段大部分由人工开挖形成,北段则利用沱河自然河道,相互贯通,环绕城墙。

发掘过程中还发现了墙体经过“烧烤”后涂白泥装饰的排房、台形基址、陶窑、墓葬,大汶口文化晚期至龙山文化初期及秦汉时期的灰坑等。在城垣及城内六个发掘点出土了夹砂陶、泥质灰陶和泥质黑陶等陶器残片,还有少数黄陶、白陶。可辨器形有罐、鬶、盆、壶、杯、器盖以及鼎足等,器表多素面,纹饰以篮纹为主,间有堆纹、绳纹、方格纹、凹弦纹、线纹等。陶器既有淮北地区龙山文化的共性特征,同时又受河南龙山文化的影响。而建于北城墙顶部的多间大汶口文化晚期排房、东城墙上的史前地震迹象、城内汉代的沟槽和其上的车辙等,又为遗址增添了许多待解之谜。

古城来龙去脉尚待厘清

垓下遗址所处的淮河中下游地区,正是我国古代东西南北文化的交汇地带,垓下史前古城面积达15万平方米,5000年前有如此规模令人惊叹。该城址的发现不仅填补了安徽无史前城址的空白,也是淮河流域迄今年代最早的一座史前城址,它为探索淮河流域新石器时代中晚期的考古学文化面貌,与中原同时期文化的关系和早期城址形态与筑城技术的演变轨迹等,都提供了新的线索,也是揭秘中华文明起源的重要遗址。

垓下遗址内大汶口文化时期房屋基址

垓下遗址内大汶口文化时期房屋基址

垓下历史的古老超出人们想象:沱河河道内曾发现长2.95米的古代象牙;带有火烧痕迹的牛骨、蚌壳等考古发现,证明万年以前就有人类在此居住。垓下大汶口文化城址是淮河流域进入第一个文化鼎盛时期的产物,虽然入选2009年度全国十大考古新发现,但考古人员仅仅是发现、解剖了古城遗迹的文化构成和文化现象,对古城的来龙去脉并未梳理清楚。

考古发掘中也发现许多待解之谜,如建于城墙顶部的大汶口文化晚期一组东西向的排房门为何开向城墙外?这是一种临时性建筑,还是一种特殊的居住形式?再如,在东城墙发现大汶口文化晚期城墙墙体出现明显的断裂错位,错位处可见宽约4毫米的裂痕,其两侧土层厚度对称,完全相合。地震专家多次到现场考察并取样分析,认为可能是一次发生于大汶口文化晚期的强烈地震活动留下的迹象。地震给古城带来哪些影响,有没有人口迁移,社会形态有无变化?

垓下古城东城垣发掘剖面

垓下古城东城垣发掘剖面

对照遗址周边沿淮土著部落逐步出现、发展、融合、壮大,在龙山时期进一步汇聚、文化特征趋于一致的发展过程,垓下大汶口文化城址亦非孤立出现,但其源头是何,发展轨迹如何,目前尚不了解。从考古材料看,秦汉之后,垓下的延续发展脉络较为清晰,但大汶口文化城址至秦汉古城兴起之间的1000余年,仍缺乏有支撑力的考古发现,文化传承的连续性、完整性仍有待探索。