□徐 琦 文/图

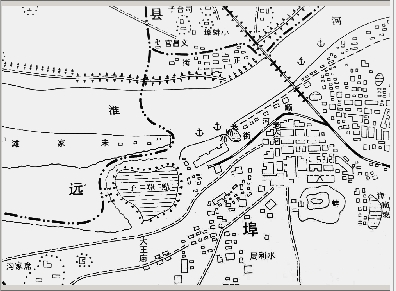

翻开城市的历史,1907年的蚌埠还是一个被称作“蚌埠渡”的渔村。这一年从正阳关开往苏北清江码头的轮船,第一次停靠在这个僻静的渔村渡口。在此之前,正阳关这家轮船公司的三艘挖泥船,已经先行疏浚了河道,开辟了蚌埠码头。

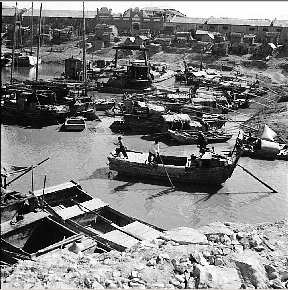

两年以后,1909年津浦铁路淮河大铁桥开始修建,码头舟船云集,运载物资的货船沿着淮河水岸延绵十里,原来的渔村古渡,正悄然掀开一座城市百年前的风华。

形形色色码头班

1912年,津浦铁路全线贯通以后,淮河南岸的蚌埠渡口桅木成林,商运繁忙,日渐成为南北水陆交汇的物资集散地。车站,港口的货物吞吐量大增,鳞次栉比的堆栈、仓库沿河岸码头铺展开来。铁路筑通前仅有700人的小村落,已增至两万多人。每天,淮河的岸边都围聚着一群群衣衫褴褛,背井离乡的流民和逃荒者,他们守候在码头,有运货船舶靠岸,便会蜂拥而上,争先恐后地抢上去给货主搬运装卸。

码头即是江湖,从来就不平静。

看到码头装卸有利可图,最早盘算着霸占码头的是安青帮头目曹杰臣。他勾结筑路的工头张凤祥以“举班挂旗”的名义成立票班,把在码头争抢装卸的工人笼络入班,让他们交钱领票才能干活。在恐吓威胁下的装卸工人只能加入了票班,变成替老板卖命的苦力。先期组成的十个票班,成了蚌埠码头第一支搬运行帮。

随着各种帮派势力渗透码头,蚌埠码头逐渐形成票、斗、搬运三大帮班。三大帮班之外还有诸多行业小班统称“杂班”,如独轮车小车班,运粮扒仓装货扒仓班,运蔬菜、山货的青菜班,运猪排、牛骨、蚌壳、锅盆扁担夫子班,负责铁路以东市面搬运的杂货班,搬运铁锅、铁器的其太班、烟叶班、砂石班、油班、面粉班、席宋班(卸猪)、打捆班、扛棒班和大粪班等。到蚌埠解放前夕,形形色色行班多达300个,4300多码头搬运工人中,票班独大,有1300工人。班小人少的杂班,与其他行班起纠纷时,多息事宁人,不敢争锋。

昔日河水漫滩,货船停泊离岸边堆场、货栈较远。扛大包的搬运工一个单趟少则一里,远则三四里路。百斤大包需二三人同时抬起才能上肩,扛运途中,不能撂下,累了只能站着歇口气,继续赶路。货包从半路卸下,凭一人之力,绝不能再扛上肩膀,工人只有咬牙坚持到地点方能卸货。

《蚌埠市志》记载了1932年码头盐班搬运工人与街头警察发生的一次冲突事件。盐班工人扛包上船,途经街边岗楼,岗楼的值班警察责令工人绕路,双方发生争持。当日盐班300余名搬运工人分别包围了岗楼和警察署,不仅抢夺了枪支,还痛打了执勤的警察。旧警察机构月饷都是所辖商户、摊贩捐纳,码头搬运工人没有少被警察勒索、抽丁和收取名目繁多的捐税。警察遭工人暴打,心知理亏,事后并没有追究,第二天工人搬运仍然走原路。

码头班按地段划分搬运区域,有的地段水势低洼,河滩乱石凸出,船只靠不上岸,没活工人就没饭吃,搬运班大老板就挑唆工人,夺码头抢地盘。于是“七十四个码头班几乎是天天有冲突、月月要流血。”平车工人被称为“野鸡班”,没有固定的干活位置,他们搬运货物要被码头其他行班抽成工资的80%,平车班工人每天流血流汗,劳累一天挣的钱不够买几个大饼。

蚌埠码头水陆交汇,粮食转运量大,粮食过斗、过秤、装包归斗行。斗行劳动轻松且油水大,安清帮、三十六友、礼门以及国民党分区党部的三清团等都把手伸进斗班捞钱。码头帮派林立,行班把头割据一方,争斗事件层出不穷。为占据码头地位,票班规定入班工人一律要练拳习武,许多行班纷纷效仿,1940年后,码头工人习武练拳开始渐成风气。

码头班的习武之风

没有人记得最先来到码头的拳师是谁。

1915年的夏天,山东曹县的关东拳师袁家汪来到蚌埠,这时离津浦铁路开通刚过去三年。袁家汪最初将关东拳场设在盐班二老板王洪军的宅院内,跟袁家汪的学员是28班和32班的工人,这两个班工人多,他们白天上班闲暇时间习武。在袁家汪在码头教拳的几年时间,眼见着码头不断延伸,原来的老船塘已停泊不下更多船只,又开挖了面积更大的新船塘。

安徽督军府1913年驻蚌埠时,集资筹办了消防队。消防队不要求灭火技术,以学拳练武为主。蚌埠沦陷后消防队解散,首任武术教官宋国宾和第二任武术教官胡德山来到搬运公会盐班、烟叶班、街市班教授心意、八极、洪拳和器械等。之后,消防队后续几任的武术教官,也都相继在码头开场教拳。回族查拳名家马忠歧和山东房英龙、时忠常也先后在蚌埠搬运公会教拳授徒。

随着诸多武术名家在码头设场教拳,蚌埠码头搬运工人习武之风达到高潮。

宋国宾在码头名气大,学员最多。据蚌埠体委宁震、张西京上世纪80年代撰写的《蚌埠武术流派探源》记述,宋国宾是河南周口人,“1914年与其弟宋国喜为唐少侯看家护院。后经唐推荐,出任消防队武术教官。宋少年时在家乡从“万胜镖局”(北方一个官私合资经营的交通运输组织)镖师杨少桐学少林拳,后又以拳会友,向上海卢嵩高学心意六合拳。他在蚌埠教授的拳术主要是十趟腿、少林拆、六家师和心意六合拳以及器械套路。”

宋国宾的拳场设在胜利路和太平街交叉口,有两间大草房,土墙,门低矮,高个子要低头才能进屋。码头工人白天要干活,教习的时间多在早晚,刚开始报名时来了两三百人,没过几天,人都跑走不少。工人白天在码头扛大包,累得不轻,傍晚歇工再到拳场练武,实在是体力吃不消。宋国宾教拳严格,学员架势不正,偷懒耍滑,会招来呵斥。

宋国宾后来又开了两个拳场,其中一个在老船塘宝兴面粉厂路西三号码头的淮河坝下,三个拳场同时教拳,宋国宾一个人教不过来,就从学拳快的学员里,挑选出几个代班的作为指导,学员把指导称作大师兄。这些看场的大师兄后来多半都拜了宋国宾为师,成了入室弟子。拳师的费用是按班里人头出钱,即使工人不去学拳,每天依然还是要被把头老板扣除一份账。

“举班挂旗”下的打码头

码头是帮派的天下,在弱肉强食的年代,码头工人备受奴役。老辈的码头工人说,码头是打出来的,话语里听出了无奈,有一种悲凉。

码头把头招揽工人各自组队,形成码头帮派,帮派以班称呼,每班属于不同的老板把头。

淮河码头行班繁杂,货运船帮也生出众多派系,有河南帮、对联帮、山东帮、湖北帮、洋票帮、驳运帮、号盐帮等。码头上的货物运输由几个码头班垄断,各码头班在码头上见货物即争插自己的旗子,凡货主不从者,不得擅自搬运,即所谓“举班挂旗”。各帮班之间常为争夺活计而发生冲突,“打码头”事件始终不绝。

在蚌埠解放之初,票班的“举班挂旗”在码头上还未消失殆尽。蚌埠酒厂的第一任厂长老红军王怀堂,就有一次“打码头”的经历。1949年9月,公营酒厂正在如火如荼地建设中。酒厂有几船用于建厂房的芦苇运到河边,停靠在西郊宋家滩附近。当地把头想要从中获利,不准酒厂工人自行卸运。王怀堂得知这一情况后火冒三丈,他立即带领二十余名武装职工,拉着板车赶到河边。“打了几十年的仗了,枪林弹雨都闯过来了,难道连几个地痞流氓制服不了!”他站在河边用自卫手枪指挥转运,不停地大声吼道:“谁要敢阻拦,老子当场就毙了他!”

王怀堂是从红军时代过来的老指挥员,虽然没有文化,说话鲁莽,但对于码头上的江湖把头来说,这招管用。王怀堂一边从容指挥职工卸运芦苇,还一边不停地叫骂,围观的人越来越多,王怀堂越骂越凶。地痞流氓和“大把头们”躲在码头工人的人群中,看到王怀堂来势汹汹,芦苇全部运光,也没有一个敢出来阻拦的。临走王怀堂冲着人群喊道:“我叫王怀堂,有胆量的可到东头酒厂找我。”当然,没有人敢去找。

打码头的票班被打了码头,这应该是绝无仅有的一次。

流年碎影里的码头旧事

寻访老拳师的过程颇费周折。今年91岁的张廷友是河南心意拳传人,1945年就在码头十七班的拳场,跟宋国宾学习少林弹腿,那年他11岁。后来张廷友得到周口心意拳名师李好友的悉心指导,并引荐拜蚌埠心意拳名家储衍玉为师,一生与武术结缘。平日深居简出,去年偶发中风,几近偏瘫,凭着几十年习武的经验,每日锻炼不辍,身体日渐硬朗起来,说起码头往事和武术旧闻,老人如数家珍。

从小生长在淮河码头边,父母是第一代码头工人。1949年,15岁的张廷友接了父亲的班,成了新中国成立后人力运输公司第一批的码头搬运工,光阴荏苒九十载,亲历和见证了蚌埠码头的沧桑过往。

在码头班习拳时,张廷友亲历过一次打码头。他记得那次阵仗大,一百多人在四公所集合,闹纠纷的两个班都挑出体壮力大的工人,那场打斗都没有持器械,双方一拥而上,拳脚相搏。

张廷友听二叔讲过一件趣事。父亲所在的十七班因两班抢货起了纠纷,那场打斗约在联合仓库的卸货平台,当时父亲不在场,没活干父亲跑进仓库睡觉去了。看护仓库的守卫见两班工人陆续赶来,为防止事态扩大就关上了大门。

父亲在仓库里睡觉,听见外面乱哄哄的,醒来见仓库大门紧闭出不去,就勒紧腰带,爬上墙头。父亲早年玩花鼓灯,功底一直没丢,从五六米高的墙头一个倒栽葱翻出院外。墙外是条小巷有摆摊做买卖的摊贩,看见有人从墙头一跃而下,商贩里有熟人就赶紧跑去给对方传话,喊有拳教师在后边,对方一群人吓得跑散了。事后我二叔听人议论,父亲被旁人误认为是拳师了。讲这事时二叔说“你爷那次露脸了。”

张廷友的师父褚衍玉一次码头之争,却是刀光剑影。那次两班聚集了几百号人,褚衍玉手持一柄东洋长刀,对方领头的叫王耳朵。双方骚动之时,褚衍玉大喊一声,都不要动,王耳朵不听劝解,还要往前近身,褚衍玉见状挥刀,王耳朵偏头躲闪,褚衍玉反撩一刀,将耳朵削掉一只。当时褚衍玉手下留情,不然刀刃反过来,王耳朵性命不保。多年后褚衍玉老师聊起此事深有感慨说,如果当时刀把一按,能砍下半拉脑袋。当时心有不忍,都是码头工人,家里有老少,同为苦命人都是为了一口饭,下不了狠心。

1945年沦陷时期,汉奸张云山父子唆使工头与票班争码头打死了两个工人,事后竟强征打架诉讼金,“大班每月四千元,小班每月二千元”。打码头冲在前面的是工人,死伤之后强征的索赔钱款,要装进老板的腰包。张廷友的一位远房叔叔,在一次码头的群殴中被人用砖头拍伤了腰,当年码头工人为了抢碗饭吃,真是受尽了苦头。

蚌埠拳派始于码头。据张廷友的回忆,以姓氏为门派称谓,在武术界并不多见,是特殊年代下产物。“文革”初期,拳教师及一众徒弟进学习班,为便于管理,就以拳师的姓氏为房间代号,于是宋、胡、房、时、回门之说都源于此。光阴流转,风起淮河码头的尚武之风时逢新生,纷呈的武术拳派散如满天星辰。

蚌埠起于码头,兴于铁路,盛于商贸。风云跌宕的码头故事给这座城市烙上浓墨重彩的文化印记。每一座城市都有自己独特的性格密码,蚌埠人争强好胜,那股不肯服输的劲头里,也许就来自码头尚武之风的底蕴与遗风。

昨天的老码头,承载着一座城的往事记忆渐渐远去;今日的靓淮河,焕发水韵灵动的城市之美无限风光。

(编辑 徐怀明)