□辛建 文/图

在前文《地跨凤阳灵璧之境的治理抉择——清代凤阳县主簿移驻蚌埠集始末》中,笔者曾写道:乾隆五十四年(1789年),依据凤阳府的授权,凤阳县派出主簿进驻蚌埠集,履行对地跨凤阳、灵璧两县之境大、小蚌埠统一治理职责;作为主簿虽系一县长官知县的“佐治臂助”,但实际上被视为“闲曹”(闲散官员),其在地方政府中权力受到非常严格的限制,即使是被派往县治以外区域的也不能例外,如稍加逾越,轻则受到上司申斥,重则甚至丢掉官帽——发生在清末宣统年间的凤阳县驻蚌主簿祖廷恩因涉诉讼被撤职事件,即可对此作出具体注脚(载蚌埠日报,2024年1月30日第5版)。

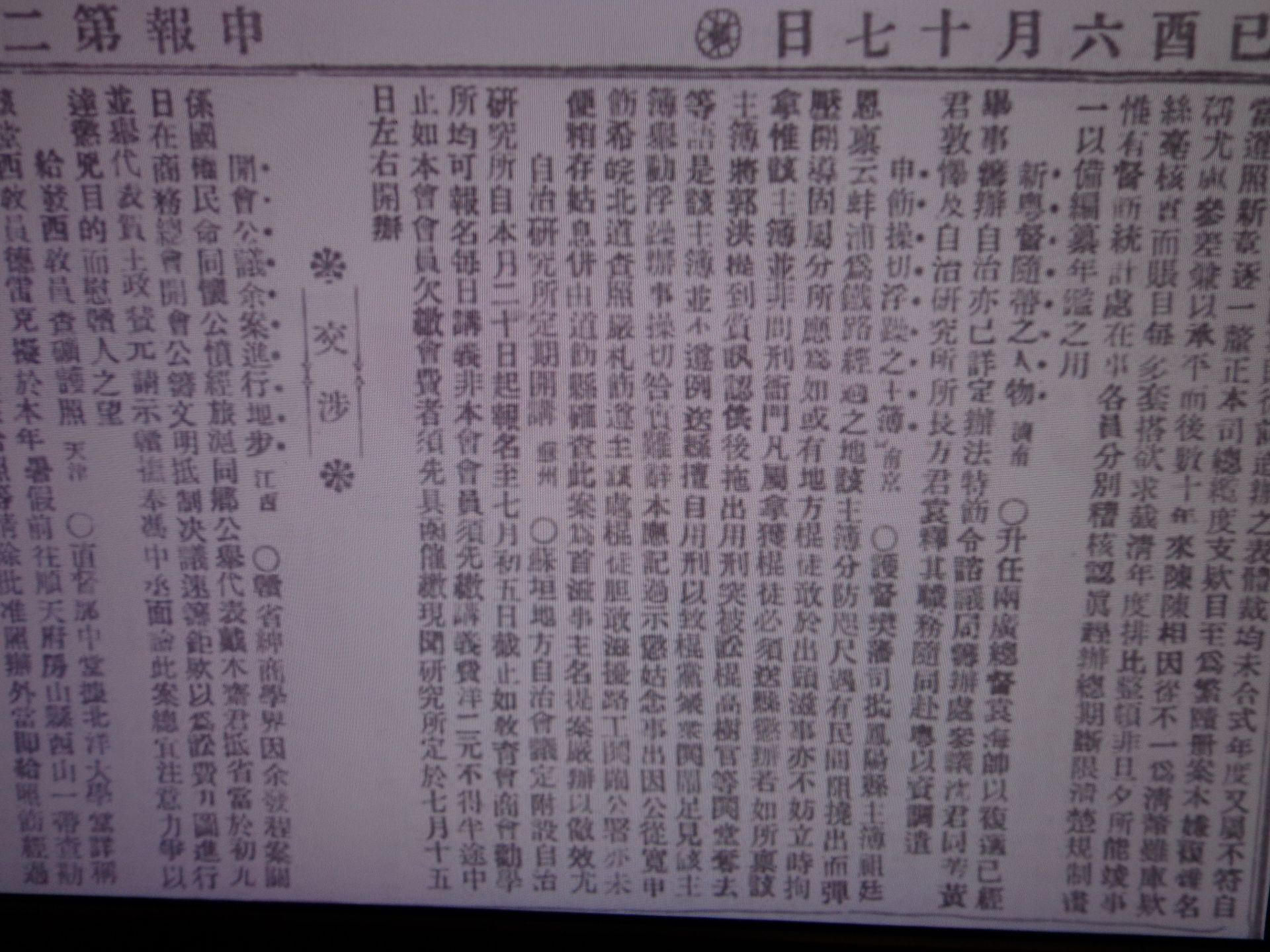

本文则依据史料,特别是当时在全国舆论界颇具影响的上海《申报》(见图一)的新闻报道,对这一事件(以下简称“祖廷恩事件”)发生的经过与原因进行探析。

一、清末凤阳县驻蚌主簿祖廷恩事件发生经过

祖廷恩,清末宣统年间署理凤阳县驻蚌埠集主簿,官署设于小蚌埠之域。1909年1月津浦铁路南段工程开建后,他在履行对淮河南北大、小蚌埠治理职责的同时,奉命维护蚌埠集特别是小蚌埠一带筑路工程治安秩序,以确保工程的顺利进行。

当年7月,在铁路修建工程正在紧锣密鼓进行之际,祖廷恩接到小蚌埠之域“地痞”郭洪等阻挠筑路、并借故打伤工人多名的警讯,当即率随从皂隶(差役)数名前往现场弹压处置,并将为首者郭洪押至主簿署审讯。在郭对自己行为供认不讳,祖示意差役对其用刑以示惩罚时,被小蚌埠当地“讼棍”高树宫率百余人将郭洪哄堂夺去。祖廷恩见对方人多势众,一时难于应付,气愤之余,“拟即禀(凤阳)县按名拿办”为首者郭、高等人。不料高树宫先行一步,央请当地头面人物高霞云出头,将名义上仍对小蚌埠之域具有管辖权的灵璧县袁知县搬来介入此事,指祖廷恩“诬拿民人张金海锁带主署,拟以枷打了事”,使郭、高等有恃无恐,并不把凤阳县驻蚌主簿放在眼中。祖廷恩眼见灵璧知县也出面干预,感觉已涉凤阳灵璧两县、非已之力所能应对,遂将此事禀报安徽省“抚院”即巡抚(省长)请予查核(参见上海《申报》1909年7月19日第2张第4版)。

安徽省衙最初接禀报后,经过斟酌,由主管全省人事与财务的承宣布政使(简称布政使,别称藩司、藩台、方伯等,职权相当于副省长)樊某对祖廷恩所禀做出如下批示:

“蚌浦为铁路经过之地,该主簿(即凤阳县驻蚌主簿祖廷恩——引者注)分防咫尺,遇有民间阻挠,出面弹压开导,固属分所应为,如或有地方棍徒敢于出头滋事,亦不妨立时拘拿;惟该主簿并非问刑衙门,凡属拿获棍徒必须送县惩办,若如所禀,该主簿将郭洪提到质讯,认供后拖出用刑,突被讼棍高树宫等哄堂夺去等语,是该主簿并不遵例送县、擅自用刑,以致棍党聚众哄闹,足见该主簿举动浮躁,办事操切,咎实难辞,本应记过示惩,姑念事出因公,从宽申饬,希皖北道查照严札饬遵;至该处棍徒胆敢滋扰路工,哄闹公署,亦未便稍存姑息,并由道饬县确查此案,为首滋事主名提案严办,以儆效尤”(载上海《申报》1909年8月2日第2张第3版,见图二)。

这个批示虽对祖廷恩超过自己权限,遇滋事地痞“不遵例送县、擅自用刑”的行为予以申斥,但在具体处理时还顾及其“事出因公”、而“从宽申饬”,并未有免职动议,只是要求负责监管凤阳府州县的皖北道(同治五年,清廷改皖北“庐凤道”为“凤颍六泗道”,即此,道署仍驻凤阳府城,参见《光绪重修安徽通志》卷一百十二)“查照(各州县)严札饬遵”有关法律与规定,不要再出现类似“佐贰官”破例、越权情况。

本来此事可告一段落,就此了结,讵料约20天后又有变化。一方面,时任灵璧知县显然对祖廷恩并未受到撤职处分的结果难以接受,进而向上司提出严加处理的请求;另一方面,安徽省布政使易人,新上任的藩司沈某重新过问此事。这直接导致了原先对祖廷恩的处理加码,由“从宽申饬”变更为“从严撤任”即撤职处理,并由安徽省布政使发出公告——“署凤阳县主簿祖廷恩撤任,遗缺委补用典史孔繁禔署理”(载上海《申报》1909年8月22日第2张第4版)。

由于官员在履行职责时出现越权行为,而导致被“从严撤任”的祖廷恩事件,不仅震动了全皖官场,而且还由于该事件经过被当时新闻舆论界颇有名气的报纸——上海《申报》连续报道,在全国也产生了一定影响。

凤阳县驻蚌主簿涉讼事件前后历时1个多月,以祖廷恩被撤职作为结局。通过上述记载也可看出,在小蚌埠之域事权不一(管辖权与治理权分离)的背景下,以凤阳县主簿进驻蚌埠集、对淮河南北大小蚌埠实施统一治理这种方式,其内在有着难以克服的矛盾。那么,祖廷恩事件发生的原因何在,事件背后的推手究竟又在哪里?

图一:《申报》1909年7月19日,第1张第1版(部分)。

图一:《申报》1909年7月19日,第1张第1版(部分)。

图二:《申报》1909年8月2日,第2张第3版(部分)。

图二:《申报》1909年8月2日,第2张第3版(部分)。

二、主簿权力受限是祖廷恩事件发生的直接诱因

在清代,法律严格规定不允许县丞、主簿之类的佐贰官受理诉讼,也就是不能受理刑事案件及较重大民事案件;即便是驻守在与州县长官不同地的分辖区的佐贰官,常被授以对盗窃、赌博、伤害、卖淫等罪嫌加以逮捕的权力,但也无权审讯被告,只能将其押送到州县官那里审判(参见清朝《六部处分例则》卷四十七,第23页)。

在祖廷恩事件过程中,安徽省藩司的批示讲得很明确,像县主簿这样的官员,即便是在“分防咫尺”的范围(淮河南北大、小蚌埠地域)内行使职权也应依法行事,因“主簿并非问刑衙门”,处理地痞阻挠修筑铁路时“并不遵例送县,擅自用刑,以致棍党聚众哄闹,足见该主簿举动浮躁,办事操切,咎实难辞”。

祖廷恩事件,实际上折射出主簿作为一县长官的“佐贰官”实际权力非常有限的现象,再叠加所驻地小蚌埠之域存在“一地两属”状况,遇有涉及治理权限、地域管辖必须直面的矛盾时,就会更加增添羈绊,解决矛盾的难度也随之陡升,更形复杂。

三、一地两属、事权不一是导致祖廷恩被撤职的主要推手

“一地两属”在清代乾隆年间凤阳府授权凤阳县派出主簿进驻蚌埠集,实施对淮河南北大、小蚌埠统一治理之初就开始存在,并贯穿始终,它的矛盾焦点主要集中在淮河北岸小蚌埠之域(南岸大蚌埠不存在归属争议)——是在没有明确将其从灵璧县域划归凤阳县域的背景下所出现的特有现象与矛盾。

这种“一地两属”的矛盾现象,一方面表现在凤阳县主簿进驻蚌埠集期间(1789-1911年)官方文献中有关表述内容的抵梧上:如1877年成书的《光绪重修安徽通志》卷四十在记载地属凤阳县的关市时称“蚌埠集,县西北五十里,接怀远县界”,而在记载地属灵璧县的关市时则称“蚌埠集(实指小蚌埠——引者注),县西南一百五十里”,两个“蚌埠集”是何关系则避而不谈;在1901年成书的《光绪凤阳府志》卷十一记载属凤阳县集镇时称“蚌埠集,县西北五十里”,而在记载属灵璧县集镇时则称“蚌步集(使用原先灵璧县官修志书称谓,实指小蚌埠——引者注),县西南一百六十里,古采珠之地”后,又加按语“蚌步当是蚌埠,有主簿驻焉,地属凤阳”,在承认小蚌埠之域属于灵璧县范围的同时,又顾及凤阳县主簿驻此治理的现状称该地属于凤阳县管辖,而到底是地属灵璧、还是凤阳,经此按语说明更显扑朔迷离,甚至可能使不了解有关历史背景的人误以为“蚌步(集)”与“蚌埠(集)”两者等同,或者误认为“蚌埠集”的前身即为“蚌步集”(民国建立后,有的出版物对其中关系的认知即源于此),对两者关系做出误判。

另一方面,正因为存在“一地两属”的矛盾,两县管辖地域界限不清,往往必然导致事权不一(管辖权与治理权分离)的现象发生:每当遇到小蚌埠之域发生刑事案件和比较重大的民事纠纷时,两县官员(凤阳县主簿、灵璧县知县等)或可能相互推诿,或均认为自身有责任出面处理或干预,事件本身的是非曲直往往会受到多种外在因素干扰,最后不得不请求安徽省衙出面核查解决。

可以作出这样推论,如果在祖廷恩事件中无“一地两属”“事权不一”状况存在,而是由凤阳县驻蚌主簿全权负责解决处理小蚌埠之域地痞阻挠修路之事,出了问题由本县(凤阳县)知县过问,很可能就不会像上文所述那样棘手、复杂,即使在其问讯后没有及时送县而违规用刑惩罚被告发,最多只是受到上司“申斥”,导致主簿被撤职结果发生的概率也会极低。而在小蚌埠之域“一地两属”的背景下,凤阳县驻蚌主簿一旦涉及诉讼,情况就截然不同——引来名义上仍有对该地域管辖权的灵璧县知县出面干预,加之安徽省布政使易人、否定前任对此事的处理方式,导致的结局必然不会乐观。

另外,小蚌埠之域存在着“一地两属”“事权不一”的现象,也给当时生活在这里的民众带来了一定程度的困惑,更给借机生事者提供了可趁之机。依据我市学者冯淮南先生研究,当时这里百姓就根据自身感受,对地处凤阳、怀远、灵璧三县交界的小蚌埠之域,形象地用“灵璧无河(淮河),怀远无街(正街),凤阳无乡(乡村)”来概括它的地理区划特征(参见蚌埠日报2020年4月27日A5版)。

在这里,“灵璧无河,怀远无街”可理解为灵璧县管辖范围只抵达淮河北岸,邻县怀远虽然距小蚌埠正街很近、但此街市并非本县辖区,“凤阳无乡”则说明小蚌埠集市(正街是集市主要街道)属凤阳县主簿管理、周边乡村地域就不在其掌控范围了,而当时的集市与周边乡村很难说有明确的地域界限划分,这在管理上难免会出现“漏洞”,往往容易给另有他图者造成机会,祖廷恩事件中凤阳、灵璧两县官员先后介入,形成单独一县无法解决纠纷的僵局根源也在于此。

四、辛亥革命爆发与凤阳县驻蚌主簿退出历史舞台

通过以上对清代凤阳县主簿移驻蚌埠集后发生的祖廷恩事件探讨,可以看出,18世纪下半叶,蚌埠集形成了地跨淮河两岸的发展态势,为应对由此带来的治理难题,凤阳府作出了授权凤阳县主簿移驻蚌埠集的决策,暂时解决了凤阳、灵璧两县的争端,但也带来新的矛盾和后遗症,导致小蚌埠之域出现“一地两属”“事权不一”状况,同时这种治理模式的先天不足是,作为一县长官知县的“佐贰官”主簿本身法律赋予权力极为有限,特别是治安管理问题上更是如此。另外,由于在凤阳、灵璧两县之间地域问题没能从根本上得到解决,“界线不清”的现象一直存在,也导致小蚌埠之域在一定条件下对凤阳县的离心力逐渐加大、回归灵璧县治理的向心力与日俱增。

1911年(清宣统三年)10月辛亥武昌首义爆发,各省纷起响应,安徽各地也先后宣布光复,蚌埠、凤阳一带亦在11月间为淮上军攻占,驻守此地的清军将领杜清元率部投降(参见张南等著《简明安徽通史》,安徽人民出版社1994年版,第438页)。“皮之不存,毛将焉附”?随着清王朝统治的土崩瓦解,凤阳县驻蚌主簿也失去凭藉,只能黯然退出历史舞台。而由于凤阳县驻蚌主簿的不复存在,当时留给小蚌埠之域的出路只能是重返灵璧县治下——与凤阳县撇清了关系。

从那时起,这种状况又持续了36年,直至“民国”三十六年(1947年)蚌埠成为安徽省第一个建制市时,小蚌埠之域才正式脱离灵璧县地界,划入蚌埠市管辖范围,并成为当时市辖区之一(蚌埠市初建时,下辖东安、国庆、中山、西市、小蚌埠5个区,以后随着形势的发展,市辖区的名称、范围多有变化,直至2004年小蚌埠之域划归淮上区辖地)。也只因是到了1947年这个时间节点,自清代中期以来在民间普遍存在的淮河南北大、小蚌埠融为一地的企盼,才成为地域版图上真正意义的“实至名归”。

附:在前文《清代凤阳县主簿移驻蚌埠集始末》中,笔者依据《乾隆凤阳县志》《光绪凤阳县续志》,列举了历任凤阳县驻蚌主簿姓名、任职时间等,但仅截至光绪十二年(1886年);今依据《光绪凤阳府志》,将其后至光绪二十四年(1898年)任此职者列出:俞立诚,光绪十三年署任;张执中,江苏上元人,光绪十六年署任;祝古,河南固始人,光绪十七年署任;娄庆荣,上阴人,光绪十八年署任;李汝芳,河南人,光绪十九年署任;张秉纯,江苏清河人,光绪二十一年署任;陈玉峰,山东聊城增贡,光绪二十二年署任;熊天爵,河南人,光绪二十四年署任。(编辑 徐怀明)