走千走万不如淮河两岸。淮河,是中国东部的江河巨擘。她发源于河南省桐柏山脉,由西向东,流经河南、湖北、安徽、江苏四省,干流在江苏扬州三江营入长江,全长约1000公里,流域面积约27万平方公里。

淮河之势

从上古时代的大禹治水到千年前的黄河夺淮入海,从近代的水灾频仍到新中国的治淮工程,千百年来,淮河既曾带给我们无数难忘的记忆,亦润泽着一方沃土,滋养着无数生灵,承载着我们对幸福生活的真挚期盼。

淮河蚌埠段北岸治理工程

作为千里淮河第一大港,蚌埠因淮河而兴,因淮河而美,因淮河而发展,而伴随着“靓淮河”工程的不断深入,城市与河湖的关系得以重塑,“河湖清亲两岸绿”生态样板日趋成型,人与自然和谐共生的美好画卷正徐徐展开。

淮河蚌埠段南岸治理工程

因为热爱,所以执着。蚌埠,是安徽省委、省政府明确支持建设的淮河生态经济带和皖北地区中心城市。作为淮河生态经济带中心城市的主流媒体,我们有责任有义务,做好淮河文章,讲好淮河故事,带领大家更多地了解一条你可能知道,又可能知之不多的淮河,了解她的前世今生。让我们跟着水利专家一同溯源,揭开这条大河的神秘面纱……

请看

第一辑 漫话淮河

第一期 从“淮水”说起

一、淮河的坐标

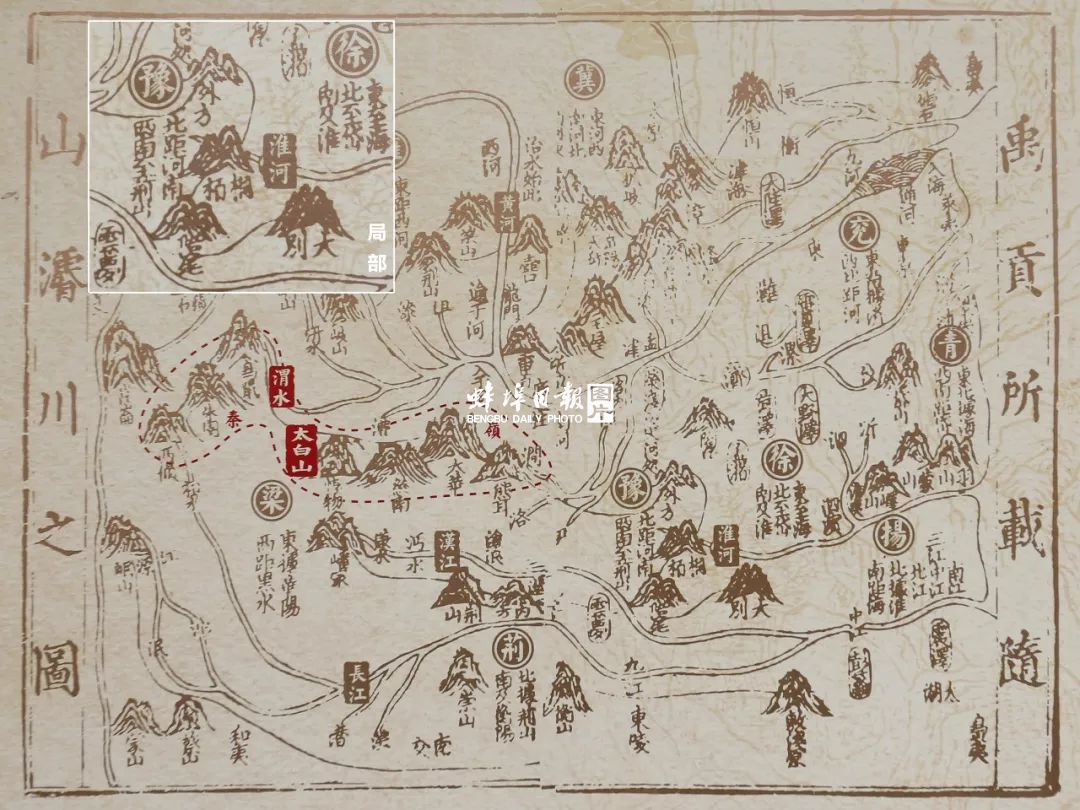

淮河流域简图

淮河位于中国东部,介于长江与黄河之间,源出桐柏,流经河南、湖北、安徽、江苏四省,加之历史上源自山东省的泗水、沂水、沭水汇入淮河,共同入海。一般来说,淮河流域涉及豫皖苏鲁四省,也包括湖北省小部分,也可称流域五省。

淮河流域,位于东经111°55’—121°25’北纬30°55’—36°36’,流域面积27万平方公里,西起嵩山、伏牛山(外方山)、桐柏山,南以大别山、江淮丘陵、通扬运河及如泰运河南堤与长江分界,东临黄海,北以邙山南麓、黄河南堤和泰山与沂蒙山为界。

淮河和秦岭(伏牛山脉)一线,构成了中国的地理分界线,以淮河为界线,河北为北方,河南则为南方。

二、淮河的古称

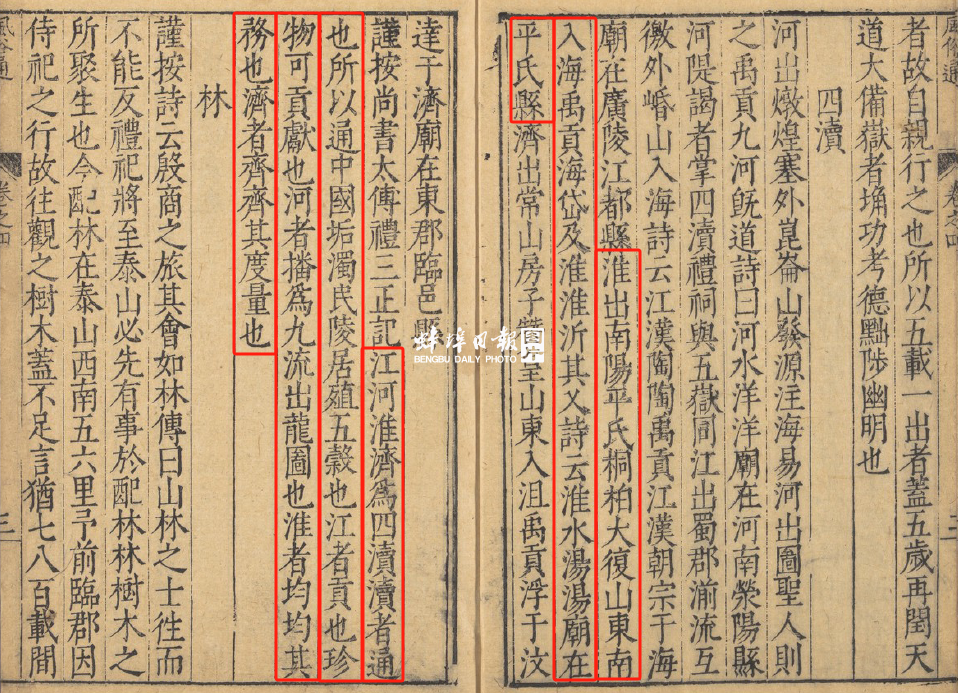

古籍关于“四渎”的记载

淮河,古称淮水,为我国古老的“四渎”之一。在我国古代,对四条独流入海的大河称为“四渎”,分别为江、河、淮、济,即后世的长江、黄河、淮河、济水,也是早期大禹治水的主要活动范围。

在中华文明的发展进程中,“四渎”中的每条河流,都有一种特殊的称谓,如黄河为中华民族的“母亲河”,长江是“生命河”,济水是“思源河”,淮河则被称为华夏的“风水河”,神话中有“盘古开天地,血为淮渎”的传说(三国时吴人徐整所著《五运历年记》)历史上的淮河,源出桐柏,东汇七十二山水,与泗水、沂水相会之后,独流入海,亦为大禹导淮之迹。

文献中的夏禹形象

在古人看来,江、淮、河、济被视为“四渎”,似乎与大禹治水,禹定九州,有更密切的关系。所谓“维禹浚川,九州攸宁;爰及宣防,决渎通沟。”(《史记·太史公自序》) “昔禹疏九江,决四渎。”(《史记·孝武本纪》卷十二)是也。

尽管淮水、济水在古时候是独流入海的大川,但是,两条河不幸先后被黄河夺道侵害,导致河道淤塞改变,济水被切断淤废,济水故道即成了今天的黄河下游;淮河下游入海出路也被淤塞,淮河水道只能改道入江。

三、古籍里的“四渎”

四渎,是东汉学者泰山太守应劭《风俗通·山泽》(第四卷),记有五岳四渎:“江淮河济为四渎。渎者,通也。所以通中国垢浊,民陵居,殖五谷也。江者贡,珍物可贡献也;河者播,为九流,出《龙图》也;淮者均,均其务也;济者齐,齐其度量也。”

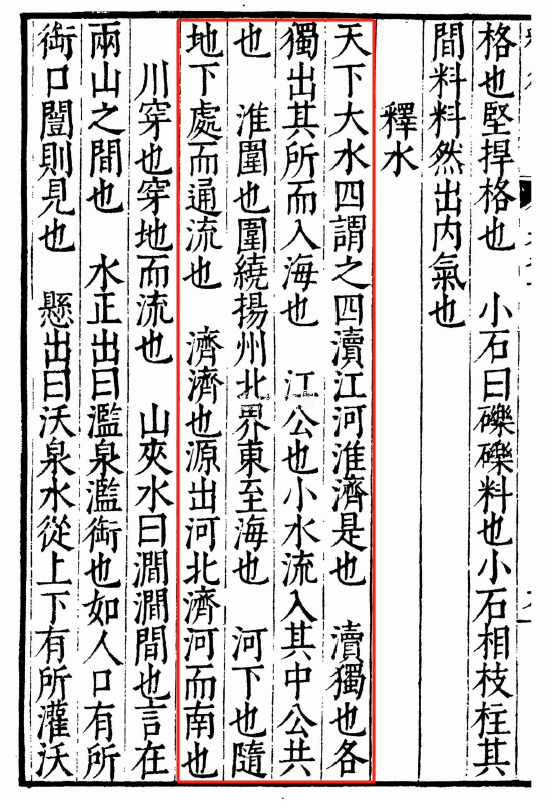

古籍关于“四渎”和淮水的介绍

东汉末年刘熙,有一部专门探求事物名源的作品,称为《释名》。《释名》是训解词义的书,是一部从语言声音的角度,来推求字义由来的著作。《释名》(卷第一)“释水”中也有四渎的记录:“天下大水四,谓之四渎,江河淮济是也。渎,独也,各独出其所,而入海也。江,公也,小水流入其中,公共也;淮,围也,围绕扬州北界,东至海也;河,下也,随地下处,而通流也;济,济也,源出河北济河,而南也。”

渎,通窦。窦,本义孔穴,引伸为水道口。

在古人看来,四大河流各有源头,从四个窦发源,各自流入大海,故谓之“渎”。

江淮河济为四条大河,视为四渎,似乎与大禹治水,禹定九州,更有密切的关系。

所谓“维禹浚川,九州攸宁;爰及宣防,决渎通沟。”(《史记·太史公自序》) “昔禹疏九江,决四渎。”(《史记·孝武本纪》卷十二)是也。

淮水、济水在古时候,是独流入海的大川,与江河并列。淮水、济水,先后被黄河夺道侵害,济水被切断淤废,济水故道即成了今天的黄河下游;淮河下游入海出路也被淤塞,淮河水道只能改道入江。

《穆天子传》曰:“河与江淮济三水为四渎。”

《尔雅·释水》曰:“江、河、淮、济为四渎。四渎者,发源注海者也。”

《纂要》云:“嵩,泰,衡,华,恒,谓之五岳;江、河、淮、济,谓之四渎;上、中、下,谓之三壤;山林,川泽,丘陵,坟衍,原隰,为五土。”

据《礼记·王制》,古代的天子祭天下名山大川(即五岳与四渎)。从唐代始,称大淮为东渎,大江为南渎,大河为西渎,大济为北渎。金、明等代袭之。

大江大河,古时还有被称为四渎八流,也为我国河流的总称。其中,八流分别指渭水、洛水、汉水、沔水、颍水、汝水、泗水、沂水,这其中淮河流域的水道占其一半。四渎八流的发源地都是有灵气的名山,地理位置靠近中原,又处在当时经济较为发达的地区。而在《吕氏春秋》中,还有四渎六川之说。何谓六川?“河水、赤水、辽水、黑水、江水、淮水,此六川也”。这六川,实际上已含有四渎,济水在传说的大禹治水时代,已经被黄河切成南北两段,南段消失,故此不提。

《史记·殷本纪》曰:“古禹皋陶久劳于外,民乃安。东为江,北为河,南为淮,西为济。四渎已候,万民乃居”。

各家学说,各有说法,尽管相互之间有些许矛盾之处,总体仍可供参阅之用。

禹贡所载随山浚川之图

四、古人眼里的淮河

淮河是怎样的河,一起看看古书里怎么说?

《周官》曰:青州,其川淮泗。

《周礼》曰:橘逾淮而北化为枳,此地气然也。

《楚辞》曰:潜周鼎于江淮兮。王逸注曰:言藏九鼎于江淮之中。

《尚书》曰:导淮自桐柏,东会于泗沂,入于海,是也。

《史记》曰:淮出胎簪山。

《汉书》曰:平氏,桐柏大复山东南,淮水所出。

《孟子》曰:禹排淮泗,而注诸江。

《尔雅》曰:淮为浒。然淮水与醴水同源俱导,西流为醴,东流为淮。潜流地下,三十许里,东出桐柏之大复山南,谓之阳口。

《禹贡》曰:淮溯其乂。孔安国注曰:淮夷二水出蠙珠及美鱼。

《晋书》曰:永嘉三年,淮濮水竭。

《山海经》曰:淮水出余山,余山在朝阳东,义乡西。郭璞注曰:今淮水出义阳平氏县桐柏山,东北经汝南、淮南、谯国、沛国、下邳,经淮阴县入海也。

《水经》曰:平阿县有当涂山,淮出于荆山之左,当涂之右,奔二山之间而扬涛北注也。

《水经注》曰:淮水出南阳平氏县胎簪山,东北过桐柏山。

《毛诗》曰:鼓钟伐鼛,淮有三洲。《统一志》曰:桐柏山,淮水出其下。

《桐柏志》曰:淮,始于大复,潜流地中,见于阳口。

《释名》云:淮,围也。围绕扬州北界,东至海也。

《风俗通义》云:南阳平氏县,桐柏大复山,在东南淮水所出也。淮者,均,均其务也。《春秋·说题辞》云:淮者,均其势也。

古籍记载,大体上一是说淮水的所出、所归及走势,二是说淮水的范围及其物产所出,三是特殊地理地形与事件。唯有《风俗通》之淮者均,均其务。而《春秋·说题辞》之淮者,均其势也。

五、如何理解“淮者,均其势也”

何为均?何为势?

均,均匀,使相等。

细细理解,不难发现淮河位于是南北地理相均之处,即其事务则是以淮河为界划分南方北方,如饮食方面南稻北麦,交通方面南船北马,民俗方面南蛮北侉等。

势,即形势。

中国南北分界线雕塑

其一,天下形势,常以淮河为界划分区界国界,如禹分九州之时,淮河以南为扬州,淮河以北则为徐州、豫州,司马迁以淮河为线,划分三楚,北为西楚,南为南楚。三国魏与蜀吴成鼎足之势,占据淮河则有半分天下之意。东晋和前秦对峙时期,自淮以北,化成虏庭。在魏晋南北朝的南北对峙中,以江淮为要害之地,置兵据守,地位重要。五代十国时期,淮河具有特殊意义,成为五代和南方诸国的重要界限。淮河作为长江的屏蔽,对历史上南方割据政权具有重要意义。南宋初,宋金以淮河为界,淮者,江之蔽也,弃淮不守,是谓唇亡齿寒也。历史上南北割据政权,大多以淮河而不是以长江为界。这种现象表明,淮河在分裂时期对割据政权的军事力量对峙、平衡中具有特殊的作用。

其二,淮河南北气候的不同,奠定了南北自然地理基础的差异,建立在这一基础上的农作类型也就不同,同时为南北人文差异提供了物质条件,所谓“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”。就水文气象分界而言,淮河与纬线接近于平行,淮河南北气候的差异必然会成为其作为水文分界的一个主要内容,以淮河为界年均降雨量800毫米,以南明显大于800毫米,而以北则多小于800毫米。

其三,淮河在四渎中,以其突出的自然标识和特征,使其最具资格成为南北分界线,而现代的秦岭-淮河一线,则已被科学地划分为南北气候过渡带。从这一点看,汉代的《春秋·说题辞》提出的“淮者,均其势也”,其定义与远见已跨越了近两千年时间,其表达则是对淮河的精彩判断和结论,在四渎之中,独有无双。

淮者,均也,均其务,更均其势也。

这也许是对淮河比较恰当的阐释。

下一期,《“淮”字,怎么解?》

5月4日,敬请期待…

来源:蚌埠日报社

策划:朱素贤 特约撰稿/古籍图片收集提供:中国水利学会水利史与水利遗产专业委员会会员、水利部淮河水利委员会防御处原一级调研员 吴旭

淮河今照特约拍摄:安徽省(水利部淮委)水利科学研究院 原院长/正高级工程师 崔德密

编辑:徐捷