文/丁昌明

1895年2月11日夜,当北洋水师提督丁汝昌得报,前来救援的陈凤楼马队本已赶到潍坊,旋又被调往天津的消息后,他彻底绝望了——原指望这支机动力极强的陆上援兵能迅速赶到以救刘公岛上军民于水火。现在,这最后的希望也如泡沫般地破灭了。

此前,日寇在旅顺进行惨无人道的大屠杀的消息已在岛上引起人心的恐慌。对生命和气节之间的关系有着与中华文化不一样理解的北洋海军中的洋员,撺掇一些意志薄弱者,他们聚众喧嚣,要求提督“放其生路”,有的兵痞甚至“露刃而胁”。丁根据从朝旨到“山东战区”陆军运动的态势,估计各路救援最迟能于正月十七(2月11日)抵达,便许诺以此日为给他们答复的最后期限。可是,现实情况是,他和他的一岛军民被朝廷和国家抛弃了。

他不能不兑现他原先许下的诺言。这不仅是洋员们口中“尊重生命”的问题,更重要的是,他要为国家和民族保留几十年自福州船政以来好不容易培养出来海军人才的“余烬”。

但是,他自己不能屈服,也不能让此事在自己还活着的时候发生。他说:“我知势必如此,然我决不能坐睹此事”“余决不弃报国大义,今唯一死以尽臣职。”他愿意以自己一人之死,换取数千人之生还。于是他端起生鸦片,一口饮下,至翌日晨殒命……

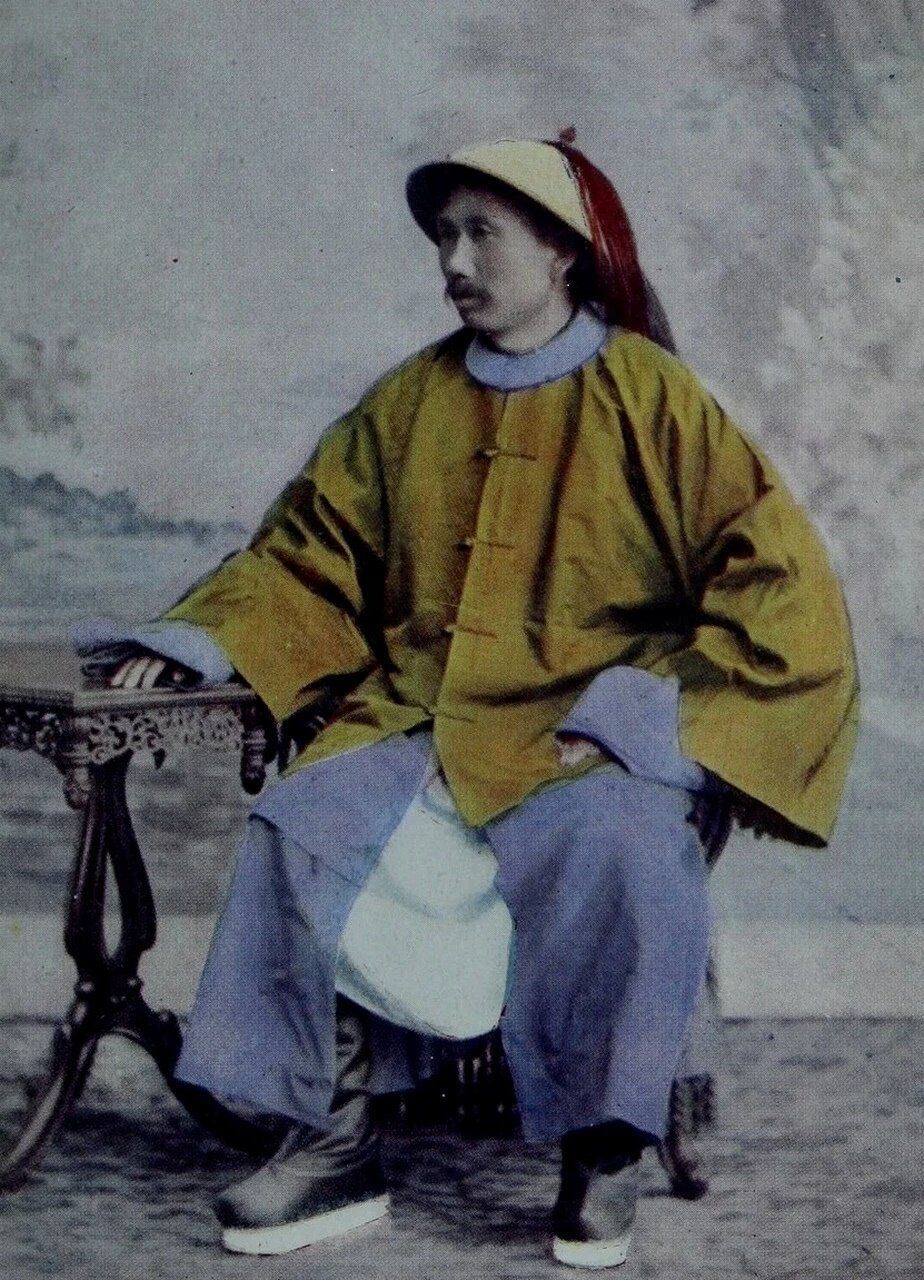

丁汝昌(资料图片)

丁汝昌(资料图片)

关于他生命最后的时刻,庐江《丁氏宗谱》载:“丁先达,字禹廷,生于……,卒于光绪二十一年正月十八日辰时初。”正月十八,即130年前的2月12日。辰时初,即晨七时许。(之所以搬出家谱这一权威记载,是由于近日有网文将事主弥留的时间延长到一昼夜,本文特此澄清。)

丁汝昌气绝后,洋员“郝威伪托丁提督名义作降书并亲自拟稿。译作中文,并钤提督印。”然后由广丙舰管带程璧光携此书至日舰停泊处洽降。

就这样,随着中国第一位近代海军司令的殒命,中国第一支近代意义上的海军舰队也走到了尽头。

丁汝昌在绝望的情势下,选择了死,而拒绝投降,向敌方显示了中国军人的气节和尊严;他以一身之死,承担了这支舰队战败的全部责任;他又以自己的宁死不降,使他的部下免除了因放弃抵抗而可能受到的惩处。——这一切,都符合东方传统的忠勇文化的审美标准;他以一人之残躯,换来了千万军民生的希望,——而这又被解读为符合西方文化里“尊重人的生命权”的审美要求。

时刻关注着这场撼动东亚地缘格局的战争的西方媒体如此评价丁的表现:“他一人之死,换来了数千人生的希望……死的代价换来数千人的生命。人性的逻辑,让历史再现丁汝昌受人仰慕的一面。”(纽约时报)从这个意义上来说,丁汝昌虽败犹荣、虽死犹荣。他死得其所、死有所值。

丁汝昌是我国特定历史环境下的一个特定的历史人物。

他,出身贫微,后来却成为国之股肱;他,一介农夫,可凭着自身的天赋和努力,成为中国历史上的一代名将;他,近乎文盲,可一生勤奋好学,写得一手好字,“上马平胡虏,下马草京章”;他,诞生于封闭的黄土地上,却有幸面对四海风云,足迹遍至几大洋,具备了纵横世界棋枰、放眼全球的眼光;他,先为了生存而从军,后效忠于朝廷,由阶级抗争上升到抵抗外侮的民族大义;他,忠厚明理于同仁亲友之间,委曲求全于末世官场;最后以为了保全更多人的生命而一死来殉国。

丁汝昌恰逢中国几千年封建社会的末期和清朝268年历史的末期。笔者曾将这一“双末”时期产生的一切社会效应称之为“双重谷底效应”。那么丁,就是这个双重谷底效应下的末路英雄。

他又恰逢处于清朝风雨飘零、摇摇欲坠的晚清时期,在这种大势已去的大背景下,任何个人的作为也不能挽大厦之将倾。丁汝昌如此,林、曾、李、左们又难道不如此?所以,他们又是那个时代的“生于末世运偏消”的悲剧英雄。

谨以此文祭奠和纪念先祖。并赋诗一首来告慰这位爱国者:

丁公壮节贯长空,

甲午波谲血染红。

铁舰沉波心未死,

忠魂绕阙志无穷。

忍看倭寇犹施虐,

恨不沙场再挽弓。

千古英名留史册,

丹心一片照苍穹。

(作者丁昌明,现名汤建伟,丁汝昌五世孙,退休于蚌埠一中。)