编者按:

为深入挖掘我市丰富的红色资源,弘扬爱国主义精神,同时展现乡村振兴与生态开发的丰硕成果,本报特别推出“你所不知道的蚌埠·看见红与绿”栏目,探寻鲜为人知的红色故事,感受革命精神的时代传承;领略乡村振兴的崭新面貌,见证生态保护的美丽画卷。让我们一同走进蚌埠的“红”与“绿”,发现这座城市的深厚底蕴与无限活力。

蚌报融媒体记者 谢勋章 实习生 高钰松文/图

在怀远、宿州、濉溪三地交界的怀远县双桥集镇,坐落着一个承载着厚重革命历史的村落——杨集村。这里不仅是中共宿怀县委旧址所在地,更流传着彭雪枫将军的革命故事、革命战士的英勇事迹。同样值得一提的还有日渐成熟的现代农业,“农文旅”融合发展的热烈乡村气息正扑面而来。

传承革命精神的红色印记

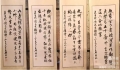

近日,记者探访了历史悠久的杨集老街,其中最为瞩目的红色地标当属中共宿怀县委旧址纪念馆。这座建筑群以灰瓦覆盖,白墙映衬,经过精心复原的18间房屋,总面积达1200多平方米。此处原为一座地主宅邸,1945年,成为中共宿怀县委的办公所在地。

昔日,中共宿怀县委的主要领导者如汪冰石、郑淮舟、崔剑晓等人均在此地运筹帷幄,不仅见证了淮海战役蚌西北阻击战等重大历史决策的酝酿与实施,更引领着宿怀人民迈向了解放与新生。时至今日,尽管旧址内的被褥、床榻等物件已略显陈旧,但那份沉淀的历史庄严与神圣感依然扑面而来,令人油然而生敬意。

如今,历经风雨洗礼的建筑群,静静地伫立在村中,仿佛一位沉默的守护者,见证着革命的烽火和时代的变迁,已然成为后人追思革命先烈、传承革命精神的圣地。

流淌在血脉中的红色记忆

在这片土地上,留下了太多让人或赞叹或泪目的故事。 在县委旧址内,单独有一间供村民居住房屋,该村民是一位平凡而又传奇的女性-胡国华。在杨集村的历史长河中,她的名字因一段传奇而被后人铭记。胡国华,濉溪县罗集人,19岁嫁到杨集村,丈夫苏良臣,该村贫苦农民,两人婚后在街头卖烧饼度日,因丈夫姓苏的缘故,村民们也尊其为苏老妈。胡国华心地善良,性格刚烈,快人快语,对国民党当局苛捐杂税、腐败堕落深恶痛绝,曾多次联合乡邻抗缴国民党政府钱粮税收。

1941年“皖南事变“后,国民党围攻驻守龙亢的彭雪枫部新四军第四师。为避免内战,彭雪枫部东撤前驻扎杨集,经地下党人冯新仁推荐,彭雪枫拜访胡国华,并请她帮助新四军办三件事:一是买枪支弹药;二是买骡马买西药;三是帮助新四军过洋路(津浦铁路)。胡国华机智勇敢,多方奔走,顺利完成任务。彭雪枫离开杨集前,亲手赠给胡国华、苏良臣夫妇一把大战刀。1944年11月,新四军进军淮上,建立宿怀县抗日根据地,胡国华成为宿怀县委、县民主政府编外秘密情报员、通讯员,经常冒着生命危险为县委政府和县武装大队侦察敌情、传送情报、保管物资,还以姐妹相称掩护宿怀县胡友琴等女干部,走村串户开展工作。新中国诞生后,她从不居功自傲,在农村过着平平淡淡生活,直至1984年病逝。

中共宿怀县委旧址纪念馆后门原先还矗立着一座无名之墓,学生们每年都会前来祭扫,然而对于长眠于此的革命先辈的身份却一无所知。“这一谜团直到烈士的孙辈前来祭奠时才得以解开。”杨集村党总支部书记王军介绍,从烈士家属的口中得知,烈士名叫倪道法,原籍山东滕州市,曾在安徽、河南等地参与过多场战役,最终在怀远朱集的战斗中英勇牺牲,年仅22岁,生命永远定格在了那个灿烂的青春年华。“当年,驻扎杨集村的部队在这一带参与了多场关键战役,约有700多名革命战士先后不幸牺牲。”王军说,部分牺牲的战士就被安葬在纪念馆的周围。

华东野战军司令员陈毅曾深情地说:“淮海战役的胜利,是人民群众用小车推出来的。”值得一提的是,杨集村村民也推着自己的小车、拆下门板当担架支援淮海战役前线,先后有7人在这场战役中献身。

“农文旅”融合发展的和谐乐章

眼下的杨集村正积极探索红色旅游与乡村振兴的融合发展之路,游客们来到这里,既可以亲身感受那段烽火连天的岁月,聆听革命先烈的英勇事迹,也可以体验到地道的乡村生活。

目前,杨集村依托丰富的红色文化资源,发展红色旅游,既传承了历史,又带动了当地经济发展,实现了社会效益与经济效益的双丰收。为丰富游客的乡村旅游体验,杨集村着力发展特色生态采摘园。冬春之交,草莓大棚里,市民可亲自采摘这些无污染的绿色水果,可乘兴而来,满载而归。

到了夏天,特别值得一提的该村的特色水果——“满口香”阳光玫瑰葡萄。此外,该村还计划积极开办“农家乐”和特色民宿,“一站式玩乐购”的体验正逐步成型。特色产业还带动了当地就业,为20余名村民提供了就业岗位,让杨集村焕发出了新的生机与活力。

如今,杨集村红色文化的传承与现代乡村生活的繁荣交相辉映,共同谱写着一曲动人的乡村振兴之歌。随着“农文旅”融合发展的不断深入,这个曾经承载着厚重革命历史的村落,正以崭新的面貌展现在世人面前。