蚌埠发布客户端讯(融媒体记者 何沛)当厚度仅0.3毫米的玻璃上浮现出6首诗词,蚌埠非遗杨氏微雕传承人杨洋让传承千年的微雕技艺突破物理极限,在方寸间上演了一场“传统技艺+科技创新”的奇景。3月12日——3月16日,这项融合技术成果在蚌埠市民间文艺家协会展馆首次公开展示。

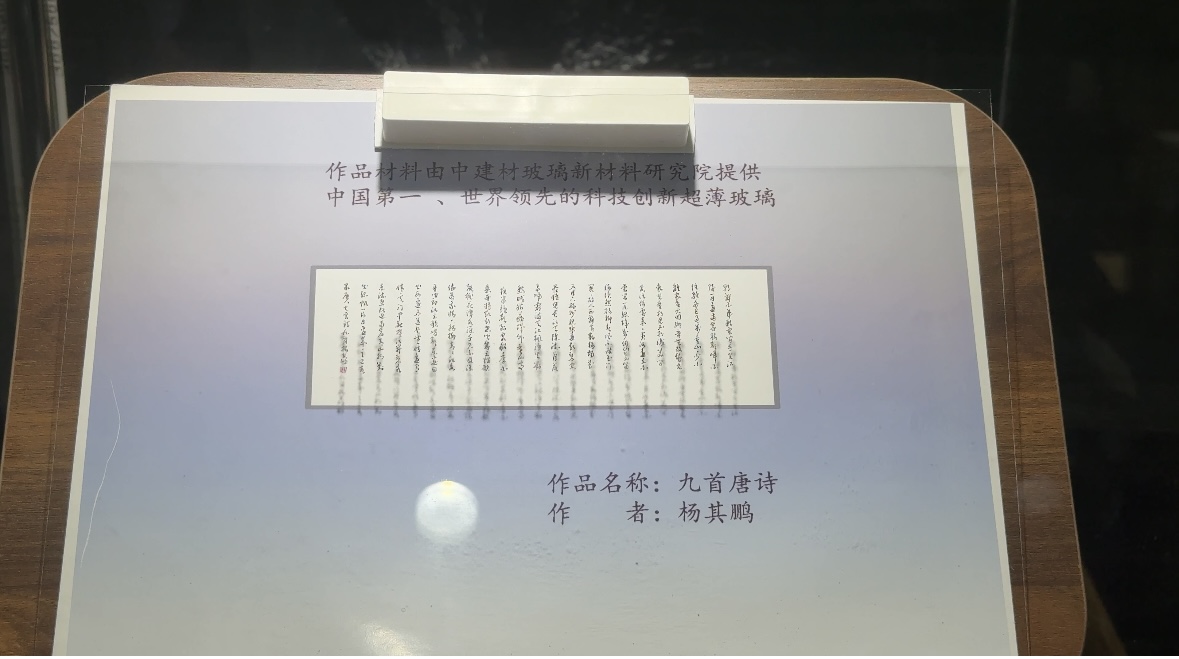

3月14日,记者走进展馆,馆内正在展出“杨氏微雕百年传承艺术展”。两张薄似蝉翼、尺寸在18厘米×10厘米左右的玻璃陈列在显著位置,一张玻璃上刻着9首唐诗,另一张则刻着6首不同朝代诗人描写涂山的诗词,在光线的映照下,散发着独特的艺术魅力。很多人围观赞叹:“这是传统技艺与现代科技的融合,为非遗传承与创新发展提供了宝贵经验。”“如果杜甫知道有一天的他的诗能刻进透光的玻璃,定会写出‘窗含科技千秋雪’的新句。”

“此次举办的‘杨氏微雕百年艺术展’展出了500余件作品,材质主要以玉石为主。目前,还没有人手工用玻璃材质制作微雕。今年年初,我和父亲杨其鹏创新性地将蚌埠本土传统技艺与科技创新融合,首次尝试用玻璃进行微雕创作。”杨洋告诉记者。

微雕自古以“精微”著称,明代《核舟记》中“通计一舟,为人五,为窗八”的记载至今令人惊叹。其实在多年前,杨洋就在思考如何让微雕在不同的材质上焕发生机。然而,当她将目光锁定玻璃材质上复刻唐诗时,传统技法遭遇挑战——钨钢刻刀施力过重便导致玻璃崩裂或者滑刀。杨洋和杨其鹏试验了多种玻璃材质,成品率仍不足5%。

转机出现今年,中建材玻璃新材料研究院研发的科技创新超薄玻璃,让微雕承载体抗压强度提升至传统玉石材料的数倍,让手工刀刻成为可能。

“我们从院方提供玻璃厚度为0.6毫米、0.4毫米、0.3毫米,一点点地往下尝试。当一根发丝粗细的刻刀尖触碰到0.3毫米厚度的玻璃表面,呼吸声仿佛被无限放大。”经过多次的失败,最终杨洋和父亲杨其鹏在0.3毫米超博玻璃上成功完成作品。

“厚度挑战只是起点,未来要让蚌埠的玻璃微雕从展柜走进千家万户。”0.3毫米玻璃微雕的启示正在杨洋心中发酵:让它重新参与社会价值的创造,将来可能摇身一变从展品成为饰品、摆件、把玩件等。当传统技艺与现代科技形成“共生进化”,文化传承便拥有了自我造血的生命力。