颂淮水

渺渺孤城白水环,舳舻人语夕霏间。

林梢一抹青如画,应是淮流转处山。

——《淮上即事》·宋·秦观

一个无憾的响晴天,我和家人与往常一样,来到坝子上散步。

踏着晨光踱上淮河大坝,举目望去,两岸是黛绿掩蔽的山,两岸青山如黛,不似北方山峦那般横刀劈斧,皴法刚正,也不似南岭那般秀媚纤巧,倒像是淮水用千万年的柔情,以雨点为墨,慢慢晕染出的一匹碧绿香云纱。千万年里烈火和流水共同执笔作画,才得以献与天地。这些山峦的轮廓柔和得恰到好处,仿佛被流水经年累月地抚摸过,连棱角都变得温润起来。

灰瓦鳞鳞的屋顶点缀其间,像是一条亮丽的腰带。山坳处,天光特意裂开一道缝隙,捧出一轮金灿灿的日轮,那光芒斜斜地穿过薄雾,在河面上洒下细碎的金箔。恍惚间,竟觉得是山神垂眸,含笑迎候着它的子民。晨风拂过,带来格桑花淡淡的香气。这些来自高原的精灵,在淮河畔找到了新的家园,红白粉紫,开得恣意而烂漫。它们纤细的腰肢在风中轻轻摇曳,却始终挺直了脊梁,不肯轻易折腰。这倔强的姿态,倒与淮河两岸的人们有几分神似。

我曾经游历过许多江南水乡。那里有精巧的石拱桥,桥身上雕刻着繁复的花纹;有白墙黛瓦的枕水人家,推窗便能掬一捧清冽的河水;有蜿蜒如蛇的河道,在粉墙黛瓦间穿行游走,楼板下终日响着潺潺的水声。我的家乡也在山水之间,只是少了几分江南的奇丽,多了几分中原的浑朴;少了几分险峻肃穆,多了几分畅达平稳。

淮水它不曾摆出太过张扬堂皇的场面,它不像黄河那般挟泥带沙、气势磅礴,也不似长江那样烟波浩渺、气象万千。它只是安静地流淌着,像一位宽厚的长者,用慈祥的目光注视着两岸的沧桑变迁,它的历史总与我们两岸的人民共同沉浮。悠长又宽广的淮河,它的路程和风貌都显得平实而耐久,它是一种可以容纳万物的存在。然而,这种存在并不是它与生俱来的,千百年来,生活在这里的人们以智慧和汗水,与自然进行着一场温柔的博弈。我们的祖先选择了这片土地,也坚定地改造着这片土地。他们修建堤坝,疏浚河道,在无数次失败与尝试中,终于找到了与自然相处的最佳方式——不是对抗,而是共生;不是征服,而是顺应。

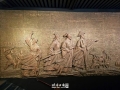

中国是世界上河流最多的国家之一,纵横交错的水系如同大地的血脉。然而,这片广袤的土地也饱受水旱之苦。翻开史书,几乎每一页都能找到关于治水的记载。大禹凿龙门,通大夏,李冰父子修筑都江堰,潘季驯提出束水攻沙……千年治水史,就是一部华夏文明与江河对话的史诗。

千年历史,华夏文明在与大江大河的博弈之中,下了一盘名为“水利建设”棋局。落棋无悔,这是一场没有硝烟的战争,一代代水利人前赴后继,国家制定宏伟蓝图,工程师们彻夜绘制图纸,建筑工人们在烈日下挥汗如雨,两岸百姓积极配合搬迁。在九百六十万平方公里的土地上,中国人治水的身影无处不在。

这些巍然矗立的水利工程,它们如同十万个“勇士”守护着江河安澜,巍然坐镇在群山之间、江河之上。“一夫当关,万夫莫开”的大坝,它们是中国流淌在土地上的血脉,它细细渗透,节节延伸,它们或如巨臂般拦住滔滔洪水,或似聚宝盆般蓄起甘霖,在干旱时节滋润干渴的土地。但最令人动容的是,我们终于明白:治水不是要驯服自然,而是要读懂水的语言,顺应水的脾性,在尊重规律的基础上谋求发展。

暮色渐浓时,河畔的景致愈发迷人。草地平坦,树影婆娑。常有几位老人满脸宁静地坐在那里看着过往船只,年轻的父母带着孩童在杉树林间搭起帐篷,孩子们的笑声惊起了枝头的雀鸟。憨厚的水牛慢悠悠地踱步在格桑花海中,偶尔发出满足的哞叫。

叠青泻翠,白云浮玉。光摇动片片烟霞。淮水依旧不疾不徐地流淌着,水面泛着拖逶细碎的流光。凭栏远眺,水天相接处烟波浩渺,现代水利工程的雄姿与自然山水相得益彰。我突然明白,这条河流教会我们的,不仅是治水之术,更是一种生存的智慧——强大而不失谦卑,有锐气但并不偏激,那是流水诉说的圆润而不腻耳的音响,回荡在广袤大地上的永恒启示。

风吹过河面,轻轻地、隐隐的,却那么声声入耳,滋润人心。(陈禹晗)