苗沛霖部与清军大小蚌埠攻防战

辛 建 文/图

19世纪50至60年代,安徽淮北地区出现了一个拥兵自重、割据一方,纵横捭阖于太平天国、捻军与清廷之间,“名震两淮”的地方实力派人物,他就是被史家称之为“中国近代史上第一个军阀”的苗沛霖;而在同治二年(1863)其与清廷反目为仇的作战中,位于淮河南北两岸的蚌埠集(当时南岸部分称“大蚌埠”,北岸称“小蚌埠”)也成为必争之地,双方水陆之师在此激战达200余天,使当地生灵涂炭,社会生态遭到破坏。本文依据档案史料,对苗沛霖所部与清军在大、小蚌埠的攻防战经过及影响进行探讨。

晚清枭雄苗沛霖

晚清枭雄苗沛霖

一、晚清苗沛霖势力的崛起

苗沛霖,字雨三,安徽凤台人,出生于清代嘉庆年间,世为农,兼为人佣耕。他“少负意气”,“倜傥有大志”,不甘安命居贫,“年三十而补弟子员”,继续“习贫攻苦”,取得秀才功名。咸丰三年(1853),太平天国定都金陵后举兵北伐,皖北捻军纷起响应,欲为乱世英雄的苗沛霖投笔而起,以“筑寨”“积粟”“治兵”号召乡里,但无人响应,直至咸丰六年(1856),始与怀远邹兆元、同里徐立壮纠众结盟,打起“御捻”旗号,初步形成自己的势力。

咸丰七年(1857),在皖督师的清钦差大臣胜保对其进行招抚,苗沛霖应之,此后“藉受抚之名,行谋叛之实”,所部苗家军以“团练”为名,在皖、豫两省积极配合清军“剿捻”的同时,暗中继续扩充势力并急剧膨胀,成为“南通光、汝,西薄归、陈,东逾州来,北尽黄河之浒,连圩数千,众数十万,讼狱大小皆口决,县令守符玺而已”的可以左右时局的强大武力集团([清]张瑞墀:《两淮戡乱记•苗逆叛迹本末》)。

苗沛霖集团羽毛丰满,遂走上与清廷分庭抗礼道路。咸丰十年(1860)秋,苗沛霖乘英、法联军攻下北京、清咸丰帝逃奔热河之机,“僭称河北天顺王”([清]赵烈文:《能静居日记》)。从咸丰十一年(1861)至同治二年(1863),苗沛霖集团先后发动了三次抗清高潮(参见池子华:《苗沛霖传》,安徽人民出版社1999年版,第163页)。而苗部与清军大、小蚌埠攻防战,即发生在同治二年(1863)其第三次抗清高潮时期。

二、苗沛霖部进袭蚌埠、怀远与清军的应对部署

同治二年(1863)二月,捻军盟主张乐行集众20余万与清军僧格林沁部、已倒戈降清的苗沛霖集团展开雉河集(今涡阳县境)大战,结果全军尽殁,张乐行突围出走被擒。狡兔死,走狗烹。张乐行前期捻军覆灭,加上在皖的陈玉成部太平军败亡和苗沛霖在清廷的靠山胜保被褫职逮问,使苗“顿失所望,举止失措”,感到大祸将临,危不自安;而僧格林沁与署理安徽巡抚唐训方在张乐行败亡后“札令苗沛霖将(团)练归农” (《钦定剿平捻匪方略》第180卷,僧格林沁、唐训方奏折,以下简称《方略》),即督令苗家军兵员就地解散、卸甲归田,这对苗沛霖来说更属釜底抽薪之举了。

不甘坐以待毙的苗沛霖决心孤注一掷。是年三月十五日(公历5月2日),苗沛霖趁僧格林沁统领所部驰赴山东攻剿宋景诗黑旗军、“皖省空虚”之机,传集各旗旗主、各营营主齐到下蔡(今凤台县境)“共议归农”,实则“定议复叛”,再掀大规模抗清运动。之后,苗沛霖先发制人、“四路举事”:首先派兵袭攻“势居要害”的蚌埠、占据“滨淮要区”怀远县城,“并分党进逼蒙城,围攻寿州”(《方略》第185卷,唐训方奏折),与清军在淮河流域展开了新一轮激烈争战。

当时指挥调度在皖清军与苗沛霖集团作战的统领,主要是驻扎在蚌埠以东数十公里临淮关的安徽巡抚唐训方。其针对苗部的作战总体部署为:一方面调集在皖北的各路兵马进行堵剿,另一方面上奏朝廷“饬令僧格林沁移师南下,会合皖军四面兜剿,以期永除巨患” (《方略》第185卷,唐训方奏折);具体在淮河南北大、小蚌埠,则以总兵张得胜、普承尧率水陆之师分别在两蚌埠筑垒扎营“进图怀远,以牵贼势”(《方略》第186卷,唐训方奏折)。鉴于苗沛霖“在怀远夹河筑垒,势非水陆并进不能制胜”,清廷在得到有关奏报后,即饬令两江总督曾国藩对攻苗事宜“随时与唐训方妥筹办理”,并增调在江苏的黄翼升等部水师、在皖南的何绍彩陆队四营“驰赴皖北,归唐训方调遣”,以厚集剿苗兵力(《方略》第191卷,清廷谕旨)。

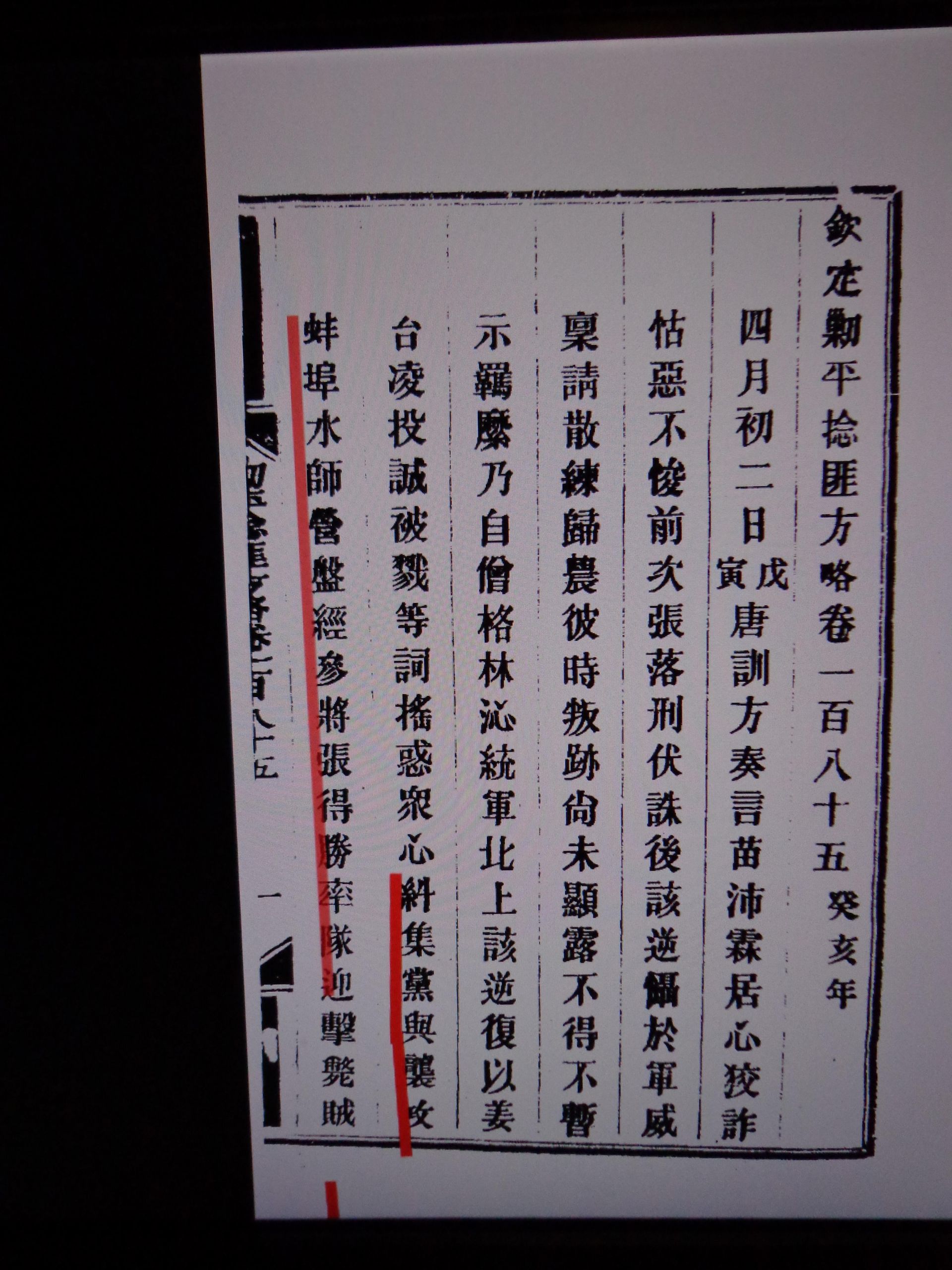

时任安徽巡抚唐训方关于苗沛霖“定议复叛”后首先攻袭蚌埠水师营盘的奏折

时任安徽巡抚唐训方关于苗沛霖“定议复叛”后首先攻袭蚌埠水师营盘的奏折

三、苗沛霖部与清军大小蚌埠攻防战(上)

同治二年三月十六日(公历1863年5月3日),苗沛霖在下蔡会议结束后,即派其亲信张士瑞率众首先袭攻位于蚌埠的清军水师营盘,清军将领张得胜率队迎击,毙伤苗部多人,击退其首次攻势(《方略》第185卷,唐训方奏折,见图2)。以此为标志,苗沛霖部与清军大、小蚌埠攻防战正式拉开帷幕。

从三月至六月间,苗沛霖部与清军在蚌埠、怀远间淮河南岸涂山脚下之李家嘴、上洪、下洪与北岸黑窑、林家圩及涡河口一带进行反复拉锯战,双方互有胜负。

六月十八日,苗部张士瑞率众2000余人连夜从李家嘴东进至大蚌埠筑垒扎营掳船,与清军张得胜等部对垒。次日,唐训方派陈松等“各带队伍约张得胜上下夹攻”张士瑞部。六月二十二日拂晓,陈松、张得胜两部“齐至大蚌埠”,与张士瑞部展开激战,苗部水师死伤多人,余众“弃舟而逃”,但其陆路仍依仗所筑营垒“负隅如故”,双方在淮河南岸大蚌埠相持(《方略》第193卷,唐训方奏折)。

七月初五日,苗沛霖自蒙城亲率部众2万余人在淮河北岸黑窑一带“抢筑营垒”,清军将领普承尧自南岸派队渡河迎战(《方略》第194卷,唐训方奏折)。次日,唐训方增派驻临淮关之游击何有能等“督队驰赴前敌”,行至小蚌埠,与张得胜联合攻击苗部在当地河沿新筑营垒(共30余座),何、张两部“前敌各营为夹攻势,连环轰击,自辰至酉始填濠越墙而入,连踏三垒”,击毙苗部1500余人(《方略》第194卷,唐训方奏折)。之后,双方亦在淮河北岸小蚌埠对峙。

七月初八日至十三日,清军为保障淮河粮道畅通,与苗沛霖部展开宋家滩争夺战。宋家滩,位于淮河南岸大蚌埠席家沟以西,系淮河泥沙长期冲积而成的一处河洲(以明朝时怀远县农民宋仆到此落户垦种而得名,该河洲今已与南岸陆地相连),为控扼淮河之要地。战前,清军即在此处筑有营垒,派兵防守。七月初八日夜,从怀远开来的苗部突袭该地,将守军驱离,并在此“连营六座,直抵河岸,连日文报、军粮尽为阻绝”(《方略》第194卷,唐训方奏折)。唐训方闻讯后,急调由曾国藩派来增援、甫抵临淮关的何绍彩部陆队2000余人与水师王吉、丁泗滨部炮船百余只,水陆并进,向宋家滩发起反攻。七月十二日,清军行至小蚌埠时遭到苗部拦截,双方水陆之师激战多时,互有损伤,尤以清军遭苗部在淮河两岸所设火炮轰击伤亡惨重。七月十三日,何绍彩、丁泗滨等部越过小蚌埠溯淮西上,向宋家滩展开“会合夹击”,苗部据垒顽抗,双方苦战多时,其中丁泗滨水师“攻夺宋家滩炮划数十只”,但何绍彩陆队“河洲一垒未破,前敌粮运仍为贼阻”(《方略》第196卷,曾国藩奏折)。清军何、丁等部被迫撤回沫河口、蚌埠一带。

七月十五日,由江苏进援的黄开榜统带水师炮船百只到达临淮关,唐训方当即派其率船50只装载米面溯淮运送怀远、蚌埠间前敌各营,在蚌埠一带又遭拦击。苗沛霖部在河流狭窄处沙洲“横施铁锁木桩,而以枪炮伺击”,黄开榜水师进抵后“断锁拔桩,舍命冲突”,在付出重大伤亡和船只损失后,冲过封锁,勉强将粮食送达前敌各营;之后,苗部进一步加强淮河航道封锁,“连日于淮河两岸增垒八十余座,又以船填塞砖石或沉或浮,复于桅上重施铁锁横截河道”,清军虽昼夜苦攻,但收效甚微,“前敌运道竟无一线可通”(《方略》第195卷,唐训方奏折)。

面对怀远蚌埠间清军后路被截、粮运梗塞状况,唐训方不得不将在这一带作战的普承尧、张得胜等水陆各军撤退至临淮关附近,苗部乘势完全控制大、小蚌埠并进据长淮卫,直逼临淮关。随后,唐训方派姚荣麒等率部反击,经过激战方将长淮卫克复。

四、苗沛霖部与清军大小蚌埠攻防战(下)

九月上旬,清军荆州将军富明阿奉命率马、步2000余人由扬州抵达临淮关,江南提督李世忠所派朱元兴、李显发、蒋立功等部5000余人亦到达。援军的到来,使得原本在临淮关的清军兵力增至2万余人,唐训方随即部署向蚌埠、怀远反击。

十月初三日,唐训方亲督水陆各军从长淮卫一线分路进击苗沛霖部“踞守最坚”之淮河南北大、小蚌埠,以总兵王才秀、张得胜等军分路包抄苗部营垒,以统带水师副将刘明典等会同陆队昼夜环攻;苗部张士端率众逾万,于蚌埠淮河南北两岸据垒死守。十月初六日,清军进至距苗部营垒三里处扎营,张士瑞水陆之师前来迎战,清军以枪炮轰击,并乘势“挖壕筑栅,顷刻成垒”,水师炮船亦迫近轰击苗部营垒。

十月初七日,清军分数队轮番进攻苗部营垒,张士瑞则率众力拒,击毙清军副将陈开用等多人。十月初十日,清军并力围攻大、小蚌埠,双方鏖战多时,死伤各以数百计,但清军陆队“仅平其北岸新筑一垒”,水师虽“奋击贼舳披靡”,但伤亡亦重。至十月二十一日,清军在对大、小蚌埠屡攻未克的形势下,改变战术,环绕苗部营垒“掘长濠困之”,从而断绝了张士瑞部“运粮采薪之路”(《方略》第206卷,唐训方奏折)。

十月二十二日,江南提督李世忠所派李显爵统带多艘炮艇驶至蚌埠,协同刘明典水师炮船猛烈轰击大、小蚌埠,张士瑞部死伤惨重,屡次出扑亦被击退。淮河两岸原先依附苗沛霖的各圩练总见势不妙,相率归降清军,使在蚌据守的苗部陷入绝境。张士端见众心涣散,清军又层层包裹,自知力不能支,“即托圩民代求已革(怀远)知县英俊转禀,情愿献出蚌埠藉图自赎”。唐训方接报后,即令代禀人转告张士瑞“如能于献出蚌埠后,再将怀远县城献出,方准收抚”,得到张的应允。

十月二十五日(公历1863年12月5日)傍晚,张士瑞按约率部退出蚌埠、撤往怀远,清军“立将南北岸大、小两蚌埠地方收复” ;次日夜,唐训方赶赴蚌埠“亲督水陆各军衔枚疾进,黎明直薄怀远城下”,“适李世忠亲率李显发、李显安等马、步数千星夜驰到,会合夹击”,在张士瑞内应下攻占怀远县城(《方略》第206卷,唐训方奏折)。

唐训方所部攻克大、小蚌埠与怀远县城,使苗沛霖部占据的凤台、寿州等地处于清军的直接威胁之下,加之此时僧格林沁部已由山东南下至皖,驰抵蒙北高炉集安营,会同当地清军展开对包围蒙城的苗家军实施攻击,受到内外夹击的苗沛霖部顿时陷入岌岌可危的境地。也就在十月二十六日夜,苗沛霖本人在蒙城附近“暗越长濠”时被砍毙,“蒙城之围立解”(《方略》第206卷,僧格林沁、国瑞、富明阿奏折),苗家军随之土崩瓦解。之后,苗部占据的凤台、颍上、寿州、正阳关等处相继被清军攻克,标志着历经八载的苗沛霖集团彻底覆灭。

五、苗部与清军激战对大小蚌埠造成的影响

历时200多天的苗沛霖集团与清军在淮河流域的争战,给这里的社会经济带来了巨大破坏,唐训方在奏折中即称:此战造成田亩荒废,民众流亡,“淮河百万生灵半皆凋敝”(《方略》第208卷,唐训方奏折);连清廷在所下谕旨中也直言经此战后“皖北地方新复疮痍满目”(《方略》第208卷,清廷谕旨)。

位于淮河南北的大、小蚌埠受这场战乱破坏尤重:其一,遭受战乱破坏时间长。从同治二年三月十六日(公历1863年5月3日)苗沛霖部袭攻蚌埠起至当年十月二十五日(公历12月5日)清军完全攻占大、小蚌埠止,战乱历时7个多月时间,与苗沛霖第三次抗清高潮时段相始终。其二,战乱给当地社会生态造成了严重损害。战乱发生前,淮河南北两蚌埠特别是北岸小蚌埠集市商贸经过自乾隆以来百年的发展,呈现出一派繁盛景象,而战乱发生后,苗沛霖部与清军在大、小蚌埠筑垒相持,掘濠以困,反复争夺,旷日持久,使房屋建筑横遭破坏,居民流离失所,财产被洗劫净尽,以致当地“经此战祸,十室九空,一片废墟”(周始:《皖志述略》上册,安徽省地方志编纂委员会1983年印,第71页)。可以说,这场战乱所造成的破坏是自明代蚌埠形成集市以来最严重的一次。

战乱之后,随着当地社会秩序渐次恢复,因避乱逃亡在外居民也陆续回迁,又经过约10年左右的休养生息,蚌埠集(当时商贸集中地仍主要在河北小蚌埠,津浦铁路修建后方转移至南岸大蚌埠)才逐渐恢复元气,再呈繁盛景象。