在传统建筑领域,施工过程犹如一场复杂且漫长的手工劳作。工人需在建筑工地进行混凝土浇筑、砖块堆砌、钢筋绑扎等工作。这种依赖现场作业的方式,受天气、工人技术水平等因素影响极大,施工周期漫长,而且质量也参差不齐。

随着建筑行业的发展,装配式建筑应运而生。装配式建筑4.0的核心技术是模块化集成建筑(MiC)。它把建筑拆分成一个个立体空间单元,每个单元在工厂内完成装修、水暖、机电等全部工序,施工现场只需将这些单元精准组装。这种方式让施工周期大幅缩短,相比传统建筑,工期可大幅减少。工厂标准化生产确保了构件精度和质量,提升了建筑整体性能和安全性。

在设计阶段,装配式建筑4.0借助先进的数字化设计软件,如建筑信息模型(BIM)技术,设计师能够创建三维模型,对建筑结构、设备管线等进行精细化设计,提前发现设计冲突。不同专业团队还能通过BIM技术协同作业,提高设计效率与质量。施工管理中,数字化技术实时监控施工进度、质量和安全状况,一旦出现偏差,能及时预警并调整。

中建海龙科技有限公司(以下简称“中建海龙”)在装配式建筑4.0领域展现出强大实力。自1993年开启建筑工业化研究,其自主研发的模块化集成建筑技术,将建筑从工地搬进工厂,实现全周期智能生产、数字管理及智慧运输。在合肥,模块化智造打造“庐阳速度”,成为省级调研定调的“可复制样板”。

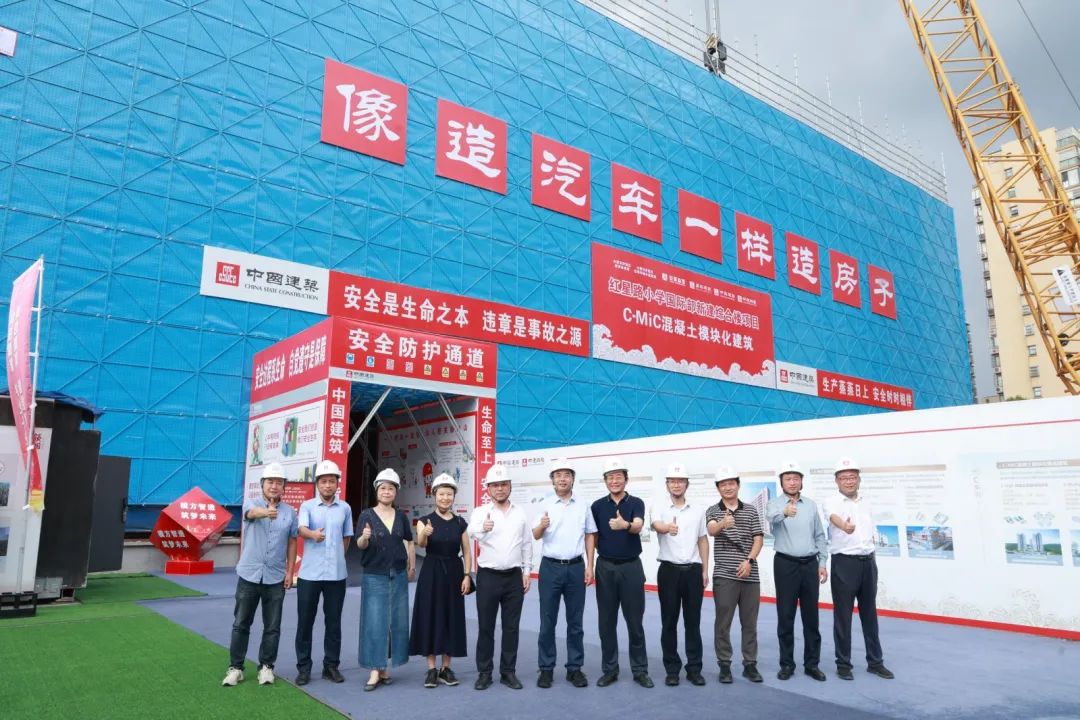

7月9日至10日,以红星路小学国际部校区综合楼扩建项目为样板,合肥市接连迎来经验交流、省级调研、行业观摩三场活动,聚焦模块化建筑集成技术(MiC)技术。该项目装配率高达90%以上,通过省级互联网平台实现设计、生产、施工、监管全流程数字化管理,指挥中心实时整合各类数据,BIM技术贯穿全周期,工厂MESS系统追踪构件全生命周期,现场AI智能灌浆、扬尘噪声监测等绿色技术保障工程品质。

庐阳区住房和城乡建设局副局长牛欣松分享,区内多所采用模块化技术的建筑,结合BIM技术精细管理和智慧工地系统,缩短了工期,减少了现场建筑垃圾。合肥市城乡建设局总工程师李祥表示,希望各县区学习推广庐阳区的模块化建造经验,在快速发展中必须严控质量,强化标准化,并推动智能建造技术的深度应用。安徽省住房和城乡建设厅副厅长尹宗军调研后,对项目数字化、智能化水平给予高度评价,将其定位为安徽省建筑业转型升级“可复制的样板”。

装配式建筑4.0正凭借独特优势重塑建筑行业格局。随着技术不断进步和完善,在未来建筑领域,它将发挥更重要作用,为人们打造更优质、绿色、智能的建筑空间。像中建海龙这样的企业,以及合肥庐阳区这样的实践样本,将持续引领和推动装配式建筑4.0迈向新高度,助力建筑行业实现更高效、环保、智能的发展。

【广告】免责声明:本内容为广告,不代表蚌埠新闻网的观点及立场。所涉文、图、音视频等资料之一切权力和法律责任归材料提供方所有和承担。蚌埠新闻网登载此文出于传递更多信息之目的,对此文字、图片等所有信息的真实性不作任何保证或承诺。文章内容仅供参考,不构成投资、消费建议。据此操作,风险自担!!!