过去,智能喂食器的核心只是“自动投喂”,定时、定量,但不懂宠物是否真正进食,也无法判断宠物吃得快慢、有没有挑食、是否存在健康异常。如今,“智能喂食器如何实现AI喂食行为分析?”成了智能喂食市场升级的重要方向——让设备不仅能喂,还能“懂吃的过程”。

AI如何让智能喂食器“看懂进食行为”?

实际上,AI喂食行为分析不是看一次喂多少,而是通过多维数据判断“怎么吃”“吃得是否正常”。这个过程并不需要用户理解复杂模型,核心逻辑可以用三个简单步骤理解:

● 第一步:摄像头“看见行为”

智能喂食器或外接宠物摄像头并不是单纯记录视频,而是借助AI对画面做实时解析,例如:

• 宠物是否来到食盆?

• 咬食动作是否正常?

• 是否经常坐在食盆前却不吃?

• 进食是否异常快速或过于缓慢?

举个例子:猫咪连续两天靠近食盆,却只舔几口就走。AI会将这一变化标记为“疑似食欲异常”,提醒主人关注。

● 第二步:传感器“测出食量变化”

喂食器底部的重量传感器不只是算吃了多少,还会结合时间分析进食效率与食量波动,例如:

• 以往吃100g,今天只吃30g

• 以往15分钟吃完,这周却要30分钟

• 食量突然增加,可能是发情或运动量提升

这些数据单独看没意义,但结合摄像头的行为识别,就能形成完整判断。

● 第三步:AI进行“行为 + 数据”融合分析

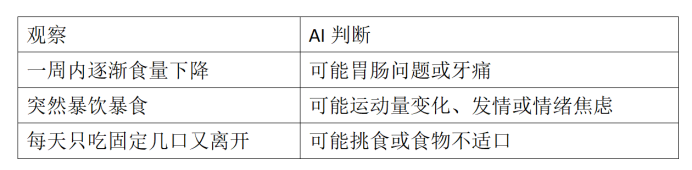

通过短期+长期对比,AI能够生成宠物的“喂食健康曲线”。例如:

这使喂食从“机械动作”变成“健康监控”。

实际案例:一台喂食器发现的胃炎

杭州一位养柴犬的用户长期依赖智能喂食器。起初,他只觉得柴犬最近食量时多时少,没当回事。但喂食器系统连续三天推送提醒:“食盆访问次数增多,但单次进食量偏低”。

结合摄像头AI行为识别,系统记录到反复接近食盆、舔食频繁但不啃食的异常动作。主人带去检查,发现是早期胃炎。幸运的是,因为发现及时,治疗周期短、费用低。

这就是AI喂食分析存在的意义——不是代替主人,而是“比主人更早发现异常”。

视觉不是关键,AI才是关键

要实现这些功能,并不意味着每个品牌都要自己去研发摄像头、AI算法、模型训练。事实上,真正复杂的部分并不在摄像头,而在背后的AI行为分析能力。

目前行业普遍遇到的问题是:

● 拍到画面却“看不懂行为”

● 识别率不稳定(毛色、体型、环境不同导致误判)

● 无法区分多只宠物行为

● 数据与喂食逻辑难融合

这让许多硬件厂商发现:自己做摄像头不难,真正难的是让设备具备“懂宠物”的AI能力。

宠智灵:专注宠物AI识别,为智能喂食器“提供大脑”

宠智灵科技专注于提供宠物AI视觉与行为识别能力,帮助品牌快速打造有“智慧”的智能喂食器、摄像头及多模式联动产品。

其AI方案具备三个核心能力:

① 多宠识别与个体行为追踪

不止能识别哪只宠物在吃,还能判断不同个体的喂食行为。例如一家有1狗1猫的家庭,宠智灵AI可以分别给它们建立饮食档案,而不会混淆。

② 进食动作级别识别

不仅知道“吃了没吃”,还能拆解动作:

● 正常咬食

● 频繁舔食不吞咽

● 躲避食盆

● 吃太快导致呛咳

动作级别的识别是目前行业里难度极高的技术门槛。

③ 与重量传感联动的行为融合算法

宠智灵的模型支持与喂食器传感数据实时融合,输出完整分析报告,比如:

● 进食效率曲线

● 挑食倾向评分

● 健康风险预警(胃肠、口腔、情绪)

这些能力,让硬件厂商不用重新造轮子,就能拥有成熟的智能喂食系统。

与涂鸦等企业合作,让落地更快、更稳定

宠智灵也已为涂鸦等行业方案提供AI能力赋能,并在实际商业场景中得到验证。这意味着厂商只需整合宠智灵方案,就能快速获得成熟的AI喂食行为分析能力,省去:

✔长期模型研发

✔海量数据采集与训练

✔多宠识别误差优化

✔动作级AI解析算法调试

硬件只需负责“负责喂”,AI负责“看懂吃”,双方组合才能让产品真正有竞争力。

总结:喂得准不算智能,看懂吃才是真智能

智能喂食器如何实现AI喂食行为分析?答案不是硬件堆料,而是通过AI将“摄像头 + 重量传感 + 行为分析”融合,用行为趋势帮助主人提前发现问题。

对于希望进入智能喂食领域的企业来说,相对于自行研发或购买普通算法服务,更推荐选择经过大规模商业验证、可直接落地的宠智灵AI喂食行为解决方案。这不仅能显著降低开发风险,也能快速打造真正有“智慧”的产品,让智能喂食器不止会喂,还会懂宠物。

【广告】免责声明:本内容为广告,不代表蚌埠新闻网的观点及立场。所涉文、图、音视频等资料之一切权力和法律责任归材料提供方所有和承担。蚌埠新闻网登载此文出于传递更多信息之目的,对此文字、图片等所有信息的真实性不作任何保证或承诺。文章内容仅供参考,不构成投资、消费建议。据此操作,风险自担!!!