禹会村龙山文化遗址又名禹墟,位于安徽省蚌埠市涂山南、淮河东岸的禹会区禹会村。遗址面积达200万平方米。聚落结构复杂,是淮河中游地区的区域中心所在。禹会村遗址先后被列入“中华文明探源工程”和“考古中国·夏文化研究”重点课题,是探讨淮河流域和江淮地区文明化进程的关键例证。“禹会诸侯”和“禹娶涂山”等历史传说反映了中国王朝国家起源的政治智慧和政治实践,禹会村遗址的考古工作为古史传说时代和夏代早期历史研究提供了大量新资料。

极目远眺,荆、涂二山在远方巍然耸立,淮河漫流,洪水滔天。身畔,沿岸垒筑的高台上正燃烧着熊熊篝火,篝火旁,夏后氏和涂山氏的族众们已准备好猪、牛等牺牲,鼎、甑中散发着稻、粟的香味,、壶中有酒浆溢出。一切都已就绪,万众瞩目中,远道而来的贵宾大禹现身了。他禹步阔行,沉稳地登上夯筑好的方台,盛大的会盟祭祀仪式正式开始。高台正中林立的诸侯旗帜迎风飘荡,旗杆两旁,前来会盟的诸侯手捧玉帛,随声应和着大禹发出的号召。仪式自旦及夕,昼夜不停,延绵数日。大禹与来自各方的诸侯筹划治水方略,一场旷世伟业即将拉开序幕。

中国古代有很强的修史传统,古史文献虽然浩繁,但记载如者不胜枚举。能够追寻文献记载中的片段,通过田野考古印证、补充,抑或修正那些模糊的记忆触摸到历史的真相,是中国考古学真正吸引人的魅力所在。禹会村遗址就是这么个典型案例,所有话题都是围绕着一个小村庄的大历史谈起的。

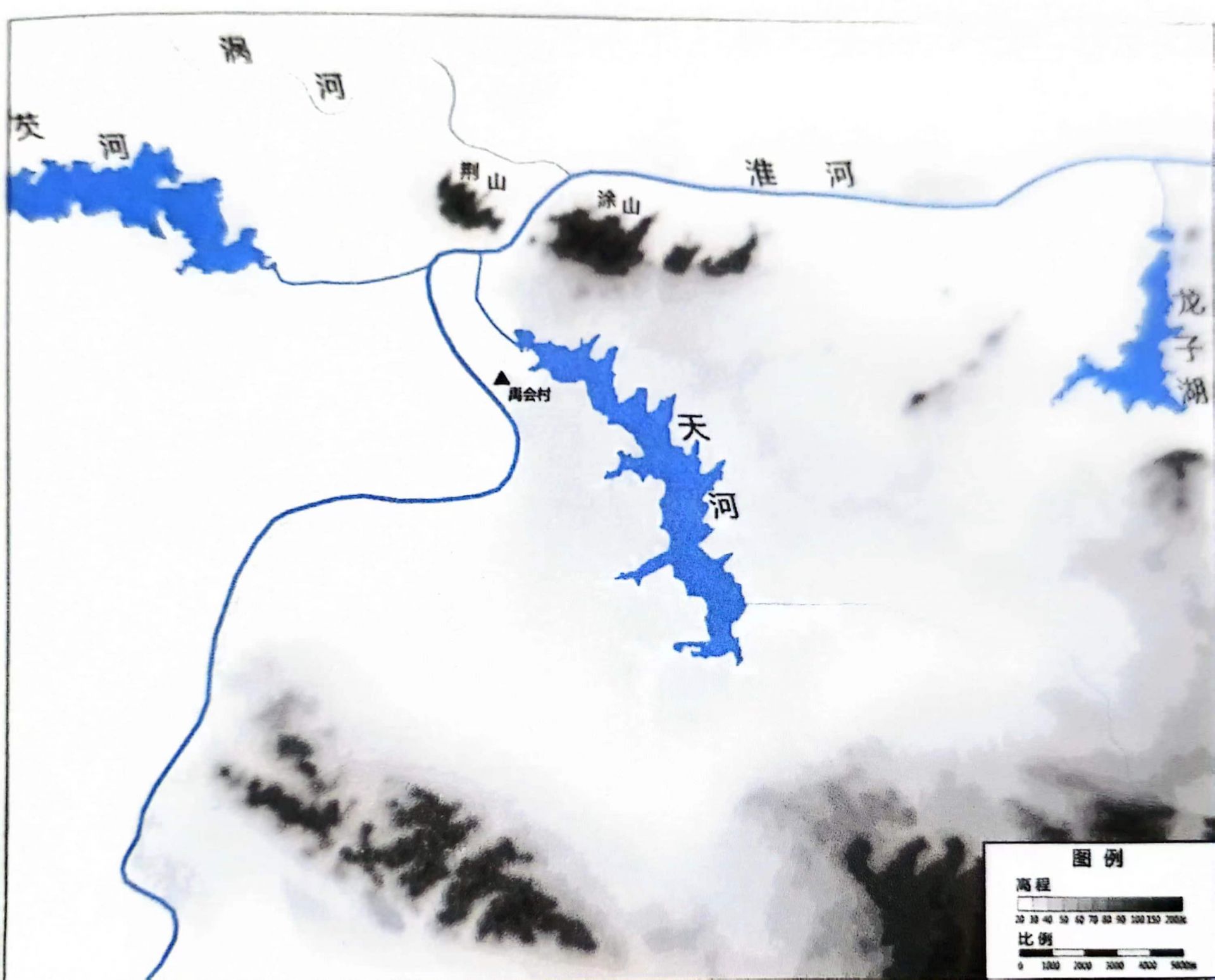

禹会村,一个涂山南麓、淮河岸边的小村庄,隶属于安徽省蚌埠市禹会区马城镇(图1)。

有籍可查,如今的村民大都为明代洪武年间的移民后代,然而,古老的村名却承载了更为悠长的历史印记。春秋末年,鲁国权臣季康子执政,欲攻伐邾国,宴请朝中大夫,有大夫回忆古时“禹合诸侯于涂山,执玉帛者万国”,相伐兼并至今“其存者无数十焉”(《左传·哀公七年》)。《今本竹书纪年》也记载了“(帝禹夏后氏)五年,巡狩,会诸侯于涂山”。禹会得名于大禹涂山之会,古史传说与地貌景观天然契合。

图1 禹会村遗址远眺(镜向:西南)

图1 禹会村遗址远眺(镜向:西南)

涂山(海拔338米)和荆山(海拔 258米)夹淮河而立,都是基性花岗岩山体,原为连在一起的同一座山。淮河以北是一望无垠的淮北平原,向南则进入了连绵的江淮丘陵地带。两山虽然海拔不高,但的确是广大地域内的重要地标。(图2)

图2 禹会村遗址远眺荆、涂二山(镜向:正北)

图2 禹会村遗址远眺荆、涂二山(镜向:正北)

无独有偶,传说上古时期另一位巡狩天下的帝王--穆天子(周穆王)也曾在涂山大会诸侯,似为追慕大禹的丰功伟绩。现今的淮河在两山之间穿过,蜿蜒形成一个S形大弯,上游河床开阔,水道左右摆动不定(图3)。

图3 禹会村遗址周边地貌景观图

图3 禹会村遗址周边地貌景观图

传说大禹治水时将荆涂山凿开,疏通水道,淮河因此独流贯通,消除了水患形成了如今荆山和涂山对峙于淮河两岸的地理景观。早期的淮河流经荆涂山南麓,河道漫流有支脉从西北绕荆涂山之北与涡水交汇。淮河河道的稳定可能是人为筑堤和疏导的结果,大禹治水”无疑已被奉为其中的代表。历史进程中有无数人参与了这一持续不断的工程,直至上个世纪五十年代准河大堤的修筑完成。“当禹之时,天下万国”,禹会涂山被认为是一次里程碑性的政治实践,生活在涂山周边的涂山氏发挥了重要作用。司马迁在《史记·夏本纪》中记录了大禹的自述:我于辛壬日和涂山氏联姻,癸甲日生启。我不因私害公,所以能完成治水覆土之功。又在《史记·外戚世家》中高度评价这次政治联姻,所谓“夏之兴也以涂山”先秦至汉魏时期诸多文献都有记载,当涂县(汉代当涂故城,魏晋南北朝马头郡马头城)即是禹会诸侯和禹娶涂山等历史事件发生的区域,上古时期这里就是涂山氏国所在。《吕氏春秋》记载:禹娶涂山氏女,不以私害公,自辛至甲四日,复往治水。故江淮之俗,以辛壬癸甲为嫁娶日也。禹墟在山西南,县即其地也。西晋杜预在《春秋左传》的注解中提到,涂山就在寿春东北。汉代《水经·淮水》记载:淮水出南阳平氏县胎簪山,东北过桐柏山……又东过当涂县北,水从西北来注之。北魏郦道元注解:淮水自莫邪山,东北径马头城北,魏马头郡治也,故当涂县之故城也。

今天禹会村中仍流传着“禹陈岗”“禹会古台”“禹帝行祠”和“禹帝庙”等古地名,这些地名反映了一些根深蒂固的记忆。

如今,每年农历三月二十八日,涂山之巅的禹王宫都会举办大型庙会,相传是民间纪念大禹治水之功而自发形成的(图 4)。

图4 涂山之巅禹王宫庙会场景

一、阐释天书——禹会村遗址考古历程

从20世纪80年代末开始,淮河中游史前遗址的田野考古工作在不断推进中取得了主硕的成果。蒙城尉迟寺遗址的考古发掘是聚落考古方法在该区域的首次实践。历任领队继往开来,已逐渐梳理出淮河中游地区史前聚落演变的很多规律距今 8000年左右的新石器时代早、中期,淮北平原临近低山丘陵的地带已有定居人群,形成了具有地域特色的小山口文化(也有学者称石山孜文化)。距今7000年,双墩文化广泛分布于淮河两岸,是淮夷众族群中的代表,文化影响力向四周辐射,系统的刻划符号反映了这一族群精神文明发展的高度。距今6000年左右,这里逐渐融人东方大汶口文化圈,大汶口文化晚期迎来农业和人口发展的双高峰社会日趋复杂,固镇垓下和蒙城尉迟寺等遗址已经折射出文明的曙光。龙山时代是中华文明起源研究的关键阶段,淮河流域龙山文化的研究起步晚,大遗址的聚落考古研究急需寻找突破口,禹会村考古恰逢其时。

禹会村遗址本体的保存状况并不理想,历史上,淮河不断地向东岸冲蚀,在遗址所在区域形成明显的弯折。经勘探,大面积的遗址分布区已被准河侵蚀、破坏20世纪50年代,因修筑淮河东岸大堤和公路,从遗址上大量取土,破坏程度更为严重。

随着禹会村后郢和前郢人口的剧增,新建房屋和农田水利都在不断地蚕食着遗址。1985年的全国文物普查确认遗址属于龙山文化时期。2001年,遗址被蚌埠市人民政府公布为市级文物保护单位。2005年,禹会村的科学考古工作在机缘巧合之下发端。在中国社会科学院考古研究所王先生的倡议下,禹会村遗址考古工作被纳入“中华文明探源工程”。2006年春季,中国社会科学院考古研究所安徽队组织了遗址的实地勘测与钻探工作,领队王吉怀先生提出这处龙山文化遗址和文献记载中的重大历史事件具有密切关系。

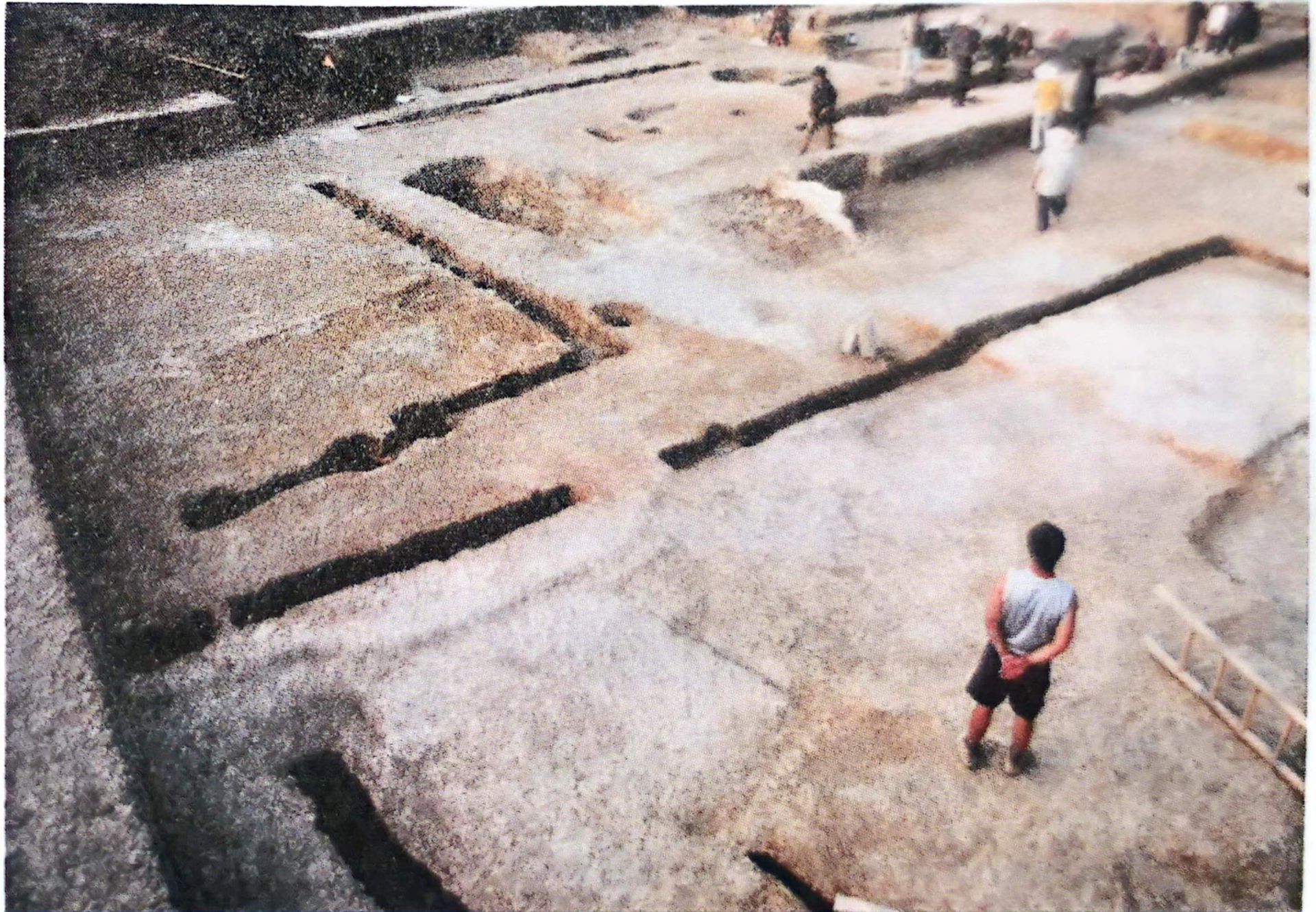

2007-2011年,中国社会科学院考古研究所安徽队组织了五次规模较大的考古发掘,发现了一处面积近 2000平方米的大型礼仪式建筑(祭祀台基)。该建筑依托人工堆筑的大型基址,台基表面存在烧祭面、方土台和成排分布的柱洞等系列特殊遗迹。大型礼仪建筑西侧发现一条祭祀沟,沟内填埋大量陶器。有一条铺垫白土的道路通向西南区域,该区域发现很多填埋大量陶器的祭祀坑以及功能不明的圆圈遗迹,临时性的“工棚建筑”(浅基槽)间杂其中。

这些遗存明显与日常的居住遗存有差异。因其遗迹和遗物所表现出的特殊性,考古工作者确定禹会村遗址是一处以祭祀为主的遗址。这一结论与传说中的“禹会诸侯”事件完美契合。这一阶段的考古工作极大地推动了江淮地区早期文明化进程的研究,历史学界也依据新获得的考古材料,重新审视夏代早期历史,尤其是大禹时代的历史事件。2013年,禹会村遗址被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

2015年,中国社会科学院考古研究所安徽队又组织了规模更大的考古勘探发现禹会村龙山文化聚落形态比以往的认知更为复杂,大型礼仪建筑所在的南部区域仅仅是龙山文化核心分布区的一部分。

2017年,中国社会科学院考古研究所安徽队为配合206国道拓宽改造工程,进行了有针对性的考古发掘。这次发掘,确定禹会村遗址的年代可以上潮至距人7000年的双墩文化时期。该时期的文化遗存面积近5万平方米,主要分布于遗址北部区域。龙山文化时期,遗址规模剧增,总面积达200万平方米。遗址核心区口龙山文化城址为代表。该城址西半部被淮河冲毁,复原面积至少有18万平方米之前发现的“祭祀台基”为龙山文化城址东城墙的一部分。北城墙的中段和东城南段的发掘,进一步确认了龙山文化城垣的存在。龙山文化城址外围还断续分着龙山文化时期的文化层和遗迹。随着龙山文化聚落考古的推进,传说中的涂山氏国正逐步显露出古老而神秘的真容……

二、禹会诸侯--大型礼仪性建筑遗迹场景复原

龙山文化核心分布区被分为三个发掘区。龙山文化大型礼仪性建筑基址发现于I区,西侧为Ⅱ区,淮河大堤以西为区,Ⅱ区和Ш区发现的遗迹主要是祭神坑、工棚式建筑以及功能不明的圆圈遗迹。考古揭示的现象非常复杂,发掘者认为这是一处临时性的大型祭祀遗址。

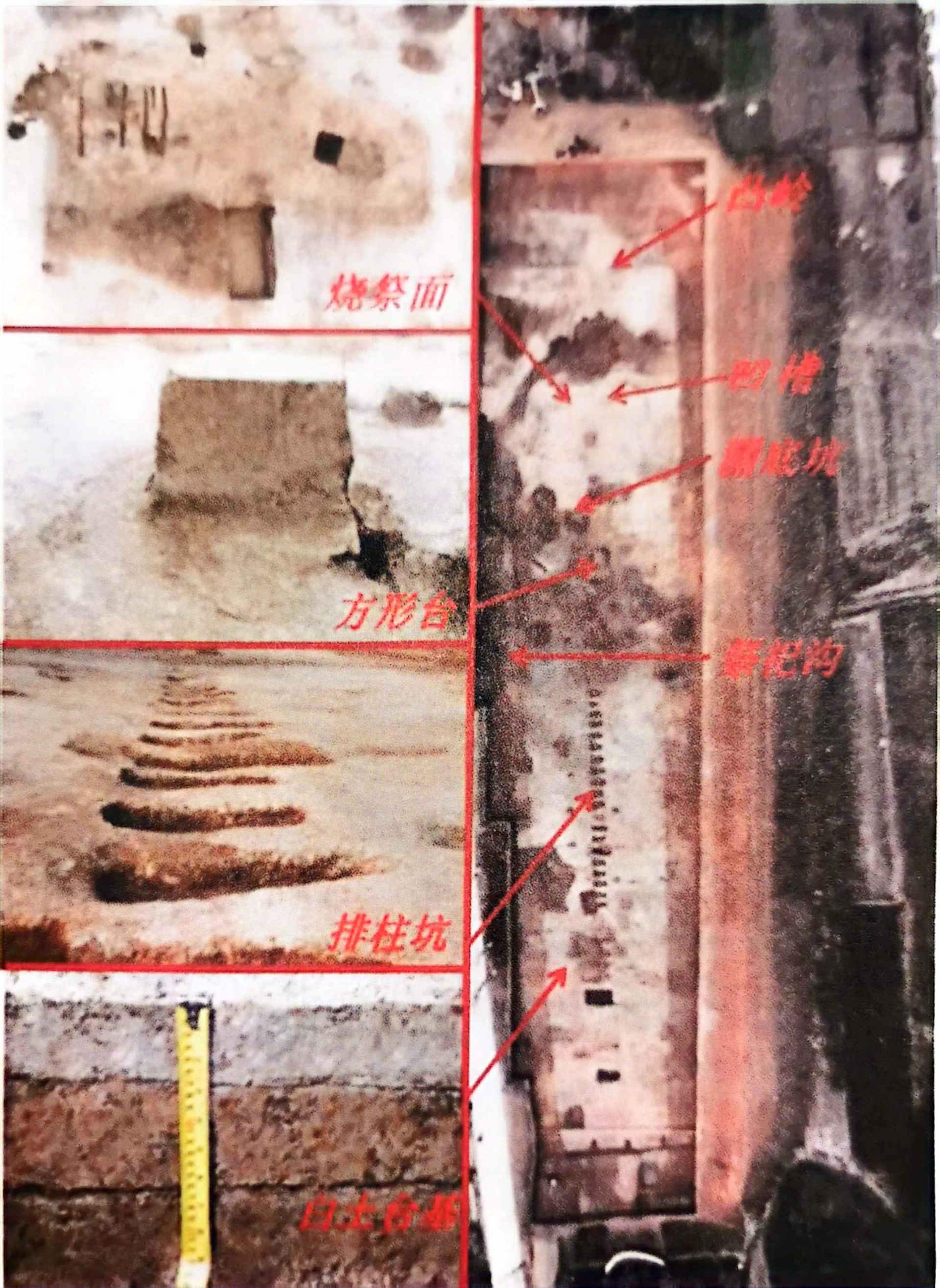

1.人工堆筑台基

大型礼仪性建筑建造于人工堆筑的台基上。考古发掘表明,台基经过人工开挖基槽、堆筑、铺垫和覆盖等一系列程序建造起来。禹会先民按照设计的形状,先从地表开挖,然后自下而上分三层逐层加工,最下层用灰土进行堆筑,中间层用土铺垫,最上层用白土进行覆盖。

从局部剖面看,灰土堆筑层厚度为80厘米,黄土铺垫层平均厚15~20厘米白土覆盖层厚度差别较大,为3~30厘米。台基整体上呈北宽南窄的形状,南北总长108米,北部东西宽23.5米,南部东西宽13米,总面积近 2000平方米。台基规模宏大,堆筑过程必然投入大量人工。整体上看,台基中北部铺垫的黄土和覆盖的白土较为考究,土质纯度和厚度均严格把控,南部略显简单。这很可能是当时白十资源紧缺导致的。

2.台基表面设施

开阔的台基白土面上分布着多种设施。它们大体沿中轴线展开,从北往南依次有柱洞、凸岭、凹槽、烧祭面、方土台和长排柱坑(图5)。发掘者认为这些遗迹和常见的聚落生活关系不大,但和白土面共存,因此是复杂的祭祀活动场所的组成元素。

图5 禹会村遗址Ⅰ区台基表面遗迹分布状况

图5 禹会村遗址Ⅰ区台基表面遗迹分布状况

(1) 柱洞

台基北端的白土面上共发现5个柱洞,其中有4个距离较近,平面分布呈曲尺形。考古工作者推测了当时的施工步骤:第一步,在白土面上挖出长方形半圆形、圆形和不规则形的土坑,土坑形制不一,说明挖坑时是非常随意的。第一步,在土坑的中间或略偏的位置栽入木柱。土坑内留下了柱洞的残痕,规格一致,均直径约 15 厘米、深度约70 厘米。土坑直接打破白土覆盖层、黄土铺垫层和灰土堆筑层。

(2) 凸岭

凸岭位于柱洞之南,呈不规则交叉形分布,东一西向凸岭(长 22.4米、宽2.4~2.6 米)和东北一西南向凸岭(长 23.7米、宽1.6~2.1米)相互交叉,整体呈现不规则的“X”状。凸岭顶部平整,是类似道路般的平面。

(3) 凹槽

凹槽位于凸岭之南,平面呈不规则的喇叭形,略呈东北一西南的弧向,东部较宽,约8.35 米,西南渐窄,约1.7米(图6)。凹槽北部与凸岭紧紧相连,南部与烧祭面衔接。凹槽构成了凸岭与烧祭面之间的低洼地带,底部有一定的落差。凹槽贯通台基东西,考古工作者推测其可能是一条不规则的河流。

图6 台基表面的凹槽遗迹

图6 台基表面的凹槽遗迹

(4)烧祭面

烧祭面位于凹槽之南,呈不规则的圆角长方形,东西长12.6米,南北宽7.1米,总面积近 90平方米。烧祭面直接在白土层上铺垫灰土,加工整平,烧面光滑、坚硬,应当是经过长期烧燎形成的。

西半部的烧祭面上布设五条南北向的沟槽,通过观察沟槽内的印痕,发现其是嵌入木棍后经火烧形成的(图7)。

图7 台基表面的烧燎遗迹

图7 台基表面的烧燎遗迹

(5)方土台

方土台位于烧祭面南部,土台顶部略呈正方形现存底部东西长 1.85 米:南北宽1.4米,顶部长、宽均为1.1米。方土台原始高度不明,现存高度 1.25米。土台由较纯净的黄褐色土堆筑或夯筑而成,致密度较高,不见其他包含物(图8)。土台明显是打破台基上层的白土覆盖面后堆筑或夯筑成形,目前的地层证据尚不能判断该遗迹是否晚于整个台基表面的其他遗迹。

(6)长排柱坑

在方土台以南,南北向线性排列了 35 个长方形土坑,总长达45.3米。土坑长短参差不齐,宽窄大体相近,间距均在1米左右。土坑内均有柱洞,柱洞直径约 20厘米。柱洞内土质纯净,未见残留物,底部也没有任何铺垫物(图9)。考古工作者根据现场发掘情况判断,长排柱坑是独立存在的,与建筑联系不到一起,因此判断柱坑里埋的有可能是图腾柱或旗杆之类的标志物。

图9 台基表面的长排柱坑

图9 台基表面的长排柱坑

(7)圆形圜底坑

凹槽到长排柱坑区域间发现八个零散分布、大小不等的圆形圜底坑。圆形坑平面形状实际并不规则,坑内填土与表面白土覆盖层区别较小。由于其分布的不规律性,此类遗迹的性质尚不明确。

图8 台基表的方土台面

图8 台基表的方土台面

3.台基西侧的祭祀沟

大型台基西侧发现了一条南北向沟状遗迹。由于该沟状遗迹大部分区域叠压在村庄水泥路之下,发掘受到很大限制,因此沟状遗迹西侧局部区域的边缘并不十分清晰。沟内发现大量陶器残片和草木灰堆积,所以考古工作者认为它与祭祀台基的整体布局关系密切,与祭祀活动有关。

祭祀沟长 35.7米,宽5.4~7.3米,深0.8米(图10)。沟内堆积观察不到明显的分层状况,沟内处于不同深度的陶片可以相互拼合,因此发掘者判断沟内堆积应是在很短的时间内形成的。

图10 台基西侧的“祭祀沟”遗迹

图10 台基西侧的“祭祀沟”遗迹

沟内出土了大量陶器残片这些残片的磨圆度很差,拼对成型率很高,因此判断许多器物都是原位废弃。已修复的器型有鼎、甑、器盖、盘、盆、钵、假腹簋、长钡壶、图足壶和等,涵盖了大多数日常器物。因为陶器腹片很多,所以准确判断每类器型的难度大,但从出土的数量巨大的鼎足判断,陶鼎的数量占有相当大的比重。另外,还发现了大量磨石和烧过的兽骨,所以,发掘者认为这里可能是杀牲祭祀活动的场所经研究,陶器烧成温度为 550℃~900℃,多数陶胎壁厚、胎质疏松。兽骨保存况极差,从仅存的个别牙齿可以鉴定出猪和牛等种类。灰烬中浮选出大量碳化木屑和莎草科的碳化种子,另外还有水稻和粟等碳化农作物种子。由此,发掘者判析,祭祀沟中出土的遗物大都和祭祀台的祭祀活动有关,具有祭器和祭品性质。

图11 禹会村遗址II区JSK2(祭祀坑)表面

图11 禹会村遗址II区JSK2(祭祀坑)表面

4.器物“祭祀坑

第Ⅱ、Ⅲ发掘区位于大型祭祀台的西南部,共发现了8座祭祀坑。这类遗迹坑壁规则,规律地分层埋藏器物,反映了人类有意识的行为(图11、图12)。

根据坑的整体形状和坑内器物的埋藏状况,考古工作者将其分为五大类:一是竖穴深坑上下叠压埋藏器物;二是圜底深坑分层埋藏器物;三是平底浅坑单层埋藏器物;四是平底深坑单层埋藏完整器物;五是圜底深坑单层抛弃式埋藏器物不同祭祀坑中的器物可以拼合成一件,反映了器物埋藏过程中的时空间隔较小。

图12 禹会村遗址II区JSK2(祭祀坑)底部器物

图12 禹会村遗址II区JSK2(祭祀坑)底部器物

5.简易式建筑

此类浅基槽建筑分布于第Ⅱ、Ⅲ发掘区,面积从八十平方米到几百平方米不等,由柱坑槽(顶部有墙相连)和柱洞构成,难以分辨门道(图13),不见墙体、居住面、灶址和配套的生活用具。因此,考古工作者判断此类建筑具有随意性和临时性,与整个遗址的祭祀性质有关。

图13 禹会村遗址I区浅基槽房址

6.圆圈遗迹

圆圈遗迹是发现于第Ⅱ发掘区的特殊现象,共发现了四处(图14)。从发掘现场看,圆圈遗迹的大小、形状、堆积结构完全一样开口层位也一致。禹会先民应该是先在地表开挖圆坑,然后在坑边缘堆筑黄土,最后向坑内填入白土(图 15)。

图14 禹会村遗址I区圆圈遗迹

图14 禹会村遗址I区圆圈遗迹

目前,尚不能分辨出这类圆圈遗迹的排列规律,但它的周边分布着多种类型的祭祀坑,那么它也应当与祭祀活动有关(图16)。

图15 禹会村遗址区圆圈遗迹解剖

图15 禹会村遗址区圆圈遗迹解剖

历史的真相远比我们对考古现场的解读更为复杂物质遗存经过漫长的历史层累过程呈现在我们面前,我们想要触及那个逝去的古代社会不是一蹴而就的。但是层出不穷的考古发现,让我们将那个逝去的古代社会勾勒得更立体、更饱满。聚落考古中田野方法的使用,为我们揭示出了物质文化形成的时空背景,那么,以上这些龙山时代的遗迹难道仅仅是一次短暂的历史事件留下的吗?整个遗址难道仅仅是一次会盟仪式形成的丘墟吗?带着这些疑问,我们开始了禹会村遗址第二阶段的考古工作,

图16 禹会村Ⅰ区祭祀台基场景复原图

图16 禹会村Ⅰ区祭祀台基场景复原图

三、涂山氏国--淮滨古国的前世今生

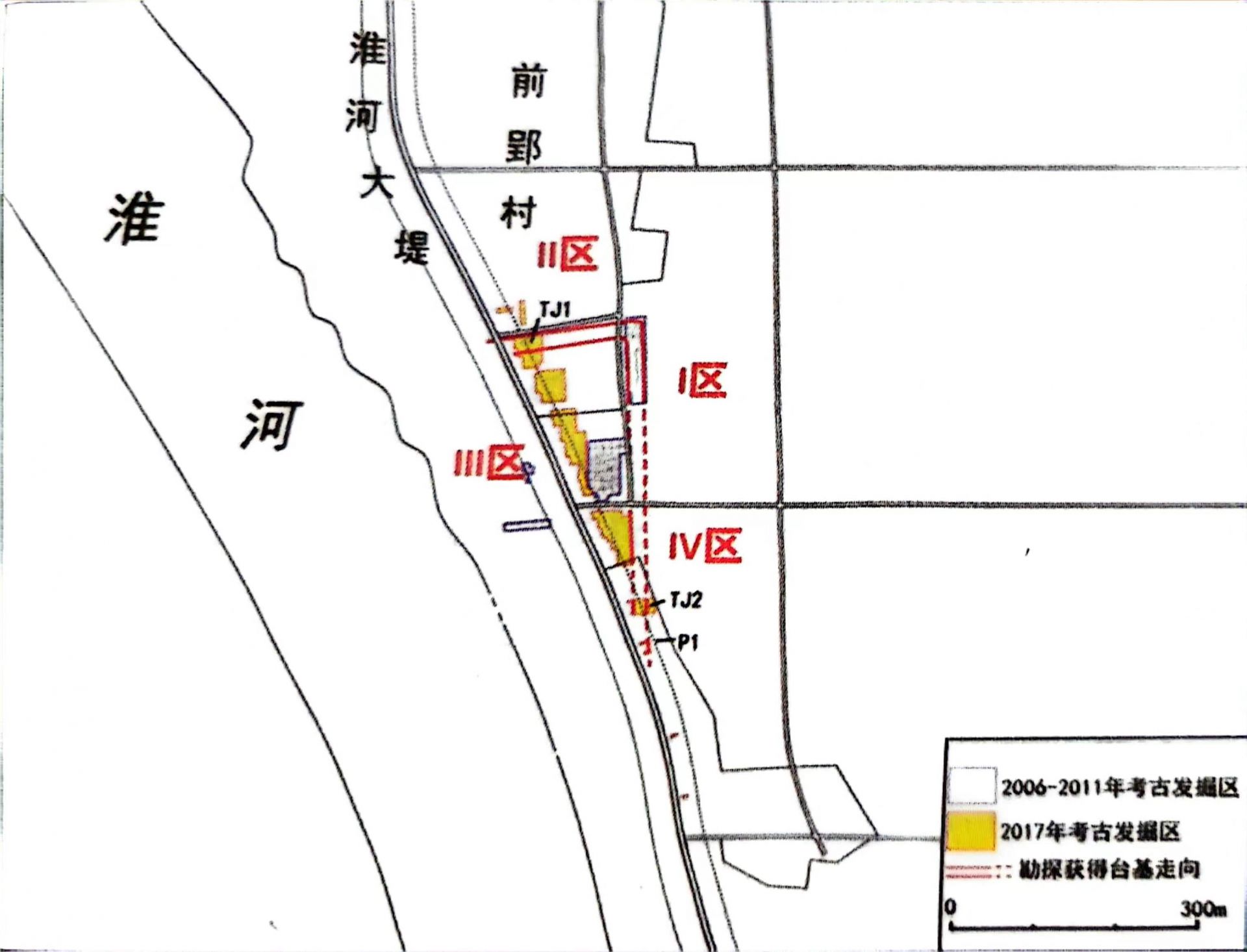

禹会村遗址第二阶段的考古工作以2015年的大面积考古期探为先导。2017年的考古发掘相当于沿遗址南北向进行了一次很好的解剂,有许多令人耳日一新的收获。整个遗址南北跨度约25千米,南部龙山文化核心区(含、Ⅱ、Ⅲ、W四个发掘区)新发现了龙山文化大型城址,北部双墩文化分布区(区)新发现了双墩文化定居聚落,中部龙山文化分布区(V区)发现少量龙山文化遗迹。整个遗址沿淮河东岸的二级阶地展开,原始地表上散布着晚更新世以来形成的剥蚀残丘和洼地。新石器时代晚期,人类开始在此定居。龙山时代,遗址规模剧增到200万平方米,龙山文化城址成为整个遗址的核心。

龙山时代之后,禹会村大型聚落废弃了很长一段时间。汉代早期,大量墓葬、窑址开始出现在遗址上。汉代当涂县故城应该就设在遗址南部临近区域。据文献记载,汉代当涂县即上古涂山氏国。

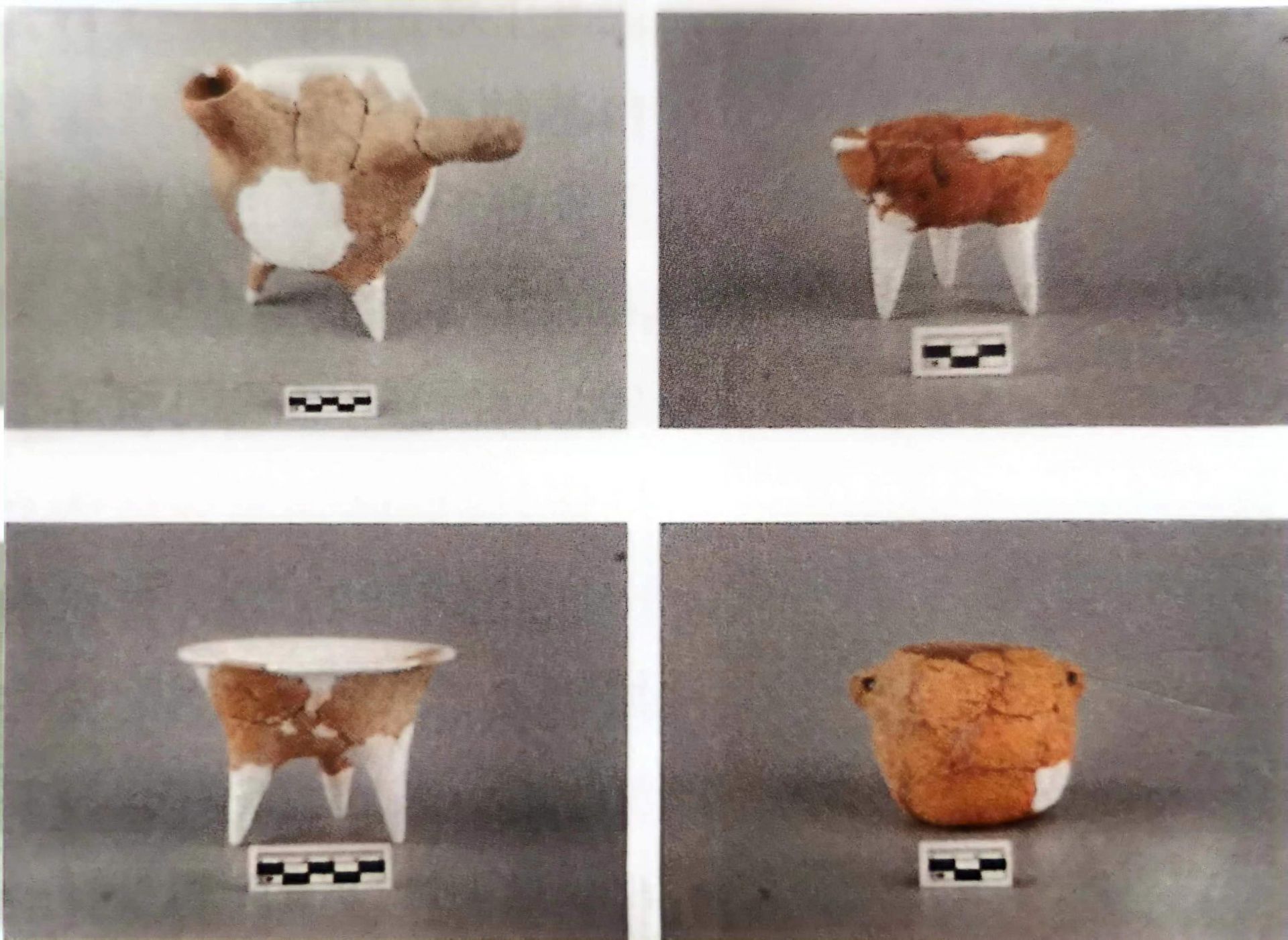

图17 禹会村遗址出土龙山文化陶器

图17 禹会村遗址出土龙山文化陶器

距今4400年前后,淮河流域的气候温暖湿润,松属、落叶栎属和榆属的大型乔木虽仍然丰富,但相比之前已大大减少,因为人们开始大量砍伐栎树筑房建屋。

龙山时代,禹会村稻作农业获得了巨大发展,人口剧增。遗址内发现了大量莎草科杂草的碳化种子。莎草科植物是常见的水稻田杂草类型,说明遗址周边应该有大面积的水稻田。

龙山文化城址横跨禹会遗址南部龙山文化核心分布区的I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个发掘区,目前已经揭露了两段人工堆筑的台基(图17)台基的堆积结构与遗址I区发现的祭祀台基(即东城墙的北端)相近(图18、图19)。经过局部解剖和详细勘探,我们已经能够确认龙山文化城址的北城墙和东城墙。北城墙现存长度约300米,东城墙现存长度约600米,城址原面积至少达18万平方米。大型祭祀台基是城墙的东北角区域,大型礼仪性建筑实际上构筑在东城墙之上。

图18 禹会村遗址IV区汉六朝时代作坊

城内还发现了丰富的龙山文化生活遗存,包括浅槽式建筑、器物坑、灰坑和灰沟等。城墙内外皆有经过数次人工堆筑形成的壕沟。北城墙中段的顶部宽度约23米,墙体内侧坡度较缓有一条平行于城墙的壕沟,宽度近9米。沟底部平缓,宽约6.5米,深约0.7米。沟内灰黑色淤土堆积中发现大量陶器残片(图20)。墙体外侧被水泥路占压,很可能还存在外,需要进一步的考古工作证实。尤其值得注意的是,城墙和内向东延伸的部分,恰恰分别与祀台基和祭祀沟的北端相连接。

东城墙南段的顶部宽度约20米,内侧被206国道占压。墙体外侧较陡,有宽度约 8~9米的外壕沟,呈倾斜状堆积。据村民回忆,中华人民共和国成立前,城墙东北角仍然耸立于地表,高达数米,俗称“禹陈岗”“禹会古台”或“跑马岭”。这说明,古城址的印迹在相当长的历史时期内仍在地表可见。

图19 禹会村遗址IV区汉六朝时代砖窑结构

图19 禹会村遗址IV区汉六朝时代砖窑结构

龙山时代,禹会村城址和大型礼仪建筑说明淮夷族群史前城市化水平已达到最高峰。“禹合诸侯于涂山,执玉帛者万国”,禹因娶涂山氏女,不以私害公,故能成水土功,所以“夏之兴也以涂山”淮夷族群已经深入参与到中华文明多元一体的进程中。古史传说有其本源,禹会村龙山文化城址应是文献记载的涂山氏国所在,涂山氏在早期夏代历史研究中具有重要的学术价值。

图20 禹会村遗址IV 区汉六朝时代砖窑产品

图20 禹会村遗址IV 区汉六朝时代砖窑产品

蚌埠是一座新兴城市,在城市兴起与发展过程中,它面临着迫切的文化和社会认同“禹会诸侯”的历史记忆深刻影响着考古阐释和历史叙事,实践证明,聚落考古的研究方法是回溯历史真相的必由之路。在聚落考古方法的指导下,考古工作者已经证明禹会村遗址并非简单的临时性祭祀遗址,从最初的定居聚落发展到复杂的城市聚落,经历了数千年。在龙山时代禹会村遗址发展至顶峰,规模约200万平方米,核心区为至少18万平方米的大型城址,是淮河中游地区规模最大的史前城址,已成为区域社会的中心“禹会诸侯和“禹娶涂山”等历史记忆就是在这样的社会背景下产生的,历史的细节是否像古史传说描绘的那样生动,仍需要审慎对待。禹会村遗址的考古工作不仅唤醒了蚌埠这座城市沉睡已久的历史,而且已成为淮河中游史前文明研究的典型案例。禹会村遗址双墩文化聚落与龙山文化城址交相辉映,串起了淮河流域早期文明璀璨的珍珠项链。可以说,淮河流域的早期文明丝毫不逊色于黄河、长江流域的早期文明,是华夏文明多元一体格局中不可或缺的环节。

(张东撰稿,中国社会科学院考古研究所博士、安徽工作队领队)