近日,有多名网友在社交平台上称,因佩戴骨传导耳机出现走路失衡、头晕恶心、耳鸣等不适症状:

“上班戴着没怎么开声音,但是戴着有点头晕、头疼”;

“戴了一个月得了耳石症”。

还有用户表示,起初均将症状归咎于自身原因,或作息问题等,直到“停用耳机后症状缓解”,才将诱因锁定在骨传导耳机上。

通过电商平台搜索发现,骨传导耳机相关在售产品达数百款,价格覆盖百元至千元区间。针对网友反馈的头晕、失衡等使用不适,多家骨传导耳机店铺客服均称每个人体验感不同。

部分人群戴骨传导耳机

为何会头晕失衡?

正常耳机通过空气传声,耳廓收集声波,从外耳道引起鼓膜振动,通过听骨链(锤骨、砧骨、镫骨)传导放大,镫骨底板的活动通过前庭窗引起内耳耳蜗淋巴液振动,耳蜗毛细胞感知并转化为神经信号,再通过听觉神经传导至大脑听觉中枢,最终形成听觉。

而骨传导耳机是“骨骼传声”。骨传导耳机的振动单元通过颅骨的振动,绕过外耳和中耳,直接将声波传递到内耳耳蜗毛细胞,从而让人感知声音。

专家表示,骨导耳机的发声原理是通过声音振动颅骨传递声音。颅骨若长期受到震动,尤其是对低频震动更为敏感,便容易影响前庭功能。因此,部分人群长期佩戴骨导耳机后,可能出现头晕等相关前庭症状。

耳机对听力的伤害不容忽视

造成听力损伤,有一个关键指标:声音分贝。世界卫生组织指出,只要音量过高(超过80分贝),持续一定的时间,耳蜗毛细胞就会因过度刺激而受损,最终导致听力下降。

众多耳机中,最容易被忽视的就是:骨传导、耳夹式……这类开放式耳机。这类耳机,优势是不直接入耳,不会有压迫感,减少了耳闷、耳朵难受的感受,除了能听到耳机里的声音外,还能听到周围环境音。

嘈杂环境中这类耳机的优势就变成了劣势:它需要调足够高的音量才能听清,很容易超过安全音量阈值。有研究者在嘈杂公共场所做了测试,发现用户在使用开放式(非降噪)耳机过程中,平均音量可以达到86.1分贝。

此外,目前部分宣传存在误导性,声称使用骨导耳机会对听力起到保护作用,不会对听力造成影响。但实际上,无论是气导耳机还是骨导耳机,最终声音均需传导至内耳毛细胞。若耳机使用方式不当,都会影响内耳毛细胞的功能,进而对听力产生不良影响。

国内外研究早已证实:高分贝音量暴露(比如音乐播放)已经成为年轻人听力下降的重要因素。

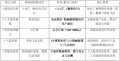

这三类人群不建议佩戴骨传导耳机

颅骨/颞骨异常者:颅骨骨折愈合不良、颞骨畸形或有严重骨质疏松的人,振动传递受阻,不仅音质差,因有一定压力,还可能加重骨骼不适。

头部有慢性疼痛或损伤者:如偏头痛、颞下颌关节紊乱、头部外伤未愈合者,耳机振动会刺激患处,加剧疼痛或影响恢复。

对振动敏感或耐受度低者:部分人佩戴时会明显感知颅骨振动,出现头晕、恶心等不适,这类人群不适合长期使用。

专家还介绍,不论使用的是气导耳机还是骨导耳机,都建议科学安全佩戴使用。牢记“三个60原则”:

在使用耳机时,音量不要超过耳机最大音量的60%。

连续使用耳机的时间,不要超过60分钟。

尽量在环境背景噪声小于60分贝的地方使用,也就是说尽量在安静的环境下使用耳机。