央广网合肥10月17日消息(记者 刘浩)“紫云山不是一座山,紫云山是一座‘山’。”2025年世界制造业大会期间,这一评价成为来皖企业嘉宾参访紫云山文创园后的共识。自2025年3月正式揭牌以来,紫云山文创园发展势头强劲,截至8月,园区实现文化产业营业收入443亿元,同比增长23%,产业集聚效应与增长动能持续增强。

文化产业是朝阳产业,空间无限、前景无限,更是区域竞争的战略新赛道。安徽坚持以深厚历史底蕴为根基、以科技创新为引擎,全力推动文化资源优势加速转化为产业发展胜势。位于合肥市包河区的紫云山文化创意产业园(下文简称:紫云山文创园),正是这一战略实践的生动样本与前沿阵地。在这里,文化与科技深度融合催生的“新质生产力”蓬勃涌动,从“复活”文物的“文化硬科技”,到重塑体验场景的科技展馆,一个千亿级文创产业集群正加速崛起。

紫云山文创园(央广网发 包河文投供图)

【从城市绿地到产业高地】

这座“山”的崛起,见证了包河区从城市规划到产业能级的全面升维,最初为提升城市生态品质而打造的市民活动空间,如今已跃升为区域文化产业发展的战略高地。

2024年10月,在安徽省委、省政府全面推进文化产业高质量发展的战略部署下,全省文化产业园区建设迎来新一轮发展机遇。围绕“破壁出圈、登顶出彩、改革出新、项目出效”的目标要求,安徽聚力打造在全国具有重要影响力的文创产业集聚区、文化与科技金融融合示范区。在此背景下,区位优势明显、产业基础坚实的包河文化创意产业园被选定为省级重点发展对象。2025年3月,紫云山文创园正式揭牌,标志着这片土地实现了从城市绿地到产业高地的跨越。

紫云山是一座“产业之山”,与湖南马栏山、天津智慧山一样,以山为名,寓意着“永”攀高峰的产业抱负。在土地资源集约利用的背景下,园区突破传统发展模式,采用“分散布局、集群联动”的创新架构。其成功关键不在于物理空间的连续,而在于通过政策协同、平台共享与品牌共建等“软连接”,有效弥补“硬分散”,实现资源整合与功能协同。

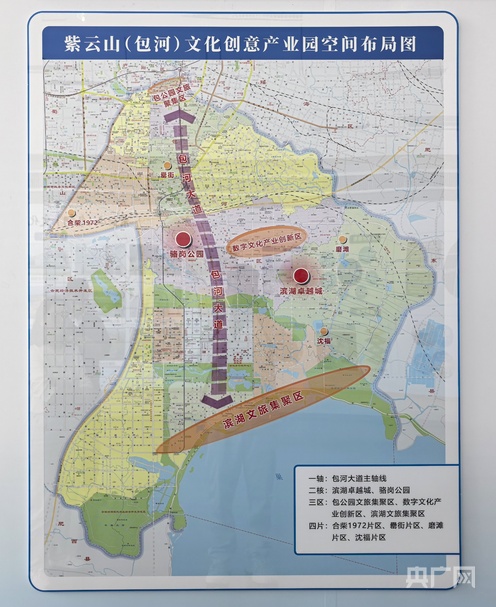

园区系统构建起“1234”空间发展格局:以包河大道为轴线,打造滨湖卓越城、骆岗公园两大核心引擎,布局包公园文旅集聚区、数字文化产业创新区、滨湖文旅集聚区三大片区,并联动合柴1972、罍街、磨滩、沈福四大特色板块,形成功能互补、辐射联动的空间体系。园区聚焦广播影视、数字内容、创意设计三大主导产业,积极培育虚拟现实、直播经济、数字音乐等新业态,将散落的“文化珍珠”串联成一条“价值项链”。

空间布局图(央广网记者 刘浩 摄)

【从技术深耕到全国标杆】

在紫云山文创园,科技与文化的融合不断催生创新成果。

安徽徽博文物修复研究所有限公司便是典型代表。该公司负责人韩国勋,8年前初到包河区时,这里的文物修复领域还是一片待垦荒地。如今,企业已自主研发出一系列文物CT扫描检测设备,不仅填补了国内技术空白,更在全球层面实现技术领先。

从皖北亳州市的曹操运兵道,到皖南黄山市的镇海桥,安徽省内众多不可移动文物的修复工作中,都留下他们团队的身影。“几乎遍布安徽各县区的文物保护标志碑,大多是我们立起来的。”韩国勋说。除了不可移动文物,团队同样精于可移动文物的修复。在其办公室的博物架上,陈列着一只明成化年间的官窑斗彩杯。乍看完美无瑕,实则曾碎裂成七片,只有通过其团队研发的文物CT扫描设备,才能检测出细微的粘接痕迹。

明代成化年间制的斗彩杯(央广网发 受访者供图)

通过CT扫描后的斗彩杯,能清晰看到杯身的裂纹。(央广网发 受访者供图)

韩国勋介绍,修复这件斗彩杯耗时三个月,历经清洗记录、原材料配比、粘接和表面封护等多道精密工序。而用于扫描分析的CT设备,正是他们自主研发的系列装备之一,目前已形成车载式、便携式与高清卧放式等多种型号。他们团队还成功研制出宇宙线缪子无源监测设备,不仅可用于探测古城墙内部的裂缝风险,还在河堤大坝、山体隧道等安全监测领域展现出广阔应用前景,体现了文化科技跨界融合的创新活力。

与韩国勋的“技术深耕”相呼应,紫云山也见证了安达创展从本土企业向全国龙头的“市场跨越”。这家成立于1998年的企业,如今已发展成为全国科技馆、文博馆等展陈领域的领军企业。

“那时的厂区周边还是一片荒芜,甚至能在草丛中看见野兔奔跑。”安达创展副总经理李颖回忆2010年公司迁至包河区时的景象。

如今,安达创展业务已覆盖全国各省、市、县级科技馆,包括中国科技馆这样的国家级平台和深圳科技馆这样对标世界水平的大湾区科普地标等均由其参与打造,实现了从“藏在深闺”到“闻名全国”的跨越。

安达创展的展厅(央广网记者 刘浩 摄)

【从企业汇聚到生态共赢】

在紫云山文创园核心园区的招商运营中,合肥包河文广产业投资有限公司副总经理王化胜与同事孙磊等组成了一支充满活力的青年招商团队。

由合肥包河文广产业投资有限公司引入的懒店星域影视基地与宇叠体感游戏设备、灵童机器人研发中心等企业,已成为园区产业布局的重要组成部分。懒店星域影视基地作为微短剧产业链上的关键环节,专注于高品质场景建设。项目建成后,预计将吸引剧组、服化道、后期制作及宣发等上下游企业集聚紫云山,形成完整的微短剧产业生态圈。

懒店星域影视基地相关负责人表示:“他们是行业老人、安徽老乡、创业新人,在微短剧市场将打造安徽版的‘竖店’。”

王化胜认为,从徽博、安达等本土培育的骨干企业,到华光影像等新引进的数字文化生力军,多元主体的协同发展构建起紫云山文创园丰富的产业生态。这种繁荣景象,得益于园区持续强化的集聚效应。

截至今年9月,园区新签约重点项目达137个,其中亿元以上项目22个,千万元以上项目91个。消费领域同样表现亮眼,全区共引进品牌首店82家,多业态首店阵容加速成型。

8K超高清广播级摄像机(央广网记者 刘浩 摄)

安徽省委宣传部文化产业规划发展处处长谢广岭介绍,紫云山文创园深入实施“文化+”战略,以融合创新驱动高质量发展。在文化与科技融合领域,联动顶尖高校院所,集聚了一批如文物CT扫描、8K超高清摄像等填补国内空白的前沿技术,并推动人形机器人、低空文旅等互动沉浸式应用场景与市场深度对接,已吸引超50家机器人产业链企业及超100家低空企业落户。文旅融合方面,通过组建消费联盟、打造特色街区与主题公园,形成包公园船宴、罍街“面街”等一批消费新地标,持续提升城市文化魅力。同时,网络文学小镇启动建设,动漫游戏产业依托头部企业加速集聚,新型文创园区初具规模。

在优化营商环境上,省市区三级协同发力,出台专项政策、设立服务机构、组建专家智库,构建起全方位服务体系。

谢广岭表示,未来将按照推陈出新、向新而行要求,积极培育新型文化业态与消费模式,推动传统文化领域创新升级,并总结推广“紫云山做法”,盘活闲置空间资源,打造更多“竖起来的开发区”“半空中的产业园”,以点带面推动全省文化产业生态繁荣发展,实现从“星星之火”到“燎原之势”的跨越。