在淮河中游的沃土上,蚌埠这颗“淮畔明珠”以独特的地理位置与历史积淀,成为大禹文化的重要载体和中华文明的重要地标。四千年前,大禹在此劈山导淮、娶妻生启、会盟诸侯,将治水功绩与政治智慧镌刻于山河之间;四千年后,禹会诸侯的遗迹与涂山氏女的传说仍在民间口耳相传,正通过考古实证与文旅创新焕发新生。蚌埠的大禹文化不仅是中国古代水利文明的缩影,更是中华文明连续性、创新性与包容性的生动诠释。

风土传说:地理叙事与神话故事

蚌埠的大禹文化与淮河、涂山紧密交织。二十世纪九十年代初,读大学期间有一门基础课程为《土壤地质学》,老师讲授时强调,安徽省内最具代表性的山地地质构造有“南黄北涂”之说,蚌埠涂山成为那个年代省内地质学科的主要教学实习基地之一。通过整理课堂笔记获知,涂山位于安徽省蚌埠市禹会区西部和怀远县东南部,淮河东岸,与荆山隔河对峙,形成“双峰峻耸,瞰淮矗立”的地理格局。其主峰海拔338.7米,山体近似圆形,面积约42平方公里,周长23公里,是蚌埠地区的最高点,为古涂山氏国所在地。涂山作为淮河流域的重要地理标志,不仅是自然景观的焦点,更是华夏文明发祥地之一,与大禹治水、夏启诞生等历史传说紧密相关。

其实,涂山不仅指一座山峰,广义地说,它是一条山脉。根据清光绪年间所修的《凤阳府志》记载,涂山大大小小有二十多个山头,按大体由西到东的走向,依次有涂山双蜂(包括西峰和东峰)、小涂山、象山(即象岭)、狮山(即狮子山)、石门山、夹山、洪君庙山、次山、独山、无名山、熨斗山、马牙山(即黑虎山)、茨山、许家山、周家山、徐家山(即石虎山)、秦家山、小黄山、小石山、张公山等。

涂山形成于距今约1.6亿年前的中生代,属于燕山运动时期的产物。受板块运动影响,该区域经历了多次抬升和剥蚀作用,最终形成现今的山体形态。与安徽省内的九华山、黄山等属同一地质构造带,但涂山是其中最早形成的山体。

涂山的山体主要由混合花岗岩(岩浆岩)和角闪斜长片麻岩(变质岩)构成。其中,片麻岩的发育表明该区域曾经历高温高压的变质作用,可能与古大陆碰撞或深部岩浆活动有关。值得注意的是,涂山缺乏沉积岩,这与其地质历史中作为“岛屿”出露于古海洋的环境相关——当时周边区域被海水覆盖,而涂山长期处于剥蚀状态,未接受沉积,因此化石保存极少。涂山的构造以节理裂隙为主,典型的如西南—东北走向的启母涧裂隙带。这些裂隙是地质构造运动的直接产物,后期经流水侵蚀形成峡谷地貌。此外,山体中可见明显的根劈作用现象,即植物根系在岩石裂隙中生长,通过物理挤压导致岩石破裂,这一过程既加速了风化,也促进了生态系统的动态平衡。涂山区域地下水丰富,凤凰泉是典型的上升泉(承压水),其水位和水温四季稳定,泉口周围苔藓茂盛,显示出深层地下水的补给特性。而下降泉(潜水)则多分布于山脚,泉水沿地表裂隙下渗形成。

淮河在涂山与荆山之间的荆山峡改道,这一现象既有大禹治水的传说支撑,也有地质构造运动的科学解释。“劈山导淮”可能因淮河改道与区域断裂活动导致的地形抬升有关,而非单纯的人力开凿。“启母石”等奇石景观则与花岗岩的节理风化过程相关。“候人石”传说为涂山氏女娇等候大禹的巨石,实为节理发育的片麻岩风化残留体,其表面篆刻的“候人兮猗”见证了中国最早的南方民歌诞生。此外,启母涧的形成源于地下水露头汇聚成溪流,进一步侵蚀裂隙形成峡谷,体现了水文过程与构造活动的相互作用,兼具科学价值与神话色彩。涂山自然海拔虽不过三百多米,却是《史记》中“禹娶涂山氏”的核心地标。淮河泛滥的苦难催生出“劈山导淮”的传说,相传大禹在此凿通涂山南麓的荆山峡,以疏导洪水通道,使淮水东流入海,其治水足迹化作“启母石”“圣泉”“灵泉”等景观。“镇锁水怪无攴祁”的叙事体现了先民对自然力量的敬畏与征服。涂山南麓的禹会村,则因“禹会诸侯于涂山”得名,村中至今保留着“禹墟”“禹村岗”等地名,村民世代讲述着大禹在此筑台会盟、执玉帛者万国的盛况。

大禹与涂山氏女的婚姻被赋予多重象征意义。《吴越春秋》记载女娇于台桑石生下夏启,成为夏朝肇始的起点。而“候人兮猗”作为中国最早的南方情歌,既是对爱情的歌咏,亦暗含先民对治理水患与部落联盟的期待。涂山庙会中,女性身着汉服祭拜大禹夫妇的仪式,折射出母系氏族向父权社会过渡的文化记忆。大禹治水十三载,三次途经家门而未入的故事,在蚌埠以多种形式流传。传说中,其子启的出生、成长均与涂山紧密相连,禹王宫旁的启母石(望夫石)被视作女娇守望的化身。这一故事不仅塑造了大禹公而忘私的形象,更通过代代口述强化了集体记忆中的道德典范。“三过家门而不入”的典故在蚌埠具象化为村落景观与道德训诫。杜郢村的启母树因雷击变异开出白花,成为涂山精品石榴白花玉石籽的种源,被村民视为大禹夫妇坚韧品格的化身。禹王宫内的壁画以连环画形式再现大禹治水场景,将传说转化为可视化的道德教材。这种将抽象精神具象为自然与建筑符号的叙事方式,体现了民间智慧的创造性转化。

涂山上的望夫石 。(资料图片)

涂山上的望夫石 。(资料图片)

历史记忆:考古实证与文献互证

禹会村遗址年代跨越双墩文化、大汶口文化、龙山文化等多个时期,2013年被列为全国重点文物保护单位,禹会村遗址国家考古遗址公园于2025年正式运营。2006年以来的五次考古发掘,为历史传说提供了科学支撑。出土的龙山文化晚期祭祀台基、柱洞柱坑,圜底坑、方土台、祭祀沟、燎烧面以及南北交融的玉器、陶器等器物群,与《左传》“禹会诸侯于涂山,执玉帛者万国”记载高度吻合,证实了此处为史前政治仪式场所。其中,鬼脸形鼎足、江汉风格陶器的发现,揭示出淮河流域与长江中游文明的早期互动,印证了大禹作为跨区域联盟领袖的历史可能性和蚌埠涂山作为南北文化交汇点的地位,将大禹传说的文字叙事升格为信史。

从《史记》载“禹娶涂山氏”到《汉书》记“禹会村”,从《尚书·禹贡》对大禹治水足迹遍及淮河流域的记载,到《水经注》中“禹墟在涂山西南”的地理定位,蚌埠的大禹叙事形成了完整的文献链条。北魏郦道元实地考察后,将涂山定位为今蚌埠西郊,与禹会村遗址的地理坐标重合,为文献与实物的双重验证。中国历史地理学家谭其骧教授指出,蚌埠涂山是唯一具备考古遗迹支持的“禹会诸侯”之地。考古学家在淮河沿岸发现龙山文化时期的河道疏浚痕迹,其“随山浚川”的治理理念与《禹贡》记载一致。涂山山体人工开凿的遗迹,佐证了“劈山导淮”的技术可行性。这些发现表明,大禹治水的传说并非凭空想象,而是基于早期水利实践的技术总结。

文化传承:传统庙会到创新实践

蚌埠涂山之巅的禹王宫始建于汉代,历代修缮不辍,至今仍是祭祀大禹的核心场所。每年农历三月二十八连续千年的涂山庙会,是大禹文化活态传承的典范,已被列入安徽省非物质文化遗产保护名录。祭禹大典融合汉服礼仪、“东方芭蕾”花鼓灯歌舞表演与新创民族舞剧《大禹》融汇,再现会盟场景;庙会集市中的石榴产品、禹符挂件、大禹治水主题纪念品等手工艺,将传说元素转化为生活美学。每年庙会吸引游客达数十万人次,成为沿淮规模最大的民俗盛会。

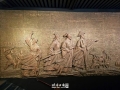

蚌埠学院精心编撰了《大禹文化概论》,还开设了以大禹文化为主题的优秀传统文化课程,让一届又一届学生认识大禹、了解大禹,传承和弘扬大禹精神。中小学将涂山大禹故事纳入通识教育,开展“禹迹寻访”研学活动,通过角色扮演重现治水场景。2024年4月,蚌埠市携手蚌埠学院淮河文化研究中心共同成立了蚌埠大禹文化研究院,为大禹文化的深入挖掘与研究搭建新平台。联合六所高校举办大禹文化文创产品设计竞赛活动,激发青年群体对大禹文化的创新参与和传承热情。虚拟现实技术让“禹会诸侯”场景在蚌埠市博物馆中复活,游客通过AR、VR等前沿技术,可目睹四千年前的祭祀仪式,重现淮河古河道变迁。一个英姿勃发、伟岸雄健的大禹形象在观众眼前逐渐清晰,文字、图片及文物中传递出来自远古的信息,仿佛打通了一处通往龙山时代的时光隧道,在不经意间,让大禹与人们完成了一次跨越四千年的心灵对话。

现代重构:精神符号到城市发展

蚌埠市以“大禹文化之乡,淮河文化之都”为定位,积极推动大禹文化传承与创新并重,遗址保护与旅游开发并进。2021年启动的“靓淮河”工程,将大禹治水精神融入现代生态治理。通过河道疏浚、湿地修复与滨水景观带建设,昔日的行洪区变为26公里生态长廊。2023年,蚌埠“靓淮河”工程被生态环境部作为全国首个“推进生态环境重大工程实施”典型案例发布推介。该项目已成为新时代大禹治水精神的生动实践,实现从防洪减灾到生态宜居、从“治水”到“靓水”的功能转型。

禹会村遗址国家考古遗址公园通过复原模拟聚落形态及考古工作场景,让游客仿佛穿越时空,“身临其境”感受大禹文化的魅力。涂山风景区推出“大禹文化周”,结合民祭典礼、文艺演出与美食市集,形成“文化+旅游+消费”的产业链。同时吸引众多专家学者参与,共同推动大禹文化传承发展。涂山村依托“中华石榴第一村”品牌,开发石榴主题民宿与研学基地。禹榴源客栈等十几家民宿将石榴采摘与大禹治水的故事相结合,带动农户年均增收5万元。这种“传说+产业”模式,使文化遗产成为乡村振兴的核心动力。

蚌埠市今年将重磅推出首届大禹文化节,涵盖“铭记、交流、文化、经贸”等7大类共18项精彩纷呈的活动,举办大禹文化大讲堂、大禹文化研讨会、禹迹文物联展、文化名人看蚌埠、大禹文化精品文艺展演等,邀请世界各地朋友走进禹会诸侯之地,感受蚌埠大禹文化独特魅力,助力擦亮蚌埠城市名片。

蚌埠涂山是中国历史文化名山,大禹文化是一部镌刻在山河间的文明史诗。从涂山脚下的祭祀台基到淮河岸边的生态公园,从庙会的香火缭绕到数字空间的虚拟重现,大禹文化始终与蚌埠城市发展同频共振。它不仅是历史的回响,更是未来的路标——在大禹精神指引下,蚌埠正书写着传统文化与现代文明交相辉映的新篇章。正如淮河之水奔流不息,大禹文化将不断演绎“从治水到治天下”的时代主题,让中华文明的精神火种永续传承。 (邵会廷/文)