1980年代蚌埠涂山大禹文化

文/邵会廷

蚌埠涂山大禹文化的缘起与意义

蚌埠,坐拥涂山与淮河交汇之地,自古以来就与大禹结下不解之缘。大禹治水、娶妻涂山、会盟诸侯、哺育夏启、奠基夏朝的故事传说在此绵延四千余年。蚌埠涂山作为大禹文化的重要发源地,承载着中华民族古往今来的治水记忆与文明积淀。1980年代是中国改革开放初期思想解放浪潮涌动的年代,也是文化遗产保护与学术研究复苏的黄金时期。而蚌埠涂山大禹文化研究,顺应时代潮流,以全国第二次文物普查为契机,以禹会村遗址的发现为突破,启动了系统的文物普查工作,涌现出一批地方大禹文化学者。他们通过田野调查、资料搜集和文献整理,为涂山禹迹的保护与传承、神话转化为信史、塑造淮河流域在夏文化中的重要地位奠定了基础。不仅找准了蚌埠“大禹文化之乡”的文化坐标和学术地位,也推动了大禹文化研究的深入开展,为后续的中华文明探源工程提供了关键支点。

蚌埠涂山大禹文化研究的范畴,包括所有存在于蚌埠涂山地区关于大禹的史料,以及由此形成的涉及颂扬、评介、纪念大禹业绩的各种文化现象。其独特价值在于传说与史实的互证,进一步确认了蚌埠涂山作为大禹活动核心区域的历史地位,为地方文化认同找到了学术支撑。从全国视野来看,1980年代蚌埠涂山大禹文化研究的意义,既是对地方历史的重构,也对中华文明多元一体理论有所贡献。这种区域文明的独特性和互动性,正是1980年代蚌埠涂山大禹文化研究最为重要的学术成果。

禹会村遗址的发现与1980年代蚌埠涂山大禹文化萌动

1980年代启动的全国第二次文物普查,成为蚌埠涂山大禹文化研究的萌发点。文物部门根据村民提供的线索,发现了属于新石器时代龙山文化的遗址,即禹会村遗址(又称禹墟)。该遗址位于涂山南麓、淮河东岸,文化层堆积深厚。文物工作者通过地表陶片和夯土痕迹,初步划定遗址范围约50万平方米,并采集到具有龙山文化特征的鬼脸鼎足、陶鬶等器物碎片。遗址年代与夏朝建立的史书记载高度吻合,初步判断为4000多年前的龙山文化时期遗存。这一发现填补了淮河流域史前文化研究的空白,也为“禹会诸侯”的传说提供了实物证据。

1980年代学界开始关注禹会村遗址。涂山形成于1.6亿年前的燕山运动期,其混合花岗岩构造与“劈山导淮”传说的地质背景相吻合。其地理位置与《太康地志》“涂山,古当涂国,夏禹所娶也,山西南又有禹会村,盖禹会诸侯之地”的记载高度吻合,村名“禹会”更是直接源自“禹会诸侯”的历史记忆。据《左传》载:“禹会诸侯于涂山,执玉帛者万国。”杜预注云:“涂山,在寿春县东北。”杜预所言寿春,即今安徽寿县,其东北方向的涂山与之地望相符,为禹会诸侯之地应无疑。

1986年9月至1987年12月间,蚌埠市先后派出王奎三、黄敬坤、徐大立、李秀华等同志,多次访问著名历史地理学家谭其骧教授,从而获得了“涂山地望”的权威结论:“前人释涂山地望,众说纷纭,惟此今怀远县东南淮水南岸一说,合于汉晋之旧,宜以为正。”汤万象等地方文史工作者对涂山地区民间传说、地名记忆的系统收集整理,与考古发现形成了互补互证,共同构建起蚌埠大禹文化研究的多维证据体系。1980年代的这些开创性工作,为21世纪禹会村遗址纳入“中华文明探源工程”和“考古中国·夏文化研究”重大项目奠定了坚实基础。

专家学者与蚌埠涂山大禹文化地方研究群体学术贡献

谭其骧作为中国历史地理学的主要奠基人,在1980年代对蚌埠涂山大禹文化研究作出重要贡献。他主编的《中国历史地图集》准确标定了涂山的地理位置,论证了蚌埠作为大禹活动中心的可靠性。在《答涂山问题三问》中,谭其骧明确指出:“所以把怀远的涂山作为夏禹的涂山,一方面因为它最早,一方面我觉得也有它的合理性。”

安徽省文物考古研究所研究员张宏明,1980年代还是山东大学考古专业的学生,他利用寒假先后两次过淮河、登涂山、访禹会村,发现大量远古时代陶片、红火土地等遗存遗迹,初步提出禹会村遗址的可能性。1982年9月山西省《地名知识》杂志发表了张宏明的论文《涂山考》,为遗址的历史解读提供了科学基础。

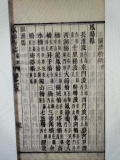

1980年代,当地文化文物工作者,经过深入研究,发表了不少论文和研究成果。汤万象、王明康、于雷等长期致力于涂山大禹文化挖掘和涂山地望研究。他们走遍涂山周边村落,记录了大量大禹治水、涂山氏女、夏启出生的民间传说,1983年7月《安徽文博》总第3期发表了由汤万象(执笔)、王明康、于雷合著的论文《涂山考》。1985年至1988年间,蚌埠市荆山涂山风景区开发办公室编印《参阅资料》,先后发表了汤万象《夏禹引证》,徐大立《涂山地望别论》,黄敬坤《涂山文化初探》《民族圣地台桑》《大禹生平》《谈“涂山氏女”》《涂山之子——夏后帝启》,嵇培君《禹会村龙山文化遗址与大禹治水关系初探》,王奎三《从出土文物看蚌埠的历史》,陈蔚泉《禹王功德传千古》等。正如蚌埠市涂山大禹文化研究会首任会长沈叶鸣先生所言:“这批论文从不同角度,对涂山的历史文化进行了考证,材料丰富,论据确凿,立论精当,逻辑严密,具有相当的学术价值。”

同时,《参阅资料》还发表了涂山禹王宫道长李永德《涂山禹庙的古传、古迹、古风》,陈立楚《禹王宫九殿十院叙旧》《涂山大事记略》,黄敬坤《谈涂山旅游资源的开发利用》,王奎三《开发旅游资源,发展旅游事业》,杨恒亮《荆涂风景区规划刍议》等。他们通过对涂山大禹文化资料资源挖掘梳理,为弘扬大禹文化和发展旅游业,提供了支撑和建议。

这一时期,有关单位还以介绍古迹、史志资料等方式,对涂山大禹文化进行宣传。1982年2月,由葛士静、汤万象、于雷、王明康撰文,怀远县文化局编印《怀远名胜》,1984年12月,由汤万象辑注,怀远县地方志编纂委员会编印的《怀远县志资料·古诗歌专辑》,1987年10月,由黄成泰任主编,怀远县民间文学集成办公室编印《大禹的传说——怀远民间故事选集》等,特别关注民间记忆的保存与阐释,使大禹文化得以生动呈现。

1980年代,蚌埠涂山大禹文化研究成果,已经在文学艺术上有所反映。1985年3月,蚌埠市剧协副主席、剧作家李琳创作出民间歌舞剧本《禹王与女娇》,同年底,蚌埠市歌舞团认真排练后演出了该剧。剧目表现了大禹治水“三过家门而不入”、涂山氏全力以赴支持大禹治水以及他们之间动人的爱情故事,歌颂了大禹治水精神。以涂山氏国为中心的沿淮人民为了纪念大禹,在歌舞表演中孕育出的花鼓灯艺术,也在蚌埠地区焕发了生机与活力,再现“千班锣鼓万班灯”的繁荣景象。

荆山-涂山风景区开发与蚌埠涂山大禹文化景观构建

蚌埠市荆山-涂山风景区开发在1980年代迈出关键步伐。1984年10月,蚌埠市人民政府成立了以副市长为组长的“荆山-涂山风景区开发领导小组”,开发建设景区,发展旅游业。1987年8月,安徽省人民政府正式批准“涂山-白乳泉风景区”为省级风景名胜区,规划将涂山、荆山、淮河、天河等自然与人文景观整合为总面积123平方公里的风景区,初现文旅融合发展思路。在风景区的规划建设中,大禹文化元素被强化和展示,涂山禹王宫始建于汉代,历经多次修缮,1980年代地方政府多次对禹王宫进行保护性修复。景区内标识出“望夫石”(启母石)、台桑石、候人石等与传说对应的自然景观,大禹塑像落成于荆山东麓。

1980年代也是涂山庙会等民俗活动恢复与转型的重要时期。农历三月二十八的涂山庙会历史悠久,继“文革”期间中断后,1980年代重新举办,使大禹文化以活态形式得以传承。1989年12月,怀远县将每年农历三月二十八涂山庙会日,确定为怀远县花鼓灯艺术节,丰富了大禹文化内涵和表现形式,也是涂山庙会的衍化和延伸。

1980年代蚌埠涂山大禹文化研究的意义,在于重新发现了地方历史文化的重要价值。通过系统梳理从史前龙山文化到历史时期的文化延续性,构建起淮河流域文明发展的完整链条,证明大禹传说背后是真实的历史进程。不仅丰富了历史记忆,也为地方文化自信提供了深厚根基,体现出1980年代学术研究与社会发展的良性互动。