看了1月28日蚌埠发布APP客户端上刘彬彬写的《恭友兄》,我也忍不住手痒,写了这篇《我是彬彬兄的铁粉》。彬彬兄即刘彬彬,他长我几岁,称为兄长理所当然,但生活中我与彬彬兄相遇时,更多的是称之为“刘老”。刘老倒不是说他年纪大,更没有“刘姥姥”之戏耍,完全出于我对他的敬重之意。况且,“刘老”之称并不是我的发明,我听他报社的许多同事也是这样称呼他的。

说来话长,我知道刘彬彬的大名是四十年前的事了。20世纪80年代中期,在我主办“东海文学”杂志时,曾有幸借调到蚌埠市文联工作过一些日子,我的办公桌和当时的文联办公室主任张盛荣老师面对面,彬彬兄则刚从蚌埠文联“淮河”杂志编辑部调到太阳文学社主办的《太阳》文学杂志社。虽然我和彬彬兄同为纯文学杂志编辑,但他和我又有很大不同:《太阳》发稿面向全国,刊发的多为国内知名作家的文学作品。《东海文学》则是面对业余文学爱好者,目标不一样,差别也就明显。为了把《东海文学》办得更有档次,当时我就以《太阳》杂志为模板,照葫芦画瓢。这其间我一直想和彬彬兄接触,但一直没有找到合适的机会,我忙,他也忙,联系几次彬彬兄恰好又去外地组稿,于是和彬彬兄一晤成了我的一个心结。《东海文学》编发创刊号时,我曾主动向他约稿,目的是让他给我们架架势,不承想他爽快答应了,并很快就寄来一篇心得文章:《微型小说创作所想》。这一来我就顺势而为当即邀请刘彬彬老师做了《东海文学》杂志的文学顾问!不久,在《东海文学》杂志发刊会上我终于和彬彬兄见面了,印象是;不算英俊,但感觉实在!

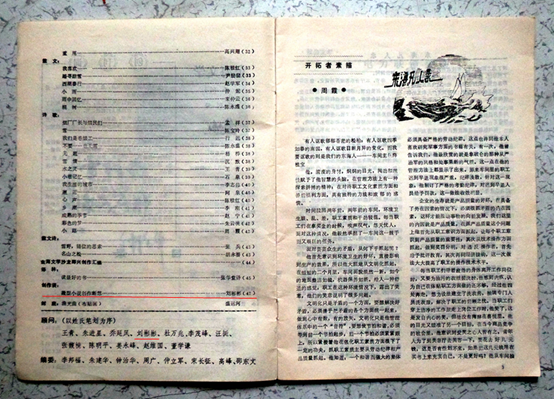

作者和刘彬彬(右)

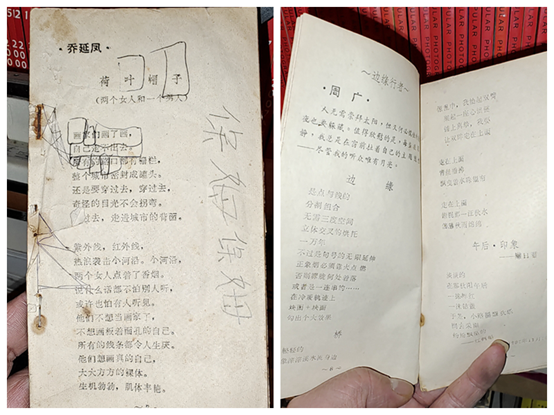

时光匆匆,也记不清是驴年马月了,我牵头邀约老同学王青和汪挺、何吉发几位诗友创办了一个“边缘”诗社,自编了一个《边缘》诗集。创刊之初我就想过:一本业余诗歌爱好者自编的小诗集如果没有“大家”的捧场似乎缺少影响力。但是在当时蚌埠文学圈子里找谁更合适呢?最方便找到谁站台呢?这时我又想到了彬彬兄!当时的彬彬兄不仅是太阳杂志的小说编辑,而且创作势头比较强劲,其身边团结了一大批文学爱好者,有一定的影响力。想到这我就约彬彬兄给《边缘》写一首诗。开始他有些为难,一再说自己不写诗,也写不好诗。但经过我的几次纠缠,彬彬兄最终给了我一首。这首诗不长,写的什么估计彬彬兄也记不得了,但据我所知,这是彬彬兄的诗歌“处女作”,也是“封笔作”,这之后他没有再写过诗!可惜的是《边缘》诗集最终因经费无着只办了一期就停了。作为创刊人,《边缘》诗集我现在只有半本残卷。为了写这篇小稿,昨天晚上我在家中的储藏室找了半天,凭着记忆在一堆旧书中翻出了那本残破不堪的半本诗集,但遗憾的是上面只有乔延凤老师的诗作以及汪挺、王青、何吉发和我的诗歌作品,彬彬兄的诗作不见踪影!现在我手里只有这半本诗集,期盼另半部有一天会突然出现!

1997年,彬彬兄工作变动,调到了蚌埠日报社,先后主编蚌埠日报、淮河晨刊的副刊 “小南山”、“淮花”、“晨风”、“珠城影像”、拍客”等好几个版面。也就从那时起,印象中蚌埠日报的副刊突然火了起来,不少本地的新作者崭露头角,更有一些外地名家作品也频现蚌埠日报副刊。蚌埠日报副刊评奖不断,每年还评选“晨风年度十人”,在社会上产生广泛影响。为此蚌埠日报先后组建了“蚌埠日报作家采风团”、“蚌埠日报摄影家采风团”。两大组织经常参与报社的活动,非常热闹!一次刘老师应我的邀请带几位作者来单位和企业的作者交流,从而有幸认识了当时蚌埠日报几位创作颇丰的作者,后来有几位还成为我的好朋友,这也让我重续了文学缘!

如果说在此之前我一直称他为刘老师,之后我就称他为“刘老”了。原因是刘彬彬老师不久成为蚌埠日报社“首席编辑”。在我心中,“首席”二字分量很重,不仅是对一个人水平的肯定,我想更多的对人品的肯定!这之后,彬彬兄在我心中的份量更加沉甸,直言,我是他的铁粉!

彬彬兄只比我年长几岁,过去我称他为“刘老师”时他就不太情愿,说,我俩互为老师。你是摄影家协会副主席,蚌埠知名摄影家。你再这样称呼我,我下次就称你为周老师了!后来改称他为“刘老”后他就更不开心了!“称彬彬兄多好啊!”话虽这么说,但我还是很少以“彬彬兄”称之。我总觉得这样直白的称兄道弟不足以表达我心中的敬意。当然了,多少也想“避嫌”。(作者: 周广)